La relazione è giustamente impietosa: la gestione dei rifiuti radioattivi in Italia è un mezzo disastro. Manca un deposito nazionale adeguato, le scorie stanno sparse in tanti siti poco sicuri. I controlli sono carenti, la gestione discutibile, mancano perfino le normative.

La situazione dei depositi delle scorie

I siti che attualmente custodiscono le scorie sono sparsi lungo la Penisola, costano fino a 10 milioni all’anno l’uno, ma spesso sono vecchi, malridotti e insicuri. I casi più eclatanti sono gli impianti di Saluggia (Vercelli), il sito ITREC di Rotondella (Matera), il CEMERAD di Taranto (quest’ultimo addirittura un capannone abbandonato, senza sorveglianza).

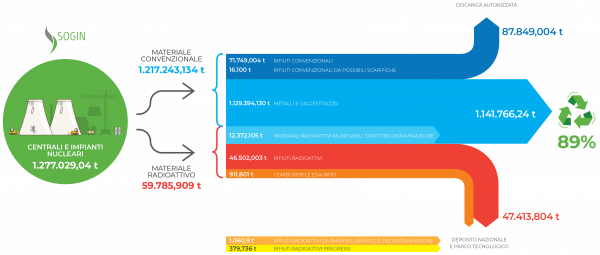

La Commissione non usa parole lusinghiere per la società pubblica che gestisce gli impianti e le scorie nucleari, la Sogin, che negli anni ha visto “considerevoli aumenti di tempi e di costi, a carico della collettività”. E i costi e i tempi del decommissioning delle centrali nucleari (attualmente 7,9 miliardi di euro, con fine dello smantellamento nel 2035) rischiano di aumentare, se non si realizza presto il Deposito nazionale. Quanto all’ente di controllo sul nucleare in Italia, l’Isin, secondo l’Ecomafie soffre di cronica carenza di personale: “Appare quanto mai necessario un aumento delle risorse”.

Il Deposito nazionale

Sul tavolo della relazione, ovviamente, anche il deposito unico nazionale, per il quale a inizio anno è stata finalmente pubblicata la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), ossia la mappa che individua le località che rispondono ai requisiti per ospitare l’infrastruttura. Una mappa temutissima, che ha messo in agitazione i Comuni che amministrano le 67 aree candidate. Le levate di scudi dei sindaci hanno indotto il Parlamento a concedere una proroga dei tempi per presentare le contro-deduzioni a Sogin. Ma si rischiano nuovi ritardi.

L’impianto è un’infrastruttura critica e urgente, prevede un investimento da 900 milioni e darebbe da lavorare a 4.000 persone all’anno nella costruzione e a 1000 persone nella gestione. È destinato ad accogliere 78mila metri cubi di rifiuti a bassa e media intensità. Non solo l’eredità del nucleare italiano, ma anche gli scarti che tuttora generano industrie, laboratori di ricerca o applicazioni sanitarie negli ospedali. Nel depositato finiranno anche i rifiuti che l’Italia ha spedito temporaneamente all’estero, dietro pagamento. E che ora, visti i ritardi, gli altri Paesi tentennano ad accollarsi. La Francia ha interrotto il trasferimento di 13 tonnellate di rifiuti dal deposito di Avogadro, in Piemonte, propria per via dell’incertezza sulla costruzione del deposito.

Le norme (dis)attese

Sui rifiuti radioattivi mancano pure le norme: l’anno scorso sono stati approvati il Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la Cnapi. Ma mancano ancora numerosi decreti attuativi. Il risultato è che spesso i vari enti pubblici non riescono a coordinarsi fra di loro e finiscono per non fare nulla.

fonte: www.recoverweb.it

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria