Vista dall’Italia – che con il referendum del 1987 fermò la produzione di energia nucleare sul territorio nazionale - la questione del decommissioning delle centrali è una vecchia storia che fatica a giungere ad una fine. La verità però è che, da un punto di vista globale, si tratta di una storia appena cominciata. Il parco nucleare mondiale sta invecchiando. Secondo dati della metà del 2020, i reattori attualmente operativi in tutto il mondo sono 440 distribuiti in una trentina di Paesi, con Stati Uniti (95 reattori), Francia (57) e Cina (47) in cima alla lista. Di questi, circa 270 hanno più di 30 anni. Se si considera che, fatta eccezione per gli impianti di ultima generazione, le centrali nucleari erano state originariamente progettate per una vita utile di una trentina d’anni, si capirà l’entità delle faccenda.

Gli esperti di IAEA, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, ci forniscono qualche dato più preciso: “Oggi i reattori in stato di shutdown sono oltre 190 in 20 Paesi. Di questi, 17 sono stati completamente dismessi, mentre altri stanno per giungere alle fasi finali dello smantellamento. Nel prossimo decennio, stimiamo che verranno messi in stato di shutdown permanente altri 100 reattori in tutto il mondo”.

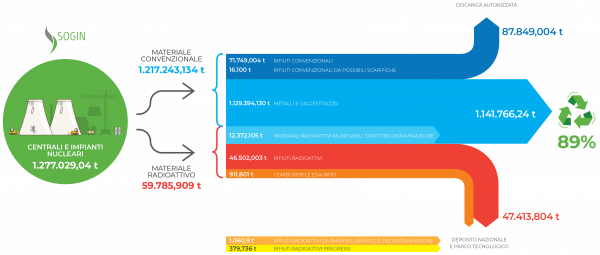

Insomma, che si voglia o meno continuare sulla strada del nucleare, quel che è certo è che ora bisogna fare i conti con i lasciti della prima stagione dell’energia atomica. Lasciti che, in realtà, sono costituiti da scorie radioattive solo in minima percentuale (5%) e la cui gran parte – non pericolosa - potrebbe invece essere recuperata ad altri usi. Aprendo così la porta, anche in campo di decommissioning nucleare, all’economia circolare.

Prodromi di economia circolare nel decommissioning nucleare italiano

“Pratiche di riciclo e riuso di componenti non sono in realtà nuove nel settore nucleare: si applicano sin dagli anni ‘90, prima che si cominciasse a parlare di economia circolare”, racconta Flaviano Bruno, responsabile del settore Rifiuti radioattivi di Sogin, la società pubblica che da oltre vent’anni si occupa dello smantellamento degli impianti nucleari dismessi in Italia.

Dopo il referendum del 1987, l’Italia è stata tra i primi paesi al mondo a doversi confrontare con il decommissioning nucleare. Le quattro ex centrali di Trino, Caorso, Latina e Garigliano, l'impianto di produzione di combustibili a Bosco Marengo e gli ex impianti di ricerca e ritrattamento di Saluggia, Casaccia e Rotondella vennero subito messi in condizione di safe store o custodia protettiva passiva, seguendo la pratica internazionalmente riconosciuta di “smantellamento differito”. Solo nel 1999 si avviò il cosiddetto “decommissioning accelerato” con l’entrata in gioco di Sogin. Il termine “accelerato” suona un po’ ironico se si pensa alla ormai lunga storia della dismissione nucleare italiana, tra intoppi burocratici, avvicendamenti ai vertici, sindrome Nimby e mancate assunzioni di responsabilità da parte della politica. Le lungaggini, tuttavia, vanno rapportate agli orizzonti temporali lontanissimi della gestione dei rifiuti radioattivi, dove un sito di smaltimento (come il Deposito Nazionale per i rifiuti a bassa radioattività, di cui si sta discutendo in queste settimane) va progettato per una durata di centinaia di anni, mentre un deposito geologico deve essere adatto a custodire le scorie per millenni.

Scorie radioattive a parte, sin dall’inizio del processo si è tuttavia cercato di recuperare i materiali riutilizzabili secondo pratiche che, già nel 2001, un documento redatto da IAEA ha cominciato a individuare e standardizzare. Sull’onda della crescente attenzione per l’economia circolare, nel 2019 è stata poi la stessa Sogin, forte dell’esperienza accumulata, a organizzare in collaborazione con IAEA un workshop sulle pratiche circolari per il decommissioning. Un’occasione di incontro e discussione fra esperti da tutta Europa e dal Giappone, ma anche una specie di ingresso ufficiale dell’economia circolare nel mondo del nucleare.

Credits: Sogin

Di una centrale nucleare non si butta via (quasi) niente

Che cosa si recupera, in pratica, dallo smantellamento di una centrale nucleare?

La prima cosa da sapere, spiega Flaviano Bruno a Materia Rinnovabile, “è che solo il 5% del materiale dismesso da una centrale è radioattivo. Del restante, circa un 90% può essere recuperato o riciclato, mentre un altro 5% viene smaltito come rifiuto convenzionale”.

La gran parte del materiale smantellato è costituito da cemento e metallo, separati attraverso un processo di deferrizzazione del cemento armato. Ci sono poi quantità minori di altri materiali, soprattutto plastiche, più difficili da gestire. “Il motivo principale – continua Bruno – è che non esiste un unico tipo di plastica e ciascuna ha una diversa linea di gestione, senza contare poi che, essendo le centrali piuttosto vecchie, in alcuni casi le plastiche usate non hanno più una filiera di riferimento. Inoltre, le quantità minime presenti non ci consentono di raggiungere economie di scala e il processo diventa quindi inefficiente. Ci stiamo però lavorando per migliorare ulteriormente la percentuale di riciclo”.

Secondo le stime di Sogin, il decommissioning delle centrali e degli impianti nucleari italiani permetterà di recuperare oltre un milione di tonnellate di materiale. E il recupero è già cominciato. “Ad esempio a Caorso – racconta Bruno - dove nel 2014 lo smantellamento dell’edificio Off Gas (dove si trattavano gli scarichi gassosi prima della loro emissione in atmosfera ndr) ha prodotto circa 7.000 tonnellate di calcestruzzo, trasformate poi in materia prima seconda e riutilizzate per riempire gli scavi prodotti dallo smantellamento dei sistemi interrati attigui alla struttura”. Nel complesso, dalla dismissione dell’intera centrale di Caorso la società conta di recuperare 300mila tonnellate di materiali su 320mila, ovvero il 93% del totale.

Altro esempio recente è la gestione della lana di roccia che serviva per la coibentazione dell'impianto di Latina. “Una parte della lana di roccia è stata rilasciata, mentre la porzione contaminata è stata trattata con una super pressa per ridurne il volume - continua l’ingegner Bruno - Siamo partiti da 190 metri cubi di materiale: di questi, 120 metri cubi sono stati rilasciati per il riciclo e i restanti 70 compattati, arrivando a poco più di una decina di metri cubi di materiale da smaltire”.

Ridurre al minimo i volumi dei rifiuti radioattivi è infatti uno dei principi cardine del decomissioning nucleare: viste e considerate le problematiche legate al loro smaltimento in sicurezza e alla difficoltà nel trovare un sito dove stoccarle (in Europa, per il momento, solo Finlandia e Svezia stanno costruendo un deposito geologico permanente), è fondamentale che occupino meno spazio possibile.

Radioattività e sicurezza

Tornando ai materiali riciclabili, il primo dubbio che sorge quando si parla di economia circolare applicata al settore nucleare è, ovviamente, la sicurezza. Si tratta, a dire il vero, di un dubbio profano, perché per gli addetti ai lavori è abbastanza scontato che il materiale “rilasciato” debba essere sottoposto a controlli scrupolosi per verificarne i livelli di radioattività. La trafila, anzi, comincia ben prima di partire con lo smantellamento. “Si fanno delle analisi preliminari e delle caratterizzazioni chimico-fisiche e radiologiche per riuscire a capire esattamente come gestire tutti i flussi di materiali – spiega Flaviano Bruno – È necessario infatti adottare metodi di segregazione puntuale per dividere i rifiuti radioattivi dai materiali ‘convenzionali’. Appena smontato un componente, se sappiamo che può essere rilasciato, dobbiamo gestirlo in maniera separata onde evitare che possa esserci una cross-contamination. La segregazione dei materiali avviene già a livello di logistica, con aree di stoccaggio separate, un po’ come si fa adesso negli ospedali con i rifiuti Covid. Il concetto di fondo è lo stesso: separare i flussi in modo da poter gestire il materiale in maniera coerente con quella che sarà la sua fine”.

Garigliano: smantellamento del turboalternatore (credits: Sogin)

Rilascio, riuso, riciclo

Una volta che i materiali sono stati rilasciati in sicurezza, per cosa e in quali settori si potranno riutilizzare e riciclare? La destinazione dipende dagli standard e dalle leggi vigenti in ciascun Paese. “In Italia ad esempio vige il rilascio incondizionato o free release - precisa Bruno - Significa che ciò che esce dal sistema del controllo radiologico e che quindi è rilasciabile, può essere riutilizzato senza condizioni d'uso”. In realtà, la responsabilità della società di decommissioning si estende anche oltre il momento del rilascio. “Per i metalli, secondo la legge, Sogin è responsabile fino all'atto della rifusione in fonderia. La fonderia, che ha l’obbligo di diluire di dieci volte il metallo che noi conferiamo, deve poi rimandarci indietro un certificato che attesti la procedura corretta”. Solo allora il metallo riciclato sarà effettivamente libero di rientrare nel ciclo produttivo.

Nonostante esistano degli standard europei e internazionali sulla gestione di questi materiali, la legge nazionale li supera sempre e così si possono riscontrare sostanziali differenze di gestione anche fra “vicini di casa”. Ad esempio in Francia non è ammesso nessun rilascio di materiale dal decommissioning delle centrali. Per un paese che ricava oltre il 70% della sua energia elettrica dal nucleare, la scelta di blindare tutti i materiali prodotti dalle dismissioni era sembrata inizialmente strategica per mantenere tranquilla l’opinione pubblica. “In realtà in questo modo si ottiene l’effetto contrario – commenta Bruno – La gran parte dei materiali non sono pericolosi, mentre proibendone il riutilizzo si alimenta l’idea che lo siano e quindi anche le preoccupazioni”.

In Germania, al contrario, ci sono degli standard di riutilizzo più larghi che in Italia. È permesso, infatti, il rilascio incondizionato per i materiali “puliti” e un rilascio condizionato con vari livelli, e in specifici ambiti industriali, per quelli lievemente contaminati (che in Italia non sarebbero rilasciabili). “In genere – precisa Bruno – si tratta di metalli leggermente contaminati che vengono riutilizzati ancora nel settore nucleare”.

Più difficile è fare un confronto con Paesi extra-europei, che non fanno riferimento a direttive UE che tendono a standardizzare molti approcci. “Ad esempio con gli Stati Uniti c’è proprio una differenza in alcuni aspetti gestionali, dovuti anche alla configurazione geografica: molti dei loro impianti sono in zone desertiche o comunque lontane dai centri abitati e quindi il loro approccio può essere più ‘rilassato’. Per noi europei, che abbiamo una situazione altamente antropizzata, la gestione dei materiali è più delicata perché deve sempre tenere conto degli impatti verso il sistema territoriale locale”.

Ostacoli e buone pratiche: il futuro del decommissioning circolare

Se il decommissioning nucleare è già di per sé un settore pieno di difficoltà, la strada per renderlo più circolare ha i suoi ostacoli peculiari.

A livello italiano si tratta spesso di lacune del sistema di gestione rifiuti nazionale, come spiega Flaviano Bruno: “Il nostro problema è soprattutto la distribuzione dei centri di raccolta, che non è capillare. È quindi spesso difficile trovare un centro di raccolta vicino dove conferire i materiali che rilasciamo e questo comporta dei costi economici che vanno valutati. Un sistema più capillare e più strutturato a livello nazionale ci permetterebbe di essere più efficaci”.

Più in generale, a ostacolare la circolarità del settore è lo stesso fattore che renderà questo decennio l’epoca del decommissioning nucleare: l’età delle centrali. “Gli impianti più vecchi sono stati progettati e gestiti con poca o nulla considerazione per i principi dell’economia circolare e un loro decommissioning sostenibile pone sfide non banali. - spiegano gli esperti di IAEA interpellati da Materia Rinnovabile - D'altra parte, però, le nuove centrali nucleari vengono ora progettate tenendo già conto del futuro smantellamento, della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, che offre l'opportunità di utilizzare soluzioni innovative. Ad esempio, i componenti dell'edificio del reattore possono essere costruiti in maniera modulare per uno smantellamento più facile oppure possono essere utilizzati materiali da costruzione più facili da decontaminare”.

Sicuramente lo scambio di buone pratiche anche con altri settori dell’industria più avanti in materia di economia circolare potrà aiutare a migliorare. “L'industria petrolifera e del gas, l'industria della demolizione convenzionale e altri comparti offrono preziose esperienze in termini di tecnologie disponibili, valutazione dei costi, valutazione del rischio. - commentano da IAEA - Tecnologie di remote handling, robotica e digitalizzazione utilizzate per la gestione di progetti complessi sono alcune delle nuove soluzioni disponibili che l'industria nucleare può applicare. Le nuove tecniche digitali consentono, ad esempio, indagini fisiche e radiologiche 3D che supportano la gestione delle informazioni sugli impianti da smantellare”.

Naturalmente è fondamentale anche il confronto interno allo stesso settore, tant’è che, dopo il primo workshop internazionale organizzato con Sogin nel 2019, la IAEA ne proporrà un altro nel 2021 in versione webinar.

Insomma, l’interesse per la circolarità, anche nel settore nucleare, è alto. Soprattutto perché, al di là del pur importante recupero di risorse, massimizzare il riciclo vuol dire minimizzare i rifiuti e quindi ridurre, almeno in volume, l’entità del problema delle scorie nucleari. Nell’attesa che alcuni dei progetti avveniristici attualmente allo studio per riutilizzare le barre di combustibile nucleare usate vedano la luce. Ma questo è un altro capitolo della storia.

fonte: www.renewablematter.eu

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria