Mentre l’inverno appena passato ha fatto registrare in Europa 3,4 °C in più rispetto alla media, secondo un rapporto del National Centers for Environmental Information della NOAA ci sono buone probabilità (75%) che la temperatura del pianeta nel 2020 sarà la più elevata mai rilevata.

Questi dati ricordano a tutti che di fronte all’emergenza climatica dobbiamo attrezzarci anche ora che il virus è ancora in circolazione.

Ma come affrontarla in questa fase delicata? Da una molteplicità di segnali si capisce che si stanno confrontando le posizioni di coloro che tendono a rallentare le trasformazioni con quelle che spingono per un’accelerazione del contrasto.

Molte prese di posizione istituzionali chiariscono l’importanza della conversione ecologica dell’economia nella fase che si apre.

Così, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres raccomanda di utilizzare i soldi dei contribuenti per creare posti di lavoro “verdi” e non per salvare industrie obsolete e inquinanti.

Anche i ministri dell’ambiente di 17 paesi europei, che prendono posizione per sollecitare una connotazione “green” dei piani di ripresa economica, sono sulle stesse posizioni di Kristalina Georgieva, direttore del Fondo Monetario Internazionale.

E la IEA, che in passato non è stata tenera con le rinnovabili, afferma senza mezzi termini che l’energia pulita dovrebbe far parte integrante dei piani dei governi, potendo offrire posti di lavoro e garantire sistemi energetici moderni e meno inquinanti.

Ma ci sono anche forti resistenze rispetto a questi scenari.

L’uscita dalla fase più acuta dell’emergenza vedrà dunque tensioni e accelerazioni in quasi tutti i settori. Analizziamo quindi i possibili impatti in alcuni comparti.

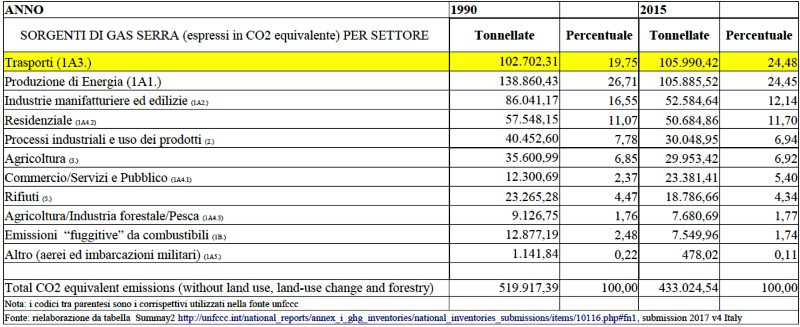

L’ambito dove sarà più evidente lo strappo con il passato è quello dei trasporti, visto che la domanda di mobilità è destinata a mutare in quantità e qualità. Questa emergenza ci costringe infatti ad accelerare alcune soluzioni e rallenta decisamente le dinamiche di molti altri comparti.

Rilancio della bici e dello smart working

“Ovunque sia possibile, considerate l’uso della bicicletta”, raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ed è una soluzione che molte città stanno considerando seriamente, viste le limitazioni dei posti nei trasporti pubblici per ridurre i rischi di contagio. Per evitare che le strade vengano congestionate dalle auto si pensa, dunque, di differenziare gli orari, di mantenere ove possibile lo smart working e di incrementare l’uso delle due ruote.

Uno studio appena pubblicato dall’Enea ha analizzato l’impatto del telelavoro in 29 amministrazioni pubbliche, evidenziando come la mobilità quotidiana del campione esaminato si sia ridotta di un’ora e mezza in media a persona. Durante l’emergenza Covid, il numero dei lavoratori agili in Italia è raddoppiato superando il milione, ed è probabile che lo smart working darà il suo contributo anche in futuro.

Passando alle biciclette, molte città si stanno inoltre attrezzando con piste provvisorie, sottraendo lo spazio alle corsie delle auto e ai parcheggi ai bordi delle strade.

L’alfiere del rilancio della bici è senz’altro Anna Hidalgo, sindaca di Parigi, che negli ultimi anni aveva puntato con forza sulle due ruote. Per l’11 maggio, data in cui si ridurrà il lockdown in Francia, saranno complessivamente a disposizione dei parigini ben 650 chilometri di piste, inclusi alcuni “percorsi coronavirus” e sono previsti 300 milioni € di investimenti.

Londra vuole decuplicare gli spostamenti in bici, visto che le metropolitane trasporteranno l’80% dei passeggeri in meno rispetto al passato. E New York vuole arrivare a 160 km di nuove piste ciclabili…

In Italia, la città più impegnata sembra Milano che punta a realizzare rapidamente 23 km di nuove piste ciclabili “leggere” per arrivare a 35 km entro la fine dell’anno.

Insomma, è la necessità di trovare rapidamente soluzioni alternative all’auto a spingere i Comuni, ma l’aria pulita delle città e il piacere di muoversi dopo la clausura contribuiranno a dare un forte impulso all’uso delle due ruote. Affinché si inneschino cambiamenti di lunga durata occorreranno però decisi investimenti, possibili solo con un cambio di mentalità a tutti i livelli.

Si tratta di risorse coerenti con le indicazioni del Green Deal, ma il loro impiego necessita di una cultura della mobilità sostenibile che in Italia dobbiamo ancora conquistare.

D’altra parte, è vero che interventi “temporanei” apprezzati dalla gente rappresentano una sperimentazione del futuro che potrebbe lasciare traccia. Dobbiamo ricordarci che “c’è del possibile ancora invisibile”, come ci ricorda il vecchio saggio Edgar Morin.

Mondo auto: spingere o frenare sull’elettrico?

Le case automobilistiche si trovano in difficoltà per la grande quantità di invenduto, mentre ci sono forti incognite sull’evoluzione della domanda, che potrebbe ridursi per le modifiche in atto della mobilità, tra soluzioni in sharing, smart working, micromobilità.

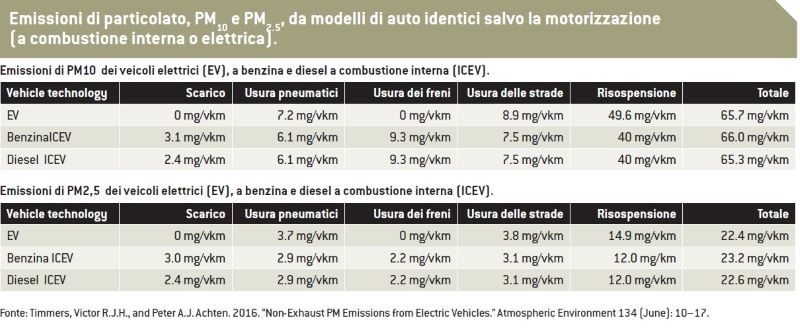

Per sostenere il settore sono state proposte varie forme di rottamazione, ma l’aiuto dei governi dovrebbe andare solo alla diffusione di veicoli green. Questo per aiutare a rispettare gli obbiettivi stabiliti dalla UE sulle emissioni di CO2, ma soprattutto per evitare di essere surclassati dalla concorrenza estera.

Ci sono però coloro che cercano di frenare la transizione verso l’elettrico. L’Anfia in Italia e l’Acea in Europa vorrebbero un allentamento degli obbiettivi sulle emissioni. Ma si moltiplicano gli appelli per indirizzare le risorse sulla produzione e la diffusione di veicoli elettrici. Questa impostazione, del resto, è già stata adottata dalla Cina che ha prolungato per due anni gli incentivi e anche dal governo tedesco che intende accelerare sulla mobilità elettrica.

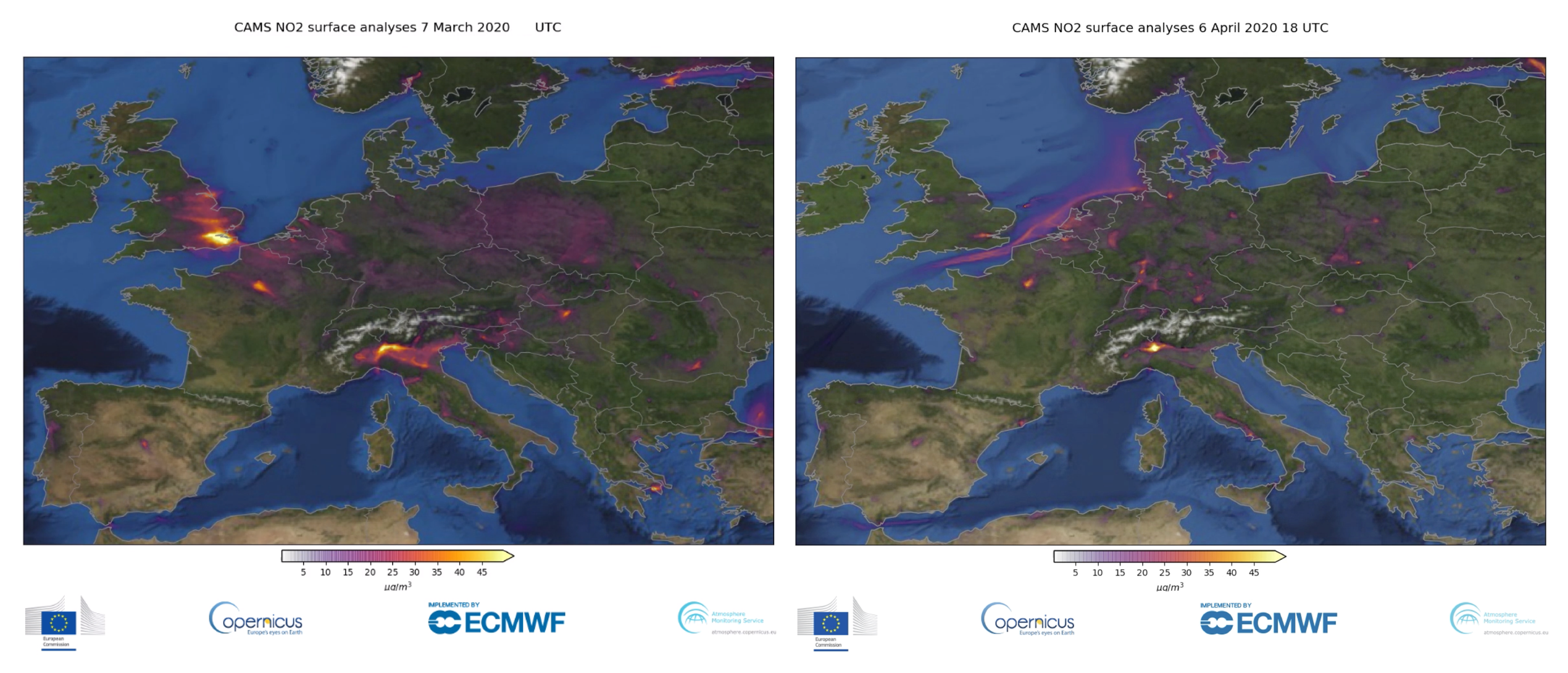

In questo scenario in movimento, è interessante capire l’impatto della crisi Covid sulle aspettative dei cittadini. Un sondaggio effettuato nel Regno Unito ha evidenziato come il 45% dei cittadini, colpiti dalla qualità dell’aria durante il blocco, si sia dichiarato interessato a comprare un’auto elettrica, una percentuale aggiuntiva al 17% di coloro che avevano già deciso di acquistarne una.

Parlando di incentivazioni, va segnalata una soluzione interessante, che andrebbe decisamente potenziata nel nuovo contesto post Covid. Si tratta del Decreto Clima del Ministero dell’Ambiente, che prevede di destinare 70 milioni l’anno ad abbonamenti per il trasporto pubblico, sharing mobility e biciclette elettriche, in cambio della rottamazione di auto inquinanti.

E nel “decreto maggio” (ex decreto aprile) ci sarà una card da 200 euro per acquistare bici, monopattini, o da spendere per i servizi di car sharing.

Flotte aeree in crisi strutturale

Passiamo infine al trasporto aereo, un settore potentemente colpito dalla crisi mondiale, con più di 8.000 aerei a terra. Il suo futuro è molto incerto. È prevedibile, infatti, un calo strutturale della domanda turistica, ma anche dei viaggi di lavoro, visto il successo delle teleconferenze e dello smart working.

Molte tratte interne spariranno, sostituite dagli spostamenti in ferrovia, seguendo un trend già visibile in alcuni paesi, grazie alla maggiore competitività e alla presa di coscienza degli impatti ambientali (flight shame). È prevedibile inoltre che venga ridiscussa l’esenzione fiscale per i carburanti degli aerei, e c’è chi propone delle “frequent flyers penalties” per scoraggiare l’eccessivo uso degli aerei.

Ci vorranno dunque diversi anni perché il settore aereo si riprenda, e comunque con scenari molto diversi rispetto a quelli delineati in passato. La ripartenza sarà lenta e con un minor numero di passeggeri anche a causa del costo dei biglietti che potrebbe aumentare fino al 50%.

Molte linee aeree rischiano di fallire o di venire inglobate, altre si salveranno grazie agli aiuti degli Stati, come i 58 miliardi destinati da Trump al salvataggio delle compagnie Usa.

La crisi spinge i produttori di petrolio verso la decarbonizzazione

“Il comparto petrolifero non sarai mai più lo stesso. Penso che questa crisi cambierà le strategie della società, come è successo dopo l’Accordo di Parigi”, ha dichiarato Ben van Beurden, amministratore delegato della Shell. E con ogni probabilità l’impatto sarà decisamente più incisivo rispetto a quello determinato dall’Accordo sul Clima.

Il consumo mondiale di petrolio è calato del 30%, cioè 70 milioni di barili al giorno invece che 100 e il suo prezzo è crollato.

Si rafforza la consapevolezza che il picco della domanda di petrolio sia prossimo – secondo alcuni è già stato raggiunto nel 2019 – e che si vada verso una strutturale riduzione dei consumi.

Gli avvertimenti degli scienziati del clima e di parte del mondo della finanza sul rischio che la continua ricerca di nuovi giacimenti avrebbe potuto portare ad una “carbon bubble” con investimenti persi, stranded, rischia di trasformarsi in una drammatica realtà in tempi molto più rapidi del previsto.

Questo scossone potrà avere anche un effetto positivo sulle multinazionali petrolifere, obbligandole ad accelerare i timidi tentativi in corso di diversificazione verso le rinnovabili.

In sostanza, potrebbe ripetersi la dinamica innescata dagli shock petroliferi degli anni ‘70 del secolo scorso, che ha portato al decollo delle politiche di efficienza energetica.

Allora, a causa dei prezzi petroliferi schizzati alle stelle. Questa volta, al contrario, lo shock viene dal crollo delle quotazioni accompagnato da forti modifiche della domanda.

La combinazione della caduta dei consumi petroliferi, per la crisi Covid, e dell’intempestiva corsa al rialzo della produzione saudita, ha portato ad un’inondazione dei mercati, degli stoccaggi, delle petroliere, portando i valori del Brent a 25 $ al barile e quelli del WTI statunitense a 20 $.

Una situazione che lascerà morti e feriti sul campo con parecchie società in difficoltà e alcune in bancarotta. La Shell, la più grande multinazionale fossile europea, per la prima volta dal 1945, ha dovuto tagliare i dividendi del primo trimestre 2020, mentre alcune compagnie dello shale Usa potrebbero fallire.

Ma l’aspetto più rilevante di questa crisi verrà dalla riduzione dei consumi petroliferi, per gli impatti sul trasporto legati ad un mutamento degli stili di vita e di lavoro.

“Ci rendiamo conto di come il mondo sia fragile e la consapevolezza di questa fragilità modifica i comportamenti. I cittadini che per mesi hanno temuto per i propri polmoni, vogliono più che mai aria pulita”, afferma Lord Browne, già Amministratore della BP.

All’impatto sui consumi di queste modifiche comportamentali si deve aggiungere l’effetto della progressiva diffusione dei veicoli elettrici.

Così, dopo le società del carbone, in crisi profonda nel mondo occidentale, anche quelle petrolifere iniziano a soffrire e devono rapidamente operare un cambio di strategia.

Il decennio scorso ha visto le utility elettriche, prima spiazzate dalle rinnovabili e poi in alcuni casi in grado di cavalcarle abilmente. Questo decennio vedrà un’analoga trasformazione nel mondo dell’auto con l’irruzione dell’elettrico.

La trasformazione profonda delle compagnie petrolifere era prevista a partire dal prossimo decennio, e la IEA immaginava il picco della produzione nel 2030. Ma il picco potrebbe arrivare anche prima: il taglio degli investimenti in nuovi giacimenti (-23% nelle cinque più grandi multinazionali) comporterà una riduzione della produzione. Inoltre, secondo alcuni analisti come Rystad, nel 2030 la domanda di greggio potrebbe risultare dell’8% inferiore rispetto alle previsioni che si facevano lo scorso anno.

Insomma, la tragedia del Covid non ha inciso solo sulla vita e le sensibilità dei cittadini, ma modificherà le strategie di segmenti importanti dell’economia, rendendoci più pronti ad affrontare un’altra emergenza, quella climatica.

fonte: www.qualenergia.it

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria