Nel 2020 il ricorso alle energie alternative continua a far diminuire il consumo e la produzione di carbone e riduce a due il numero degli Stati Ue produttori.

Sono i dati delle statistiche sulla produzione e consumo di ...

Visualizzazione post con etichetta #Produzione. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta #Produzione. Mostra tutti i post

L’alibi dello sviluppo sostenibile

L’idea che sia possibile mantenere e far crescere produzioni e consumi in modo “sostenibile”, con fonti energetiche e risorse rinnovabili – impedisce agli abitanti della Terra di vedere l’abisso: lo “stato di avanzamento” della crisi; la radicalità dei cambiamenti che impone; l’irreversibilità ormai raggiunta in molti campi: i ghiacciai e le calotte polari che si sciolgono; l’acqua dolce a disposizione, sempre meno; l’innalzamento dei mari non può essere fermato; la desertificazione di molte terre neppure; lo scioglimento del permafrost che accelera l’effetto serra. Si apre su due fronti – stili di vita e occupazione – un conflitto il cui esito non può essere delegato a un ministro: vanno contenuti i consumi superflui o quelli più necessari? Quelli che generano profitto per pochi o quelli che garantiscono vite decenti alla maggioranza? E soprattutto, si possono sostenere delle produzioni, non perché mettono capo a consumi necessari, ma solo perché generano occupazione?

Foto di JackieLou DL da Pixabay

La crisi climatica e quella ambientale (incendi e alluvioni) hanno trovato finalmente accesso ai giornali e ai servizi radio e Tv. Contro queste crisi l’Europa è corsa ai ripari: con il NextGenerationEU; l’Italia, con il PNRR; gli Stati uniti di Biden, con il rientro nell’accordo di Parigi; la Cina con piani che sfidano gli Usa.

Ma sono mancati ovunque informazione e confronto per coinvolgere produttori, consumatori, portatori di conoscenze, esperienze e capacità, tutte cose senza le quali è impensabile impostare e poi realizzare una svolta adeguata. Perché le cose da fare – e soprattutto quelle da non fare più – sono molte di più di ciò che i governi sono in grado di mettere in moto.

L’alibi dello “sviluppo sostenibile” – l’idea che sia possibile mantenere e far crescere produzioni e consumi in modo “sostenibile”, con fonti energetiche e risorse rinnovabili – impedisce agli abitanti della Terra di vedere l’abisso: lo “stato di avanzamento” della crisi; la radicalità dei cambiamenti che impone; l’irreversibilità ormai raggiunta in molti campi: i ghiacciai e le calotte polari che si sciolgono; l’acqua dolce a disposizione, sempre meno; l’innalzamento dei mari non può essere fermato; la desertificazione di molte terre neppure; lo scioglimento del permafrost che accelera l’effetto serra.

Contenere la temperatura mondiale sotto i 2°C è ormai una chimera (figurarsi 1,5!), ma va perseguito lo stesso senza remore. Perché molte delle misure di “mitigazione” della crisi climatica servono anche per “l’adattamento” alle condizioni molto più ostiche in cui si troveranno a vivere le future generazioni: un obiettivo che non può che tradursi in una “deglobalizzazione” (Walden Bello) guidata verso comunità il più possibile economicamente autonome. E’ in queste decisioni che cittadine e cittadini devono essere coinvolti. Ora.

Carbone, petrolio e gas vanno lasciati sottoterra; l’economia deve funzionare solo con fonti rinnovabili: con un’impiantistica diffusa a livello locale, in comunità più o meno estese, senza il gigantismo dell’economia fossile (pozzi, miniere, oleodotti e gasdotti, flotte e convogli, impianti di termogenerazione e raffinazione, ecc.) che la turbolenza climatica e le crisi sociali mettono sempre più a rischio; e senza le guerre (e gli armamenti) scatenate per accaparrarsi fonti energetiche inegualmente distribuite nel pianeta, e il cui concorso alle emissioni climalteranti non viene peraltro computato negli Indc.

L’efficienza è fondamentale, ma da sola non basta a sostenere una economia votata alla “crescita”. Consumi di energia e materiali dovranno essere ridotti all’essenziale, attingendo i secondi, per quanto possibile, da risorse rinnovabili e dal riciclo di prodotti scartati, dando spazio a manutenzione e riparazione dei beni durevoli. Ciò non può che riflettersi in un’altrettanta drastica riduzione dei consumi.

La crisi climatica e quella ambientale (incendi e alluvioni) hanno trovato finalmente accesso ai giornali e ai servizi radio e Tv. Contro queste crisi l’Europa è corsa ai ripari: con il NextGenerationEU; l’Italia, con il PNRR; gli Stati uniti di Biden, con il rientro nell’accordo di Parigi; la Cina con piani che sfidano gli Usa.

Ma sono mancati ovunque informazione e confronto per coinvolgere produttori, consumatori, portatori di conoscenze, esperienze e capacità, tutte cose senza le quali è impensabile impostare e poi realizzare una svolta adeguata. Perché le cose da fare – e soprattutto quelle da non fare più – sono molte di più di ciò che i governi sono in grado di mettere in moto.

L’alibi dello “sviluppo sostenibile” – l’idea che sia possibile mantenere e far crescere produzioni e consumi in modo “sostenibile”, con fonti energetiche e risorse rinnovabili – impedisce agli abitanti della Terra di vedere l’abisso: lo “stato di avanzamento” della crisi; la radicalità dei cambiamenti che impone; l’irreversibilità ormai raggiunta in molti campi: i ghiacciai e le calotte polari che si sciolgono; l’acqua dolce a disposizione, sempre meno; l’innalzamento dei mari non può essere fermato; la desertificazione di molte terre neppure; lo scioglimento del permafrost che accelera l’effetto serra.

Contenere la temperatura mondiale sotto i 2°C è ormai una chimera (figurarsi 1,5!), ma va perseguito lo stesso senza remore. Perché molte delle misure di “mitigazione” della crisi climatica servono anche per “l’adattamento” alle condizioni molto più ostiche in cui si troveranno a vivere le future generazioni: un obiettivo che non può che tradursi in una “deglobalizzazione” (Walden Bello) guidata verso comunità il più possibile economicamente autonome. E’ in queste decisioni che cittadine e cittadini devono essere coinvolti. Ora.

Carbone, petrolio e gas vanno lasciati sottoterra; l’economia deve funzionare solo con fonti rinnovabili: con un’impiantistica diffusa a livello locale, in comunità più o meno estese, senza il gigantismo dell’economia fossile (pozzi, miniere, oleodotti e gasdotti, flotte e convogli, impianti di termogenerazione e raffinazione, ecc.) che la turbolenza climatica e le crisi sociali mettono sempre più a rischio; e senza le guerre (e gli armamenti) scatenate per accaparrarsi fonti energetiche inegualmente distribuite nel pianeta, e il cui concorso alle emissioni climalteranti non viene peraltro computato negli Indc.

L’efficienza è fondamentale, ma da sola non basta a sostenere una economia votata alla “crescita”. Consumi di energia e materiali dovranno essere ridotti all’essenziale, attingendo i secondi, per quanto possibile, da risorse rinnovabili e dal riciclo di prodotti scartati, dando spazio a manutenzione e riparazione dei beni durevoli. Ciò non può che riflettersi in un’altrettanta drastica riduzione dei consumi.

Qui si apre su due fronti – quello degli stili di vita e quello dell’occupazione – un conflitto il cui esito non può essere delegato a un ministro: vanno contenuti i consumi superflui (che oggi alimentano larga parte della domanda che sostiene l’economia) o quelli più necessari? Quelli che generano profitto per pochi o quelli che garantiscono vite decenti alla maggioranza? E soprattutto, si possono sostenere delle produzioni, non perché mettono capo a consumi necessari, ma solo perché generano occupazione? Luca Mercalli ha sollevato il problema a proposito dell’intento del ministro Cingolani di salvaguardare la cosiddetta motorvalley, il cui epicentro è la produzione di auto da corsa e di superlusso.

Scendendo di livello, l’auto condivisa per tutti forse sarà ancora praticabile, come complemento di un trasporto pubblico potenziato ed efficiente; ma l’auto individuale, ancorché elettrica e di modeste dimensioni, no. Se non si investe ora su questa prospettiva le comunità di domani si ritroveranno immobilizzate (e la bici non basterà certo a risolvere il problema).

Le conseguenze occupazionali sono pesanti – in parte lo si vede già ora – e la ricollocazione degli “esuberi” a nuove occupazioni richiede tempo e, sicuramente, riduzioni generali dell’orario di lavoro. Di un reddito alternativo c’è invece bisogno subito.

Il cibo dovrà essere prodotto il più vicino possibile a dove viene consumato, con un’agricoltura ecologica, di prossimità, multifunzionale, restituendo a bosco, foreste e riassetto idrogeologico gran parte del territorio oggi impegnato per gli allevamenti. Bisogna consumare molta meno carne.

Si ridimensionerà da sé, per i costi, la paura del contagio, il rischio di rimanere bloccati lontano da casa, la sostituzione con collegamenti on-line, il turismo, soprattutto quello transnazionale: vacanziero, di affari, sportivo, culturale, politico e persino religioso.

La misera fine delle Olimpiadi di Tokyo (che anticipa quella delle Olimpiadi invernali del 2026) è un campanello di allarme.

Ma il turismo alimenta milioni di imprese da cui dipende la vita di miliardi di persone. E, ma poi viene “il bello”, per molti le vacanze rappresentano l’unica compensazione alla sofferenza di dover lavorare tutto il resto dell’anno. E non vogliamo discuterne?

Guido Viale

fonte: comune-info.net

#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)

=> Seguici su Blogger

https://rifiutizeroumbria.blogspot.com

=> Seguici su Facebook

=> Seguici su Facebook

Direttiva SUP e produzione. La Case History di Haval

A smentire questa impostazione novecentesca, incapace di comprendere come sia necessario modificare i paradigmi produttivi novecenteschi per garantirsi un futuro sul mercato (e per garantire un futuro vivibile), arriva dall’Olanda una interessante Case History. A raccontarla un progetto Interreg “Transform-CE” sulle buone pratiche relative ai modelli di business basati sull’economia circolare.

Haval è un’azienda a conduzione familiare che produce articoli monouso e imballaggi per alimenti (come posate di plastica, piatti, bicchieri da yogurt, ecc.). Attualmente, producono prodotti in grandi volumi al minor costo possibile. A causa della recente introduzione della direttiva sulla plastica monouso (SUP), che entrerà in vigore il 3 luglio 2021, quasi tutti i loro prodotti saranno vietati. Quindi, Haval sta attualmente subendo una transizione dai prodotti monouso alle alternative riutilizzabili (sotto il nome di Circulware). Invece di cercare facili soluzioni per aggirare le regole (usando altri materiali), Haval ha deciso di adottare un approccio completamente diverso, passando dai prodotti monouso a quelli multiuso. Recentemente hanno creato una linea di prodotti specifica chiamata ‘Circulware’, creata appositamente per eventi e festival, tra cui vassoi riutilizzabili per il cibo e vassoi per le patatine. Inoltre, Haval sta attivamente ricercando l’uso della filigrana, che potrebbe (in futuro) permettere di separare i prodotti alimentari da quelli non alimentari, e permettere di separare i prodotti più piccoli.

Questo comporta molti cambiamenti nel modello di business, dalla consegna diretta ai consumatori all’implementazione della logistica inversa e all’estensione della loro gamma di prodotti.

Leggi il rapporto completo: https://www.nweurope.eu/media/14010/case-study-report-haval-good-practice-of-circular-economy-business-models.pdf

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)

=> Seguici su Blogger

https://rifiutizeroumbria.blogspot.com

=> Seguici su Facebook

=> Seguici su Facebook

Svelati i primi mattoncini LEGO fatti con plastica riciclata

La LEGO ha presentato un nuovo prototipo creato a partire dal riciclo delle bottiglie in PET. L’azienda continuerà a testare e sviluppare la formulazione per un anno, valutando quindi se passare alla fase di produzione pilota

La celebre azienda danese di costruzioni in scatola vuole alleggerire la sua impronta ambientale. E per farlo presenta oggi i primi mattoncini LEGO in plastica riciclata. Non si tratta ancora di un prodotto fatto e finito, ma il prototipo rappresenta indubbiamente un sensibile passo avanti per la strategia di sostenibilità adottata dal Gruppo. E già oggi il risultato è in grado di soddisfare molti dei requisiti di qualità, sicurezza e gioco essenziali ai fini delle vendita.

Frutto di tre anni di studi e ricerche da parte di un nutrito gruppo di chimici e ingegneri, i nuovi mattoncini LEGO sono figli di uno dei rifiuti plastici più diffusi: le bottiglie in PET o polietilene tereftalato. Per arrivare a questo prototipo, le oltre 150 persone che stanno lavorando su nuove soluzioni sostenibili per l’azienda, hanno testato più di 250 varianti di materiali PET e centinaia di altre formulazioni. Un impegno premiato ora dal risultato. I prototipi sono stati realizzati a parte da polietilene tereftalato riciclato proveniente da fornitori statunitensi che utilizzano processi approvati dalla Food & Drug Administration e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L’innovativo processo, oggi in attesa di brevetto, utilizza una tecnologia di composizione su misura per mescolare il polimero riciclato con additivi rinforzanti.

In media, una bottiglia di plastica da un litro fornisce materia prima seconda sufficiente per dieci mattoncini LEGO 2 x 4 (dimensioni 11.4mm x 31.8mm). Ma, per ora, parlare di mercato è prematuro. L’azienda si è data ancora un anno per migliorare e testare la formula. Quindi valuterà se passare o meno alla fase di produzione pilota.

La strategia di sostenibilità della LEGO

Nel frattempo, però, la più ampia strategia di sostenibilità procede spedita. Nel 2018 il Gruppo ha iniziato a produrre alcuni elementi, come foglie, cespugli e alberi giocattolo, in biopolietilene (bio-PE). Il polimero è ottenuto da canna da zucchero di provenienza sostenibile e certificata, ma attualmente non risulta adatto a creare pezzi più duri e forti come gli iconici mattoncini LEGO.

Due anni più tardi la società ha annunciato la progressiva rimozione della plastica monouso dalle sue scatole, annunciando l’investimento di 400 milioni di dollari per accelerare le iniziative di sostenibilità e responsabilità sociale fino 2023. “Ci impegniamo a fare la nostra parte nella costruzione di un futuro sostenibile per generazioni di bambini”, ha commentato vicepresidente della responsabilità ambientale di LEGO Group, Tim Brooks. “Vogliamo che i nostri prodotti abbiano un impatto positivo sul pianeta, non solo con il gioco che ispirano, ma anche con i materiali che utilizziamo. Abbiamo ancora molta strada da fare per il nostro viaggio, ma siamo soddisfatti dei progressi compiuti”.

fonte: www.rinnovabili.it

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

La celebre azienda danese di costruzioni in scatola vuole alleggerire la sua impronta ambientale. E per farlo presenta oggi i primi mattoncini LEGO in plastica riciclata. Non si tratta ancora di un prodotto fatto e finito, ma il prototipo rappresenta indubbiamente un sensibile passo avanti per la strategia di sostenibilità adottata dal Gruppo. E già oggi il risultato è in grado di soddisfare molti dei requisiti di qualità, sicurezza e gioco essenziali ai fini delle vendita.

Frutto di tre anni di studi e ricerche da parte di un nutrito gruppo di chimici e ingegneri, i nuovi mattoncini LEGO sono figli di uno dei rifiuti plastici più diffusi: le bottiglie in PET o polietilene tereftalato. Per arrivare a questo prototipo, le oltre 150 persone che stanno lavorando su nuove soluzioni sostenibili per l’azienda, hanno testato più di 250 varianti di materiali PET e centinaia di altre formulazioni. Un impegno premiato ora dal risultato. I prototipi sono stati realizzati a parte da polietilene tereftalato riciclato proveniente da fornitori statunitensi che utilizzano processi approvati dalla Food & Drug Administration e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L’innovativo processo, oggi in attesa di brevetto, utilizza una tecnologia di composizione su misura per mescolare il polimero riciclato con additivi rinforzanti.

In media, una bottiglia di plastica da un litro fornisce materia prima seconda sufficiente per dieci mattoncini LEGO 2 x 4 (dimensioni 11.4mm x 31.8mm). Ma, per ora, parlare di mercato è prematuro. L’azienda si è data ancora un anno per migliorare e testare la formula. Quindi valuterà se passare o meno alla fase di produzione pilota.

La strategia di sostenibilità della LEGO

Nel frattempo, però, la più ampia strategia di sostenibilità procede spedita. Nel 2018 il Gruppo ha iniziato a produrre alcuni elementi, come foglie, cespugli e alberi giocattolo, in biopolietilene (bio-PE). Il polimero è ottenuto da canna da zucchero di provenienza sostenibile e certificata, ma attualmente non risulta adatto a creare pezzi più duri e forti come gli iconici mattoncini LEGO.

Due anni più tardi la società ha annunciato la progressiva rimozione della plastica monouso dalle sue scatole, annunciando l’investimento di 400 milioni di dollari per accelerare le iniziative di sostenibilità e responsabilità sociale fino 2023. “Ci impegniamo a fare la nostra parte nella costruzione di un futuro sostenibile per generazioni di bambini”, ha commentato vicepresidente della responsabilità ambientale di LEGO Group, Tim Brooks. “Vogliamo che i nostri prodotti abbiano un impatto positivo sul pianeta, non solo con il gioco che ispirano, ma anche con i materiali che utilizziamo. Abbiamo ancora molta strada da fare per il nostro viaggio, ma siamo soddisfatti dei progressi compiuti”.

fonte: www.rinnovabili.it

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)

=> Seguici su Blogger

https://rifiutizeroumbria.blogspot.com

=> Seguici su Facebook

=> Seguici su Facebook

Plastica europea alle prese con la pandemia

Appena pubblicato il report Plastics - The Facts 2020: prosegue il declino della produzione di materie plastiche nel Vecchio continente, aggravato dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

EFFETTO DEL COVID-19 SUL SETTORE.

EFFETTO DEL COVID-19 SUL SETTORE.

Partiamo proprio da questo punto. Con il corollario di lockdown, blocchi e rallentamenti dei commerci internazionali, i primi sei mesi di quest'anno sono stati caratterizzati, nell'Europa a 27, da un forte calo della produzione di materie plastiche (in forma primaria), in parte compensata da un parziale recupero a partire dal mese di giugno, che si prevede continuerà anche nell'ultimo trimestre dell'anno (e, presumibilmente, nel 2021). Recupero che dipenderà dall'andamento dei settori finali, quali automotive e costruzioni.

Limitando l'analisi ai rifiuti da imballaggio, la raccolta è stata pari a 17,8 milioni di tonnellate, per il 42% riciclato meccanicamente; il 39,5% è stato termovalorizzato, mentre in discarica è finito "solo" il 18,5% dei packaging a fine vita.

Lo studio riporta anche i dati di recupero e riciclo per i mercati di Germania, Italia, Francia, Spagna, Polonia. Olanda e Belgio

Scarica Plastics - the Facts 2020 (PDF)

fonte: www.polimerica.it

Ciò non impedirà, comunque, una caduta della produzione europea di materie plastiche stimata per l'intero 2020 in un -8,5% (grafico in alto a destra). Gli analisti prevedono che il riposizionamento della produzione su livelli pre Covid-19 non avverrà prima del 2022.

MENO PLASTICA IN EUROPA.

MENO PLASTICA IN EUROPA.

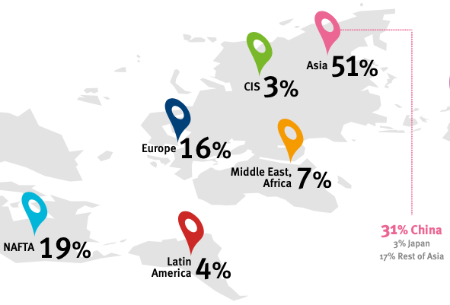

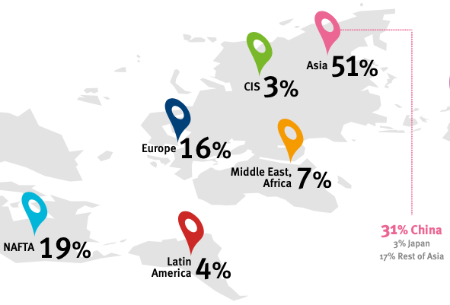

Il declino della produzione europea di plastica non è cosa nuova: è iniziata nel 2018 (leggi articolo) ed è proseguita anche l'anno scorso: dalle 64,4 milioni di tonnellate del 2017 si è scesi a 61,8 milioni del 2018 fino ai 57,9 milioni del 2019. Mentre a livello mondiale, il trend si conferma in crescita: 348, 359 fino ai 368 milioni di tonnellate prodotte l'anno scorso. L'Asia ha raggiunto ormai il 51% della produzione globale (la sola Cina vale il 31% el totale), mentre l'Europa conta appena per il 16% e l'area Nafta per il 19%.

Resta comunque in attivo, per 13 miliardi di euro, la bilancia commerciale settoriale.

Resta comunque in attivo, per 13 miliardi di euro, la bilancia commerciale settoriale.

DOMANDA STABILE (O QUASI).

La domanda di plastiche da parte dei trasformatori nel 2019 è stata pari a 50,7 milioni di tonnellate, contro i 51,2 milioni dell'anno precedente. L'Italia si conferma al secondo posto in Europa con il 13,8% (13,9% nel 2018), alle spalle della Germania (24,2% vs 24,5 del 2018) e prima della Francia (9,5%). Gli altri tre paesi che trasformano più di 3 milioni di tonnellate di plastica sono Spagna, Regno Unito e Polonia, tutti con unq quota compresa tra il 7 e l'8 percento del totale europeo (vedi grafico a destra).

A livello applicativo, cambia poco: il 39,6% delle plastiche trasformate in Europa va nell’imballaggio, il 20,4% nelle costruzioni e il 9,6% nell'automobile; il resto è suddiviso tra elettrico/elettronico (6,2%), casalinghi, sport e tempo libero (4,1%), agricoltura (3,4%) e altro (16,7%).

Non desta sorprese neanche la distribuzione dei consumi per famiglia polimerica: il polietilene vale il 30% del totale, il polipropilene si ferma al 19,4% e il PVC al 10%. PET e poliuretani contano per il 7,9% ognuno, mentre polistirene ed EPS insieme fanno il 6,2% dei volumi trasformati in Europa.

PIÚ RICICLO, MENO EXPORT.

A livello applicativo, cambia poco: il 39,6% delle plastiche trasformate in Europa va nell’imballaggio, il 20,4% nelle costruzioni e il 9,6% nell'automobile; il resto è suddiviso tra elettrico/elettronico (6,2%), casalinghi, sport e tempo libero (4,1%), agricoltura (3,4%) e altro (16,7%).

Non desta sorprese neanche la distribuzione dei consumi per famiglia polimerica: il polietilene vale il 30% del totale, il polipropilene si ferma al 19,4% e il PVC al 10%. PET e poliuretani contano per il 7,9% ognuno, mentre polistirene ed EPS insieme fanno il 6,2% dei volumi trasformati in Europa.

PIÚ RICICLO, MENO EXPORT.

Per quanto concerne raccolta e riciclo di plastiche a fine vita, i dati sono riferiti al 2018 e mostrano un recupero pari complessivamente a 29,1 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, a fronte di un crollo di quasi il 40% delle esportazioni extra-UE tra il 2016 e il 2018, soprattutto per il blocco all'import imposto dalla Cina e da altri paesi asiatici.

A riciclo meccanico è stato inviato il 32,5% della plastica recuperata, a recupero energetico il 42,6%, mentre il restante 24,9% è finito in discarica. Va segnalato che tra il 2006 e il 2018 la raccolta è cresciuta del 19%, il riciclo meccanico è raddoppiato (+100%), mentre i volumi destinati a discarica sono scesi del -44%.

A riciclo meccanico è stato inviato il 32,5% della plastica recuperata, a recupero energetico il 42,6%, mentre il restante 24,9% è finito in discarica. Va segnalato che tra il 2006 e il 2018 la raccolta è cresciuta del 19%, il riciclo meccanico è raddoppiato (+100%), mentre i volumi destinati a discarica sono scesi del -44%.

Limitando l'analisi ai rifiuti da imballaggio, la raccolta è stata pari a 17,8 milioni di tonnellate, per il 42% riciclato meccanicamente; il 39,5% è stato termovalorizzato, mentre in discarica è finito "solo" il 18,5% dei packaging a fine vita.

Lo studio riporta anche i dati di recupero e riciclo per i mercati di Germania, Italia, Francia, Spagna, Polonia. Olanda e Belgio

Scarica Plastics - the Facts 2020 (PDF)

fonte: www.polimerica.it

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Luca Mercalli: Come si produce energia elettrica in Italia

La maggior parte dell’energia elettrica prodotta in Italia proviene ancora da combustibili fossili, il cui utilizzo comporta l’emissione di biossido di carbonio in atmosfera (in media circa 0,6 kg di CO2 per chilowattora prodotto). Nel 2008, l’82% dell’elettricità prodotta internamente derivava infatti da centrali termoelettriche, alimentate in prevalenza a metano, mentre il restante 18% era ottenuto da fonti rinnovabili, in primo luogo grazie agli impianti idroelettrici costruiti con lungimiranza fin dai primi decenni del Novecento (13%). Decisamente più marginale il contributo di altre fonti non fossili come rifiuti e biomasse, nonché delle centrali geotermiche (poco meno del 2%) ed eoliche (1,5%). Infine è ancora insignificante - sebbene in crescita - la produzione di energia solare fotovoltaica, con appena lo 0,06%, valore del tutto sottodimensionato in un Paese ricco di sole come l’Italia.

Dati di produzione elettrica in Italia, riferiti all’anno 2008 e ripartiti per fonte (da Gestore dei Servizi Elettrici, www.gse.it). La dimensione delle immagini non è esattamente in scala rispetto alle percentuali indicate.

Produzione di elettricità in Italia, suddivisa per fonti, dal 1971 al 2006: la costante crescita (da circa 125.000 GWh/anno nel 1971 agli oltre 300.000 GWh/anno odierni) finora è stata supportata in gran parte dalle centrali a gas (fonte: International Energy Agency. www.iea.org).

CLIMA ED ENERGIA

Capire per agire

Luca Mercalli

Iscriviti a:

Post (Atom)