Luca Mercalli: Riqualificazione energetica e taglio dei consumi - Gubbio - 16 marzo 2022 - ore 18

Ingiustizie sociali e crisi climatica: il virus siamo noi?

Questione di futuro. Guida per famiglie eco-logiche!" è il bel libro di Linda Maggiori, educatrice, scrittrice e fondatrice di due Reti, quella delle famiglie rifiuti zero e quella delle famiglie senz'auto. Un libro che induce tutti a più di una riflessione.

L’alibi dello sviluppo sostenibile

L’idea che sia possibile mantenere e far crescere produzioni e consumi in modo “sostenibile”, con fonti energetiche e risorse rinnovabili – impedisce agli abitanti della Terra di vedere l’abisso: lo “stato di avanzamento” della crisi; la radicalità dei cambiamenti che impone; l’irreversibilità ormai raggiunta in molti campi: i ghiacciai e le calotte polari che si sciolgono; l’acqua dolce a disposizione, sempre meno; l’innalzamento dei mari non può essere fermato; la desertificazione di molte terre neppure; lo scioglimento del permafrost che accelera l’effetto serra. Si apre su due fronti – stili di vita e occupazione – un conflitto il cui esito non può essere delegato a un ministro: vanno contenuti i consumi superflui o quelli più necessari? Quelli che generano profitto per pochi o quelli che garantiscono vite decenti alla maggioranza? E soprattutto, si possono sostenere delle produzioni, non perché mettono capo a consumi necessari, ma solo perché generano occupazione?

La crisi climatica e quella ambientale (incendi e alluvioni) hanno trovato finalmente accesso ai giornali e ai servizi radio e Tv. Contro queste crisi l’Europa è corsa ai ripari: con il NextGenerationEU; l’Italia, con il PNRR; gli Stati uniti di Biden, con il rientro nell’accordo di Parigi; la Cina con piani che sfidano gli Usa.

Ma sono mancati ovunque informazione e confronto per coinvolgere produttori, consumatori, portatori di conoscenze, esperienze e capacità, tutte cose senza le quali è impensabile impostare e poi realizzare una svolta adeguata. Perché le cose da fare – e soprattutto quelle da non fare più – sono molte di più di ciò che i governi sono in grado di mettere in moto.

L’alibi dello “sviluppo sostenibile” – l’idea che sia possibile mantenere e far crescere produzioni e consumi in modo “sostenibile”, con fonti energetiche e risorse rinnovabili – impedisce agli abitanti della Terra di vedere l’abisso: lo “stato di avanzamento” della crisi; la radicalità dei cambiamenti che impone; l’irreversibilità ormai raggiunta in molti campi: i ghiacciai e le calotte polari che si sciolgono; l’acqua dolce a disposizione, sempre meno; l’innalzamento dei mari non può essere fermato; la desertificazione di molte terre neppure; lo scioglimento del permafrost che accelera l’effetto serra.

Contenere la temperatura mondiale sotto i 2°C è ormai una chimera (figurarsi 1,5!), ma va perseguito lo stesso senza remore. Perché molte delle misure di “mitigazione” della crisi climatica servono anche per “l’adattamento” alle condizioni molto più ostiche in cui si troveranno a vivere le future generazioni: un obiettivo che non può che tradursi in una “deglobalizzazione” (Walden Bello) guidata verso comunità il più possibile economicamente autonome. E’ in queste decisioni che cittadine e cittadini devono essere coinvolti. Ora.

Carbone, petrolio e gas vanno lasciati sottoterra; l’economia deve funzionare solo con fonti rinnovabili: con un’impiantistica diffusa a livello locale, in comunità più o meno estese, senza il gigantismo dell’economia fossile (pozzi, miniere, oleodotti e gasdotti, flotte e convogli, impianti di termogenerazione e raffinazione, ecc.) che la turbolenza climatica e le crisi sociali mettono sempre più a rischio; e senza le guerre (e gli armamenti) scatenate per accaparrarsi fonti energetiche inegualmente distribuite nel pianeta, e il cui concorso alle emissioni climalteranti non viene peraltro computato negli Indc.

L’efficienza è fondamentale, ma da sola non basta a sostenere una economia votata alla “crescita”. Consumi di energia e materiali dovranno essere ridotti all’essenziale, attingendo i secondi, per quanto possibile, da risorse rinnovabili e dal riciclo di prodotti scartati, dando spazio a manutenzione e riparazione dei beni durevoli. Ciò non può che riflettersi in un’altrettanta drastica riduzione dei consumi.

Qui si apre su due fronti – quello degli stili di vita e quello dell’occupazione – un conflitto il cui esito non può essere delegato a un ministro: vanno contenuti i consumi superflui (che oggi alimentano larga parte della domanda che sostiene l’economia) o quelli più necessari? Quelli che generano profitto per pochi o quelli che garantiscono vite decenti alla maggioranza? E soprattutto, si possono sostenere delle produzioni, non perché mettono capo a consumi necessari, ma solo perché generano occupazione? Luca Mercalli ha sollevato il problema a proposito dell’intento del ministro Cingolani di salvaguardare la cosiddetta motorvalley, il cui epicentro è la produzione di auto da corsa e di superlusso.

Scendendo di livello, l’auto condivisa per tutti forse sarà ancora praticabile, come complemento di un trasporto pubblico potenziato ed efficiente; ma l’auto individuale, ancorché elettrica e di modeste dimensioni, no. Se non si investe ora su questa prospettiva le comunità di domani si ritroveranno immobilizzate (e la bici non basterà certo a risolvere il problema).

Le conseguenze occupazionali sono pesanti – in parte lo si vede già ora – e la ricollocazione degli “esuberi” a nuove occupazioni richiede tempo e, sicuramente, riduzioni generali dell’orario di lavoro. Di un reddito alternativo c’è invece bisogno subito.

Il cibo dovrà essere prodotto il più vicino possibile a dove viene consumato, con un’agricoltura ecologica, di prossimità, multifunzionale, restituendo a bosco, foreste e riassetto idrogeologico gran parte del territorio oggi impegnato per gli allevamenti. Bisogna consumare molta meno carne.

Si ridimensionerà da sé, per i costi, la paura del contagio, il rischio di rimanere bloccati lontano da casa, la sostituzione con collegamenti on-line, il turismo, soprattutto quello transnazionale: vacanziero, di affari, sportivo, culturale, politico e persino religioso.

La misera fine delle Olimpiadi di Tokyo (che anticipa quella delle Olimpiadi invernali del 2026) è un campanello di allarme.

Ma il turismo alimenta milioni di imprese da cui dipende la vita di miliardi di persone. E, ma poi viene “il bello”, per molti le vacanze rappresentano l’unica compensazione alla sofferenza di dover lavorare tutto il resto dell’anno. E non vogliamo discuterne?

Guido Viale

fonte: comune-info.net

=> Seguici su Blogger

=> Seguici su Facebook

Crisi climatica e inquinamento da plastica: le due facce dei combustibili fossili

Nei giorni scorsi, navigando in Adriatico con la nostra spedizione “Difendiamo il Mare”, ci siamo imbattuti in numerosi rifiuti galleggianti o abbandonati sulle spiagge: guanti monouso, involucri, imballaggi, bottiglie. Ma anche attrezzi da pesca, come le cassette in polistirolo usate per conservare il pescato, o le famigerate reti tubolari in cui vengono allevate le cozze che finiscono sulle nostre tavole. Una vasta gamma di oggetti che rende bene l’idea di quanto la plastica trovi impiego in numerose applicazioni.

Tutti questi manufatti in plastica derivano dalla trasformazione di gas fossile e petrolio, il cui sfruttamento è tra le principali cause dell’emergenza climatica in corso. Inquinamento da plastica e crisi climatica sono quindi due facce della stessa medaglia, entrambe riconducibili a un’economia basata sullo sfruttamento delle fonti fossili.

Con l’elettrificazione dei trasporti e il crescente ricorso alle rinnovabili per altri settori industriali, sarebbe lecito aspettarsi una rapida riduzione dei consumi di petrolio e gas. Peccato che questo tanto atteso declino, fondamentale per mitigare la crisi climatica, potrebbe essere vanificato dalla produzione di plastica, destinata a triplicare entro il 2050. Se le previsioni saranno rispettate, la plastica fornirà l’ancora di salvezza per aziende come Shell, Exxon, BP, ENI, Ineos che potranno perseverare nel loro business inquinante basato sui combustibili fossili.

Alcune stime indicano che la crescita della domanda di petrolio da parte del settore petrolchimico, laddove i combustibili fossili vengono trasformati in plastica e altri materiali, sarà trainata per una quota che va dal 45 al 95 per cento proprio dalla crescente richiesta di plastica, finendo così per aggravare la crisi climatica.

È oramai evidente a tutti che i rifiuti in plastica inquinano il mare. Ma pochi sanno che la raffinazione di gas e petrolio ha conseguenze altrettanto devastanti per l’ambiente. Una situazione purtroppo ben nota alle persone che vivono a Brindisi, ultima tappa del nostro tour “Difendiamo il mare”, nonché la città che ospita uno dei principali poli petrolchimici dove si produce plastica nel nostro Paese.

Da anni cittadine e cittadini di Brindisi assistono impotenti alle frequenti sfiammate delle torce a cui sono associate le emissioni di pericolosi gas inquinanti. Il benzene, ad esempio, una sostanza cancerogena per l’essere umano, ha più volte raggiunto livelli preoccupanti nell’aria. Proprio per tutelare la cittadinanza da questo inquinante, nella primavera del 2020 il sindaco della città aveva imposto uno stop alle attività del petrolchimico. Livelli elevati di inquinamento sono stati registrati da ARPA Puglia anche nei mesi successivi. Una situazione che è sfociata in un contrasto tra l’amministrazione cittadina e il Ministero della Transizione Ecologica durante il processo di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) conclusosi nei mesi scorsi. Il sindaco chiedeva l’istallazione di una rete di centraline per misurare la presenza di inquinanti nell’area limitrofa al petrolchimico. Ma il Ministero della Transizione Ecologica non l’ha accolta, inducendo il primo cittadino della città pugliese a presentare un ricorso al TAR per far valere le sue istanze e proteggere la collettività.

Questo non è l’unico caso in cui la tutela della salute e dell’ambiente si scontrano con gli interessi industriali. Uno scenario che non vorremmo più vedere né in Italia né in altre parti del mondo, in cui comunità già gravate da decenni di inquinamento sono sottoposte al ricatto tra salute, ambiente e lavoro. Se vogliamo una vera transizione ecologica bisogna avere il coraggio di abbandonare le produzioni inquinanti e decarbonizzare la nostra economia, lasciandoci alle spalle sia l’uso di petrolio e gas fossile, sia i prodotti derivati, a partire dalla plastica monouso.

fonte: www.greenpeace.org

=> Seguici su Blogger

=> Seguici su Facebook

Greenpeace issa le vele: parte la spedizione “DIFENDIAMO IL MARE” contro la crisi climatica e l'inquinamento da plastica

La spedizione è organizzata in collaborazione con la Fondazione Exodus di don Mazzi, che mette a disposizione la barca a vela Bamboo, con cui Greenpeace effettuerà un monitoraggio dello stato di salute del Mar Adriatico centro-meridionale. Alla spedizione parteciperanno infatti i ricercatori dell’Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova, del DiSVA (Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente) dell’Università Politecnica delle Marche specializzati nello studio delle microplastiche, ed esperti di flora e fauna marina costiera del DiSTAV (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita) dell’Università di Genova.

L’iniziativa è stata presentata oggi all’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del convegno scientifico “Moby Litter un anno dopo: impatti, minacce ed opportunità per un mare in pericolo”.

”Questa giornata è per noi molto importante, non solo perché la salute del mare è un tema di fondamentale rilevanza e attualità, ma anche perché testimonia la necessità di creare sinergie ed approcci multidisciplinari per affrontare e trovare soluzioni a problemi complessi”, afferma Gian Luca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche. “La ricerca ha fatto enormi passi avanti nello studio dell’inquinamento da plastica in mare, ma questo non sarebbe stato possibile senza quella cooperazione tra comunità scientifica, associazioni ambientaliste, società civile e mondo produttivo, tutti presenti nella giornata di oggi: con questa visione sarà possibile arrivare a risultati tangibili per la salute dei mari e la vita dei cittadini”.

Il tour, della durata di tre settimane, toccherà il Conero, per il quale da tempo viene proposta la realizzazione di un’area marina protetta, alcune aree marine protette già esistenti (Torre del Cerrano, Isole Tremiti, Torre Guaceto), diverse zone colpite dall’inquinamento da plastica, come la foce del fiume Pescara, e altre aree soggette a impatti inquinanti o limitrofe a grandi centri urbani.

“Vogliamo svelare il lato nascosto dell’industria dei combustibili fossili, colpevole non solo dell'emergenza climatica che danneggia la biodiversità marina, ma anche di incrementare la produzione di plastica per perpetuare il suo business inquinante”, spiega Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. “Con l’aiuto di gruppi di sub e di comitati locali, mostreremo l’impatto della plastica nel Mar Adriatico, mentre grazie alla collaborazione con gli istituti di ricerca coinvolti nella spedizione raccoglieremo evidenze scientifiche da fornire a enti e aziende per salvare i nostri mari”.

Dopo aver studiato il Tirreno negli scorsi anni, la spedizione “Difendiamo il mare” interesserà quest’anno l’Adriatico centro-meridionale, un mare poco studiato dalla comunità scientifica internazionale nonostante la sua importanza a fini turistici e commerciali. Per via della circolazione marina, caratterizzata da una sorta di grande vortice che fluisce in senso antiorario dai Balcani verso l’Italia, e degli importanti apporti fluviali (a partire da quelli del fiume Po), diversi studi stimano che l’inquinamento da plastica potrebbe essere particolarmente rilevante lungo il versante italiano, come mostra anche il rapporto Plastic Litter in the Adriatic Basin diffuso oggi da Greenpeace.

“La plastica che vediamo in mare è solo la punta dell’iceberg di quella presente, perché oltre il 95 per cento di questi materiali è sotto forma di microplastiche, particelle microscopiche, invisibili a occhio nudo, ingerite da tutti gli organismi marini e in grado di indurre effetti subdoli e spesso difficili da diagnosticare”, afferma Francesco Regoli, direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. “La collaborazione con Greenpeace e con i ricercatori di IAS-CNR ci ha permesso negli anni scorsi di analizzare casi complessi, come gli effetti della Costa Concordia, della perdita delle ecoballe nel Golfo di Follonica o la situazione alla foce del fiume Sarno, per citarne solo alcuni. Quest’anno ci aspettiamo nuovi e importanti risultati sulla presenza delle plastiche in Adriatico anche grazie a nuovi strumenti e sistemi di analisi che contribuiranno a caratterizzare il rischio delle microplastiche in mare e ad aumentare la consapevolezza pubblica su questa minaccia.”

=> Seguici su Blogger

=> Seguici su Facebook

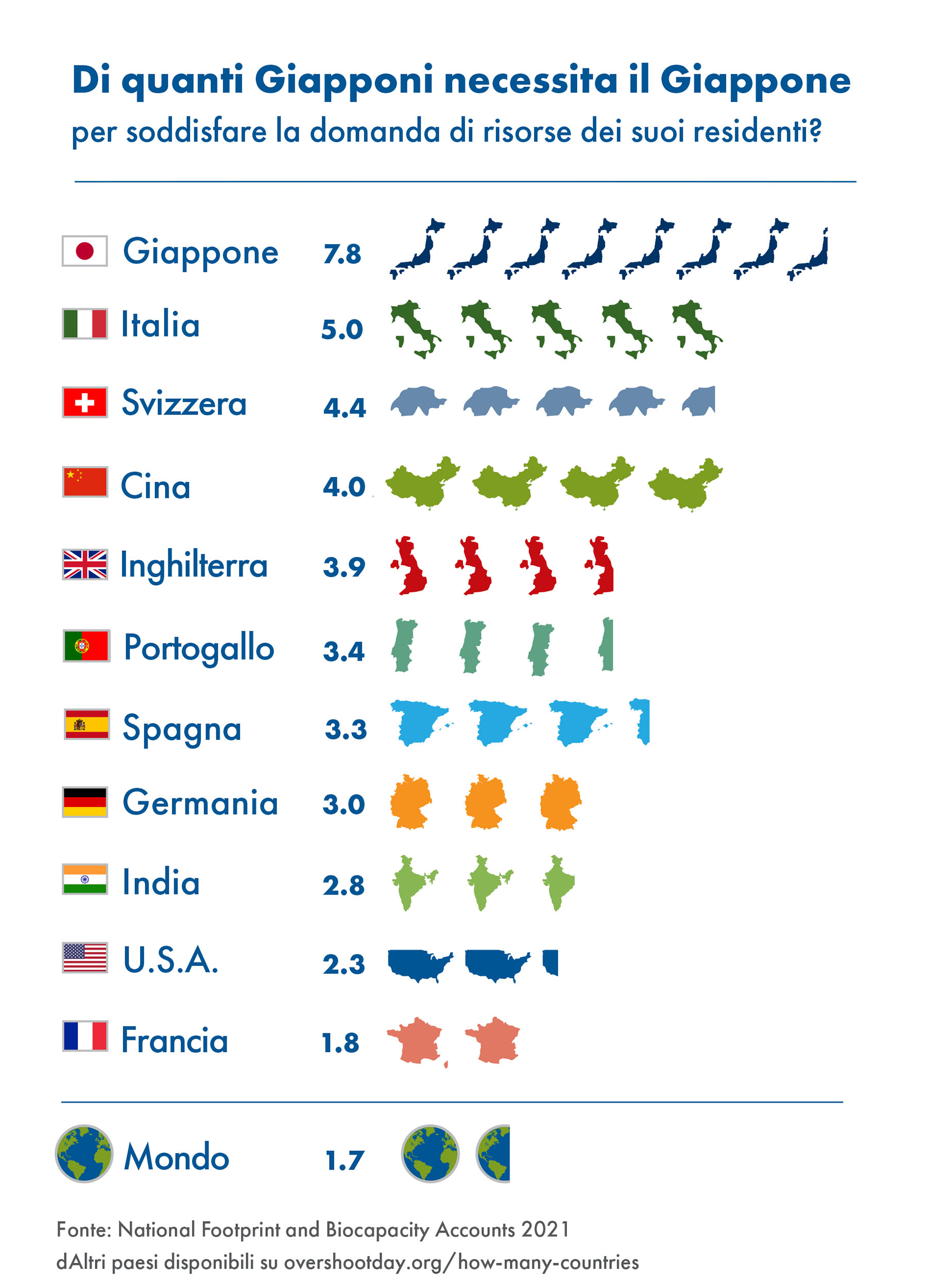

Gli italiani consumano come se avessero a disposizione 2,8 Terre. Ecco i dati degli Overshoot day

Per soddisfare i propri consumi, agli italiani servirebbero le risorse prodotte in un territorio tre volte quello del Belpaese. Solo i giapponesi riescono a registrare un dato peggiore del nostro. Questo è ciò che emerge dall’esame dei dati diffusi dal Global Footprint Network, centro di ricerca che da anni calcola l’impronta ecologica dell’uomo, nonché la capacità del Pianeta e dei singoli Paesi di rigenerare le risorse consumate dalle attività umane, anche in termini di emissioni generate.

Come sappiamo dall’Overshoot day, la nostra specie continua a indebitarsi con il futuro consumando più risorse di quelle che la Terra mette annualmente a disposizione, ma non consumiamo tutti con la stessa velocità o voracità.

Che cosa si intende per biocapacità e cosa c’entra con l’impronta ecologica

La biocapacità identifica la capacità di rigenerare le risorse che necessitano all’umanità ed è quantificata dalle superfici richieste per produrre tali beni. L’impronta ecologica, invece, indica la quantità di risorse che si consumano. Se l’ecological footprint è più alta della biocapacità ci troviamo in una situazione di superamento ecologico (ecological overshoot) e siamo quindi di fronte a un deficit di “capacità biologica”.

Se si calcolano solo le risorse di un territorio e l’impatto prodotto dai suoi cittadini, a livello locale, inciderà anche la presenza – o meno – nel territorio di materie prime.

Se un paese è in deficit in relazione alle risorse mondiali pro quota, a livello globale questo “debito” potrebbe essere compensato dal “credito” maturato da un altro paese. Purtroppo, però, da molti anni, a livello globale, l’umanità intera registra un superamento ecologico e questo deficit è calcolato ogni anno con la determinazione dell’Overshoot day.

Quando abbiamo iniziato a indebitarci con la Terra

Il fenomeno dell’impronta ecologica che supera la capacità biologica del Pianeta è una questione relativamente recente per l’umanità. Per migliaia e migliaia di anni, infatti, abbiamo vissuto senza preoccuparci del consumo delle risorse perché, effettivamente, riuscivamo a non avvicinarci a un livello di consumi tale da mettere in pericolo il capitale naturale. Dalla seconda metà dello scorso secolo, però, la situazione ha iniziato a cambiare velocemente.

Se negli anni ‘60 potevamo vantare una condizione virtuosa, dopo un solo decennio abbiamo iniziato a superare il limite e turbare l’equilibrio: l’incremento costante del consumo di risorse anche in termini di perdita di biodiversità, di foreste, di acqua dolce e di produzione di emissioni climalteranti ha condotto l’umanità in una situazione di overshootcon una crescita pressoché crescente.

Quando sarà l’Overshoot day 2021

L’Earth Overshoot day (quello globale quindi) viene annunciato ogni anno il 5 giugno, durante la Giornata mondiale dell’ambiente, ma alcuni dati già emersi possono già mostrare, in maniera indicativa, quando cadrà nel 2021.

Secondo le stime, nel 2019 tale ricorrenza è stata registrata il 31 luglio e quindi facendo registrare un ritmo di consumi che richiede, a favore dell’umanità, le risorse prodotte da circa 1,8 Terre. Nel 2020, a seguito dell’epidemia di coronavirus e dei conseguenti provvedimenti restrittivi emanati dai vari governi, per la prima volta l’Overshoot day ha avuto un forte arretramento spostando la data sul calendario al 22 agosto: pianeti necessari? “Solo” 1,6, ma ancora troppi. L’umanità si sta indebitando con il futuro rosicchiando quel capitale naturale fondamentale per generare le risorse che danno vita e nutrimento.

In base ai calcoli in corso, nonostante la pandemia, per il 2021 l’umanità vive come se avesse a disposizione 1,7 madri terre.

Ricordiamo che questi dati sono frutto di stime perché, come sottolineano gli esperti del Global Footprint Network, i calcoli sono elaborati sulla base di dati storici forniti dalle Nazioni Unite che possono avere un divario temporale di tre anni. Con il coronavirus si è colmata questa lacuna con ulteriori dati predittivi. Facendo una rapida proporzione potremmo comunque predire che tale ricorrenza, anche quest’anno, avverrà nel mese di agosto.

Di quante Terre avremmo bisogno oggi se vivessimo come …

Se in tutto il mondo si registrasse lo stesso livello di consumi di risorse raggiunto dagli italiani, alla specie umana servirebbero quasi 3 Terre (più esattamente 2,8). Leggermente peggio degli abitanti del Belpaese si attestano giapponesi, tedeschi e francesi che ne consumano 2,9. Fossimo tutti statunitensi? Ce ne servirebbero ben 5 mentre, se fossimo tutti indiani, basterebbe meno di una Terra (0,7). Immaginando un orologio di 365 giorni, la fine della propria quota di risorse per gli USA si verificherebbe il 14 marzo mentre per il Quatar, addirittura, il Global Footprint Network fissa la data al 9 febbraio.

Il primo paese europeo? Il Lussemburgo (15 febbraio), seguito da Danimarca, Belgio e Svezia (in marzo). Per gli italiani? Il rintocco delle campane avviene il 13 maggio.

Cosa possiamo fare

La campagna correlata alla comunicazione degli overshoot dei singoli paesi e globale è connessa a quella #Movethedate, ovverosia l’invito rivolto a chiunque a fare la propria parte per cominciare a spingere più in là, durante l’anno, la data di fine delle risorse annuali. Una sezione intera del portale è dedicata a dare idee e coinvolgere i cittadini in tal senso. Per maggiori info potete cliccare qui.

Vedere l’impatto dell’umanità sulla Terra in pochi attimi

Google Earth ha raccolto milioni di immagini satellitari per fare vedere come l’impatto dell’uomo e il climate change abbia cambiato la terra: ghiacciai, spiagge e foreste non sono più le stesse. Vedere i mutamenti con i propri occhi potrà forse aiutare le persone ad essere più consapevoli. Per questo i video delle aree mappate e monitorate saranno disponibili non solo sulla nota app ma anche su Youtube. Google, a tal riguardo, ha deciso di aggiornare le immagini almeno una volta l’anno per continuare a monitorare le modifiche.

fonte: economiacircolare.com

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

L’inquinamento da plastica è una questione di giustizia ambientale

“Giustizia ambientale significa istruire coloro che sono in prima linea sull’inquinamento da plastica e sui suoi rischi, includendoli nelle decisioni sulla sua produzione, sull’utilizzo e sullo smaltimento, e garantire loro l’accesso a un sistema giudiziario credibile”, puntualizza Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’Unep.

Una questione, quello dell’inquinamento causato dalla plastica, che ha una geografia particolare. Secondo il rapporto, a essere colpite sono le comunità più vulnerabili a prescindere dal livello socio-economico e gli indici di disuguaglianza di un paese. Così, ad esempio, paesi così distanti e diversi come gli Stati Uniti e il Sudan condividono diversi aspetti legati all’impatto negativo delle materie plastiche. Succede con il fracking, la tecnica di fratturazione idraulica per estrarre idrocarburi da scisto, che contamina l’acqua potabile in entrambi i paesi.

Il rapporto mette poi in guardia sui problemi di salute tra le comunità afroamericane che vivono vicino alle raffinerie di petrolio nel Golfo del Messico, anche queste negli Stati Uniti. Così come sui rischi affrontati da circa due milioni di raccoglitori di rifiuti in India.

“L’inquinamento da plastica è una questione di giustizia sociale”, afferma Marce Gutiérrez-Graudiņš, coautrice e fondatrice e direttrice esecutiva di Azul. “Gli sforzi attuali, limitati alla gestione e alla riduzione dell’inquinamento da plastica, sono inadeguati per affrontare l’intera portata dei problemi che la plastica crea, in particolare i disparati impatti sulle comunità colpite dagli effetti dannosi della plastica in ogni punto, dalla produzione allo spreco”.

Il rapporto affronta il problema anche attraverso il prisma della dimensione di genere. A questo proposito, nota che sono le donne, in particolare, a soffrire del rischio di tossicità correlato alla plastica, a causa della maggiore esposizione complessiva alla plastica a casa e nei prodotti per la cura femminile.

fonte: www.rinnovabili.it

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

ENEA: nel 2020 calo record di consumi ed emissioni

Nel 2020 i consumi di energia primaria sono stimati in calo del 10% rispetto all'anno precedente. Si tratta della contrazione maggiore rilevata dal secondo dopoguerra ad oggi, assai superiore anche alla crisi del 2009 (-5,7% dei consumi).

I dati riportati nella prima analisi trimestrale 2021 del sistema energetico, elaborata dall'ENEA, mostrano come la pesante caduta dei consumi energetici registrata nel 2020 sia risultata maggiore di quella del PIL (-8,8%). Un fatto piuttosto inconsueto e diverso da quando accaduto nel 2009 (quando il calo dei consumi risultò perfettamente allineato alla caduta del PIL), spiegabile soprattutto con la forte riduzione della mobilità privata e dei volumi di traffico sia stradale che aereo, molto maggiore di quella dell'attività economica.

Infatti, ben il 60% della riduzione dei consumi di energia primaria è imputabile al petrolio. Nel 2020, la quota di fossili nel mix energetico è stata ai livelli più bassi dal 1961, anche se il gas naturale continua a mantenere il podio come prima fonte energetica.

Il calo del 2020 è da record anche per quanto riguarda le emissioni di CO2, in diminuzione del 12% (-38 MtCO2) rispetto al 2019. A fine 2020, le emissioni del sistema energetico italiano sono risultate inferiori di quasi il 40% rispetto ai livelli del 2005. Il settore della generazione elettrica ha contribuito per circa un terzo a questo calo, ancor più del settore dei trasporti.

Naturalmente, riducendosi i consumi energetici totali, la quota di FER nel 2020 è stimata in aumento, con una quota di circa il 20% (+2% rispetto al 2019). Sembrerebbe dunque essere confermato il raggiungimento del target Ue per il 2020 assegnato all'Italia (17%). Però — osserva l'ENEA — se i consumi totali fossero rimasti sui livelli dell'anno precedente, la quota di FER sarebbe stata di ben poco superiore al 18,1% del 2019.

Questo, purtroppo, conferma il fatto che il nostro Paese non è sulla strada giusta verso il target stabilito nel PNIEC per il 2030 (30%); ancora più lontani sembrano gli obiettivi climatici al 2030 recentemente fissati in sede europea (-55% emissioni CO2). Nel 2020, infatti, le installazioni di nuova capacità elettrica rinnovabile sono state solo 1/4 di quanto sarebbe necessario per raggiungere gli obiettivi europei 2030.

Riferimenti

Analisi trimestrale del sistema energetico italiano

sul sito dell'ENEA

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Commissione UE vara il “Green Consumption Pledge”: impegno delle imprese a migliorare impatto ambientale di prodotti e servizi

La Commissione Europea ha varato il suo nuovo Impegno per un consumo verde (Green Consumption Pledge), la prima iniziativa realizzata nell’ambito della nuova agenda dei consumatori. L’impegno per un consumo sostenibile rientra nel patto europeo per il clima, un’iniziativa a livello UE col quale si invitano i cittadini, le comunità e le organizzazioni a partecipare all’azione per il clima e a costruire un’Europa più verde. Con la loro firma, le imprese si impegnano a intensificare il loro contributo alla transizione verde. Gli impegni sono stati messi a punto congiuntamente dalla Commissione e le imprese. Questi impegni mirano a intensificare il contributo delle aziende a una ripresa economica sostenibile e rafforzare la fiducia dei consumatori nelle loro prestazioni ambientali e nei loro prodotti. Il gruppo Colruyt, Decathlon, il gruppo LEGO, L’Oréal e Renewd sono le prime imprese pioneristiche a partecipare a questo progetto pilota. I risultati di questi impegni per un consumo verde saranno valutati tra un anno, prima dell’adozione delle misure successive.

Transizione verde

La transizione verde è una delle priorità fondamentali della nuova agenda dei consumatori, volta ad assicurare la disponibilità di prodotti sostenibili sul mercato dell’UE e di informazioni più adeguate che consentano ai consumatori di compiere scelte informate. Tenuto conto del ruolo fondamentale che l’industria e gli operatori commerciali svolgono a monte, è essenziale che le proposte legislative siano integrate da iniziative volontarie e non normative rivolte ai pionieri del settore desiderosi di sostenere la transizione verde. L’impegno verde è una delle iniziative non normative della nuova agenda dei consumatori.

L’impegno per il consumo verde è una delle iniziative intraprese dalla Commissione per consentire ai consumatori di compiere scelte più sostenibili. Un’altra iniziativa è la proposta legislativa sulle giustificazioni delle dichiarazioni ambientali che la Commissione adotterà nel corso del 2021. Questa iniziativa imporrà alle imprese di dimostrare la veridicità delle affermazioni relative all’impatto ambientale dei loro prodotti e servizi mediante l’utilizzo di metodi standard per la loro quantificazione. L’obiettivo è rendere le dichiarazioni affidabili, comparabili e verificabili in tutta l’UE, riducendo così l’ecologismo di facciata (il comportamento con cui le imprese presentano il loro impatto ambientale in modo ingannevole). Ciò dovrebbe aiutare gli acquirenti e gli investitori commerciali a prendere decisioni più sostenibili e ad aumentare la fiducia dei consumatori nei marchi di qualità ecologica e nelle informazioni sull’impatto ambientale.

Dettagli del Green Consumption Pledge

L’impegno per il consumo verde si basa su un insieme di cinque impegni fondamentali. Per aderirvi, le imprese si impegnano a realizzare azioni ambiziose per migliorare il loro impatto ambientale e aiutare i consumatori a effettuare acquisti più sostenibili. Devono adottare misure concrete in almeno tre dei cinque settori oggetto dell’impegno e devono dimostrare i progressi compiuti con dei dati che devono essere resi pubblici. Ogni impresa aderente collaborerà con la Commissione in piena trasparenza per assicurare che i progressi compiuti siano affidabili e verificabili. I cinque ambiti oggetto dell’impegno sono i seguenti:

calcolare l’impronta di carbonio dell’impresa, catena di approvvigionamento compresa, avvalendosi della metodologia di calcolo o del sistema di gestione ambientale messi a punto dalla Commissione, e stabilire procedure adeguate improntate al dovere di diligenza al fine di conseguire riduzioni dell’impronta in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

calcolare l’impronta di carbonio di determinati prodotti di punta dell’impresa, utilizzando la metodologia approvata dalla Commissione, e conseguire riduzioni dell’impronta dei prodotti selezionati, rendendo pubblici i dati dei progressi realizzati;

aumentare la quota dei prodotti o servizi sostenibili nelle vendite totali dell’impresa o del comparto aziendale selezionato;

assegnare una parte della spesa destinata alle relazioni pubbliche dell’impresa alla promozione di pratiche sostenibili in linea con l’attuazione, da parte della Commissione, delle politiche e delle azioni del Green Deal europeo;

assicurare che le informazioni sulle impronte di carbonio dell’azienda e dei prodotti fornite ai consumatori siano facilmente accessibili, precise e chiare, e mantenerle aggiornate nel caso di eventuali riduzioni o aumenti di tali impronte.

L’iniziativa Impegno per il consumo verde si incentra su prodotti non alimentari ed è complementare al codice di condotta che sarà varato domani, 26 gennaio, nell’ambito della strategia Dal produttore al consumatore. Il codice di condotta riunirà i portatori di interessi del sistema alimentare affinché assumano impegni a favore di pratiche commerciali e di marketing responsabili.

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “L’autunno scorso, quando abbiamo pubblicato la nuova agenda dei consumatori, volevamo mettere i consumatori in condizione di compiere scelte ecologiche. Per operare scelte consapevoli, hanno bisogno di maggiore trasparenza in merito all’impronta di carbonio e alla sostenibilità delle imprese: è questo l’oggetto dell’iniziativa odierna. Accolgo con particolare piacere l’adesione delle cinque imprese a questa iniziativa e plaudo al loro impegno a favore di un consumo sostenibile al di là di quanto richiesto dalla legge. Attendo con interesse di collaborare con molte altre imprese per promuovere ulteriormente il consumo sostenibile nell’UE”.

Prossime tappe

Tutte le imprese dei settori non alimentari e le imprese del settore al dettaglio che vendono prodotti alimentari o di altro tipo interessate ad aderire all’impegno verde possono contattare la Commissione europea entro la fine di marzo 2021.

Questa fase pilota iniziale dell’impegno per il consumo verde sarà completata entro gennaio 2022. Prima di adottare ulteriori misure, il funzionamento di questa iniziativa sarà valutato in consultazione con le imprese partecipanti, le organizzazioni dei consumatori pertinenti e altri portatori di interessi.

fonte: www.ecodallecitta.it

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Cosa fare con i vestiti che non si usano più

Cassonetti comunali

In molti comuni italiani, per strada, si trovano cassonetti che servono proprio alla raccolta di vestiti usati a scopo sociale: nella maggior parte dei casi sono gialli, ma esistono anche bianchi o di altri colori. Molte persone sono scettiche rispetto all’uso di questi punti di raccolta perché in passato sono state pubblicate diverse inchieste sulle attività che li legano ad aziende private che vendono vestiti usati all’ingrosso, talvolta con profitti e modalità non del tutto lecite. Chi vuole sapere con certezza dove finiranno i propri vestiti una volta lasciati nei cassonetti può fare due cose. La prima è visitare il sito del proprio Comune o contattarlo telefonicamente per chiedere quali cassonetti sono effettivamente autorizzati dall’amministrazione e destinati ad attività non profit. La seconda cosa è verificare che sul cassonetto siano indicati il nome e i contatti dell’ente che li gestisce, e poi cercare informazioni direttamente su quello.

Uno degli enti che gestiscono i cassonetti di alcune città è Humana, un’organizzazione umanitaria indipendente e laica nata nel 1998 per portare avanti vari progetti a scopo sociale in Italia e nel mondo. Tra le sue attività c’è la raccolta di vestiti usati, che avviene tramite oltre 5mila cassonetti distribuiti in circa 1.200 comuni italiani. I vestiti, le scarpe e le borse raccolte vengono smistate da un gruppo di addetti che ne decide la destinazione. La maggior parte viene destinata a persone che ne hanno bisogno, soprattutto in Africa. Gli abiti giudicati di particolare valore invece sono venduti nei negozi di abbigliamento vintage che Humana ha a Bologna, Milano, Roma e Torino. Il ricavato dei negozi viene poi investito nei progetti dell’organizzazione. I vestiti ritenuti inutilizzabili invece vengono destinati alle riciclerie. In nessun caso comunque Humana vende i propri vestiti ad altre aziende.

Un altro logo che potreste aver visto sui cassonetti gialli se abitate tra le province di Como, Lecco, Milano, Monza-Brianza e Varese è quello di Dona Valore, la rete di cassonetti di Caritas Ambrosiana. La gestione dei cassonetti è affidata a varie cooperative sociali: dopo essere stati raccolti e smistati, alcuni vestiti vengono destinati a persone che ne hanno bisogno, altri vengono venduti ad aziende e il ricavato viene utilizzato per finanziare iniziative di solidarietà. Nello specifico, sul sito di Dona Valore si legge che «una parte viene commercializzata ad imprese autorizzate a svolgere il lavoro di selezione, cernita ed igienizzazione che sottoscrivono contratti commerciali ed etici con le nostre cooperative garantendo il pieno rispetto di tutte le normative nazionali ed internazionali». Altri vestiti della rete Dona Valore, invece, finiscono nei negozi di abbigliamento di seconda mano Share.

Una precisazione doverosa: i cassonetti non sono fatti per gettare abiti logori e non più utilizzabili, come i calzini bucati. Quelli si possono buttare nei bidoni dell’indifferenziata.

Negozi che raccolgono vestiti usati

Recentemente anche nel settore della moda sta aumentando l’attenzione alle tematiche ambientali e di sostenibilità. Molte catene di negozi hanno cominciato a utilizzare per la propria produzione i tessuti riciclati ricavati dai vestiti usati che i clienti possono lasciare nei negozi spesso in cambio di un buono o di uno sconto sugli acquisti.

Per esempio il programma “Garment Collecting” della catena di fast fashion H&M permette di consegnare alla cassa un sacchetto di abiti usati di qualsiasi marca, tipologia e stato di usura (vanno bene anche calzini spaiati e lenzuola rovinate). In cambio si riceve un buono da 5 euro che vale per una spesa minima di 40 euro. Il programma di riciclo di & Other Stories, che fa parte dello stesso gruppo di H&M, consente di portare in qualsiasi punto vendita un sacco con qualsiasi tipo di prodotto tessile: in cambio si riceve uno sconto del 10 per cento per un acquisto su qualsiasi spesa nei tre mesi successivi. Di tutti i negozi che promuovono iniziative di questo tipo avevamo scritto qui: per essere sicuri che la raccolta sia ancora attiva nonostante la pandemia, vi consigliamo di chiamare direttamente il negozio più vicino a voi.

Armadioverde

È una piattaforma italiana che raccoglie vestiti usati in buone condizioni e li rivende. Chi vuole può prenotare un ritiro di abiti usati direttamente a casa e poi sfruttare le “stelline” guadagnate (una specie di moneta virtuale della piattaforma) per acquistare altri abiti sul sito a pochi euro. Armadioverde accetta solo vestiti in ottime condizioni e non è interessato a biancheria intima, abbigliamento da notte, valigie e scarpe per bambini di taglia inferiore al 17: i vestiti ritirati e successivamente giudicati non adatti alla vendita sul sito vengono mandati a Humana, l’organizzazione citata sopra. Il ritiro è sempre gratuito, ma bisogna rispettare le dimensioni del pacco indicate al momento della prenotazione: la scatola grande per esempio deve avere una somma di lunghezza, larghezza e altezza non superiore a 130 centimetri.

App per la compravendita

Chi oltre a liberarsi dei propri vestiti usati vorrebbe provare a guadagnarci qualcosa, può provare a usare una app. Depop è forse la più usata in Italia e permette a chiunque di vendere i propri vestiti pubblicandone le foto e una breve descrizione. Per ogni vendita Depop trattiene il 10 per cento dell’importo. Chi vende si fa carico di tutto, dalla scelta del prezzo alla spedizione dell’articolo, perché Depop è solo una piattaforma che aiuta l’interazione tra venditori e compratori, ma non si occupa della logistica. Durante la pandemia è stata molto usata: ad aprile ha avuto un aumento del traffico del 100 per cento rispetto all’aprile dell’anno precedente.

Depop comunque non è l’unica app su cui si possono vendere vestiti e anzi ultimamente ne sono nate diverse: Vintag, Shpock e per il lusso Vestiaire Collective, solo per citarne alcune. A dicembre in Italia è arrivata anche Vinted, una app simile a Depop già molto diffusa in altri paesi europei: a differenza di Depop non trattiene commissioni, quindi ai venditori viene riconosciuto l’intero importo ricavato da ogni vendita.

Negozi che comprano vestiti usati

Negli ultimi anni si sono diffusi in diverse città italiane i negozi di abbigliamento che comprano e rivendono vestiti usati. Alcuni, come Bivio a Milano, hanno momentaneamente interrotto l’acquisto di vestiti a causa della pandemia. Altri, come Ambroeus, sempre a Milano, continuano invece a ritirare vestiti nei giorni di apertura dalle 14 alle 18, previa telefonata. Gli addetti di Ambroeus fanno una selezione dei vestiti, scelgono il prezzo a cui li rivenderanno e pagano al venditore il 35 per cento di quel prezzo o il 50 per cento in forma di buono da spendere in negozio. Chi invece vuole vendere vestiti per bambini, può provare con Baby Bazar, che ha negozi in tutta Italia e che permette ai venditori di ottenere il 50 per cento del prezzo di ogni articolo venduto, oppure Secondamanina, che funziona in modo molto simile.

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Quanto costerebbe davvero il cibo se tenessimo conto dei suoi impatti climatici?

Con il 24% delle emissioni globali, l’agricoltura è una delle principali fonti di gas serra di origine antropica e da sola questa cifra dimostra quanto sia grande la necessità di modificare il modello di produzione e consumo di alimenti per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e dell’European Green Deal che mira a ridurre a zero entro il 2050 le emissioni nette di gas serra dell’Unione Europea.

Secondo lo studio “Calculation of external climate costs for food highlights inadequate pricing of animal products”, pubblicato recentemente su Nature Communications da Maximilian Pieper (Technische Universität München), Amelie Michalke (Universität Greifswald) e Tobias Gaugler (Universität Augsburg), «Il danno ambientale derivante dalla produzione di alimenti non si riflette attualmente sui loro prezzi». Se venissero determinati i costi aggiuntivi derivanti dagli impatti dei gas serra emessi, prodotti alimentari di origine animale come il latte, i formaggi e soprattutto la carne dovrebbero essere molto più costosi e anche la differenza di prezzo tra prodotti convenzionali e biologici sarebbe inferiore.

Il team guidato dall’economista Tobias Gaugler dipinge un quadro differenziato delle emissioni di gas serra nell’agricoltura: per i diversi tipi di coltivazione e allevamento, determina quali emissioni avvengono e in quali punti della produzione alimentare e le assegna ai vari prodotti alimentari in base alla loro fonte. Oltre alla CO2, gli autori includono nei loro calcoli anche le emissioni di protossido di azoto e metano e gli effetti climatici del cambiamento dell’utilizzo del suolo che sono causati soprattutto dal drenaggio delle torbiere e dalla deforestazione delle aree della foresta pluviale, che vengono poi utilizzate per la produzione di mangimi per animali.

Per mostrare l’entità di questo danno climatico, oltre a determinare le quantità di emissioni, viene anche monetizzato, cioè convertito in costi specifici aggiuntivi del cibo. Poi gli autori dello studio hanno messo in relazione questi costi consequenziali con gli attuali prezzi di mercato dei prodotti alimentari.

I ricercatori tedeschi dimostrano che «In particolare, gli alimenti di origine animale prodotti convenzionalmente dovrebbero diventare molto più costosi se si aggiungessero al prezzo gli impatti climatici derivanti dalla produzione, in un modo che tenga conto del principio “chi inquina paga”». In realtà, se comprendessero i loro costi climatici, i prodotti lattiero-caseari dovrebbero essere il 91% più costosi di quanto sono oggi e i prodotti a base di carne dovrebbero essere fino al 146% più costosi. La carne resta comunque una sorprendente eccezione: sia i metodi convenzionali che quelli biologici di produzione della carne portano a costi aggiuntivi per le emissioni altrettanto elevati e questo potrebbe essere dovuto al fatto che l’allevamento di bestiame biologico richiede più superficie per soddisfare gli standard di benessere e perché è generalmente meno produttivo, due caratteristiche che lo rendono meno efficiente dell’allevamento a convenzionale.

Un confronto tra i diversi tipi di coltivazioni dimostra che, dopo aver adeguato le rese, «I livelli di emissione dell’agricoltura biologica sono leggermente inferiori a quelli dei metodi di produzione convenzionali». Inoltre, una tendenza chiave notata dai ricercatori è che le maggiori differenze nelle emissioni erano determinate dal tipo di cibo, piuttosto che dal metodo di coltivazione. Questo suggerisce che, in definitiva, la scelta di ciò che mangiamo potrebbe avere un’influenza maggiore sulla salute ambientale rispetto al modo in cui il nostro cibo viene coltivato e allevato.

Gaugler sottolinea che «Noi stessi siamo rimasti sorpresi dalla grande differenza tra i gruppi di alimenti studiati e in particolare dal conseguente errato prezzo dei prodotti alimentari di origine animale sui risultati». La Michalke aggiunge: «Se questi errori di prezzo di mercato dovessero cessare di esistere o almeno essere ridotti, questo avrebbe anche un impatto importante sulla domanda di cibo. Un cibo che diventa molto più costoso sarà anche molto meno richiesto».

Ma con questa revisione climatica dei prezzi del cibo non mancherebbero dei problemi, come fa notare su Anthropocene Emma Bryce, «Anche i piccoli aumenti del prezzo delle verdure e della frutta evidenziati dallo studio traccia potrebbero rendere il cibo inaccessibile per molti consumatori. E gli alimenti essenziali – che per molte persone, per ragioni complesse, possono includere latticini e prodotti a base di carne per garantire diete nutrizionalmente equilibrate – non dovrebbero diventare inaccessibili perché questo, di per sé, sarebbe socialmente insostenibile». Non a caso, sebbene approfondire troppo questa questione andasse oltre lo scopo dello studio, i ricercatori hanno sottolineato il valore dei sussidi governativi e delle misure di compensazione sociale che contribuirebbero a rendere questa transizione alimentare equa per tutti. «E, se questi cambiamenti fossero applicati in modo sensibile, con reti di sicurezza in atto per garantire un accesso equo all’alimentazione, ci sarebbe una serie di vantaggi a cascata». Indirizzando i consumatori, attraverso l’aumento dei costi di alcuni prodotti, verso scelte più sostenibili, il consumo di carne diminuirebbe, liberando dalla produzione di bestiame e mangimi grandi territori che potrebbe essere restituiti alla natura, il che aiuterebbe il recupero degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici che forniscono agli esseri umani.

Inoltre, incorporando i costi ambientali in tutti gli alimenti, si ridurrebbe il baratro della differenza di prezzo tra il cibo coltivato in modo convenzionale e quello prodotto biologicamente e questo potrebbe rendere gli alimenti bio più accessibili ai consumatori, che così acquisterebbero alimenti prodotti con sistemi di coltivazione che, nelle loro forme ideali, supportano la salute del suolo, riducono i pesticidi e l’uso di fertilizzanti. Anche se lo studio avverte che l’agricoltura biologica richiede più terra e quindi quel cambiamento potrebbe anche portare a un aumento involontario del cambiamento dell’utilizzo del suolo».

La Bryce evidenzia che «E’ un quadro complesso e sarà completamente rivelato solo da ulteriori ricerche». Ma i ricercatori sono convinti che «Personalizzare il danno ambientale attraverso il costo del cibo può anche dare ai consumatori un interesse più attivo nella protezione della salute del pianeta. E questo tornerebbe anche a nostro beneficio. L’approccio qui presentato rappresenta un contributo ai costi reali del cibo, che, anche con un’implementazione parziale, potrebbe portare a un aumento del benessere della società nel suo complesso».

Lo studio pubblicato su Nature Communications si occupa soprattutto degli impatti climatici derivanti dalla produzione e dal consumo di cibo, ma gli autori intendono ora studiare gli ulteriori impatti ambientali dell’agricoltura, come quelli derivanti dall’emissione di composti azotati reattivi o dal fabbisogno energetico del settore agricolo. Gaugler conclude: «In questo contesto, vediamo il nostro compito di scienziati soprattutto nel fornire dati e informazioni sull’impatto sul clima dei prodotti alimentari. Sia i cittadini che i regolamentatori possono e – se così si può dire con un certo richiamo normativo alla scienza della sostenibilità – dovrebbero allineare le loro azioni su questa base».

fonte: www.greenreport.it

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Il suolo è una risorsa non rinnovabile

Leggendo da internet il “Contratto” dell’attuale nuovo Governo si può rilevare che il “suolo” è menzionato al punto 4 “Ambiente, green economy e rifiuti zero”. Si legge, fra l’altro, che questo viene considerato una “risorsa rinnovabile” come l’acqua e le foreste.

Da sempre gli studiosi di scienza del suolo sostengono che il suolo stesso è una risorsa non rinnovabile proprio perché la sua formazione è un processo talmente complesso che richiede da centinaia a migliaia di anni. È ampiamente documentato dalla letteratura internazionale che molti suoli si sono formati alla velocità di un millimetro l’anno. Al contrario la velocità della sua degradazione e` estremamente più rapida, basti pensare, ad esempio, agli eventi catastrofici degli ultimi anni, verificatesi in seguito all’abbattersi di violenti nubifragi (bombe d’acqua); le conseguenti colate di fango sono dovute proprio all’asportazione degli orizzonti superficiali del suolo stesso. Inoltre, i due terzi del territorio nazionale sono ormai degradati a causa di una gestione del suolo non sempre sostenibile e ad attività antropiche non sempre corrette. La quasi totalità dei dissesti e dei fenomeni di forte degradazione sono imputabili proprio alle attività antropiche. Tutto questo fa si che il suolo sia una risorsa non rinnovabile e come tale va considerato nel programmare e mettere in atto interventi per la sua conservazione.

Questo concetto è ampiamente condiviso anche da importanti istituzioni come, ad esempio, l’Unione Europea che, a questo proposito, ha formulato la seguente definizione: “Il suolo e` una risorsa essenzialmente non rinnovabile e un sistema molto dinamico, che svolge numerose funzioni e fornisce servizi fondamentali per le attività umane e la sopravvivenza degli ecosistemi”. Anche la FAO da tempo afferma che “il suolo è una risorsa non rinnovabile”.

Oggi conosciamo molto del suolo e disponiamo di un buon numero di banche dati, basti vedere le miriadi di pubblicazioni scientifiche, a livello nazionale e internazionale, su questo argomento ma, a dispetto di ciò, la percezione dell’importanza e della fragilità di questa risorsa fra i non addetti ai lavori rimane assai bassa, nonostante un apparente aumento della sensibilità dell’opinione pubblica verso le criticità ambientali. E questo non è un problema solo italiano visto che nella Nuova edizione dell'Atlante mondiale della desertificazione, pubblicato dal Centro ricerche della Commissione Europea (UE), si afferma che “oltre il 75% delle terre emerse sono già degradate e potrebbero esserlo oltre il 90% entro il 2050”. Quindi, la degradazione del suolo rappresenta attualmente una delle emergenze a livello planetario.

Un’efficace protezione dell’ambiente e delle risorse naturali si attua solo attraverso una corretta gestione del territorio. Per questo è assolutamente necessario educare l’opinione pubblica alle problematiche della conservazione del suolo e, per quanto riguarda l’agricoltura, persuadere gli agricoltori ad adottare quelle pratiche agricole idonee a prevenirne la degradazione. Il compito dei ricercatori è di dare un contributo in questo senso attraverso la discussione e la divulgazione delle loro esperienze. Queste esperienze possono fornire utili contributi non solo per lo sviluppo dei nuovi Regolamenti della Politica Agricola Comunitaria (PAC) ma anche per l’elaborazione di normative atte a tutelare le risorse naturali come il suolo, appunto. Il nostro futuro e, soprattutto, la qualità della vita delle nuove generazioni dipende proprio dalla salvaguardia di queste risorse e la loro protezione deve essere un impegno di tutti.

fonte: www.georgofili.info

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria