Se non agiremo per mitigare i cambiamenti climatici, 3,5 miliardi di persone si ritroveranno, entro i prossimi 50 anni, a vivere in luoghi caldi come lo è oggi il deserto del Sahara. Nel 2070, si tratterà di un terzo della popolazione mondiale. Che si troverà costretta ad abbandonare terre che per seimila anni hanno beneficiato di una “nicchia climatica” che oggi il mondo si appresta ad abbandonare per colpa di uno sviluppo incontrollato, insostenibile e incurante dei limiti del Pianeta.

L’analisi riscrive la geografia climatica del Pianeta

A spiegarlo è un rapporto pubblicato il 4 maggio sulla rivista scientifica americana Proceedings of the National Academy of Science (Pnas). Nel quale spiega in che modo cambierà la “geografia climatica” della Terra in caso di inazione da parte della comunità internazionale. Ovvero qualora il mondo decida di continuare a produrre con i metodi attuali, disperdendo immense quantità di gas ad effetto serra nell’atmosfera e non limitando, di conseguenza, la crescita della temperatura media globale.

Gli impatti e i costi del riscaldamento globale saranno molto più grandi del previsto e avranno un impatto rilevante sugli ecosistemi, sulle comunità e sulle economie umane © Jody Davis / Pixabay

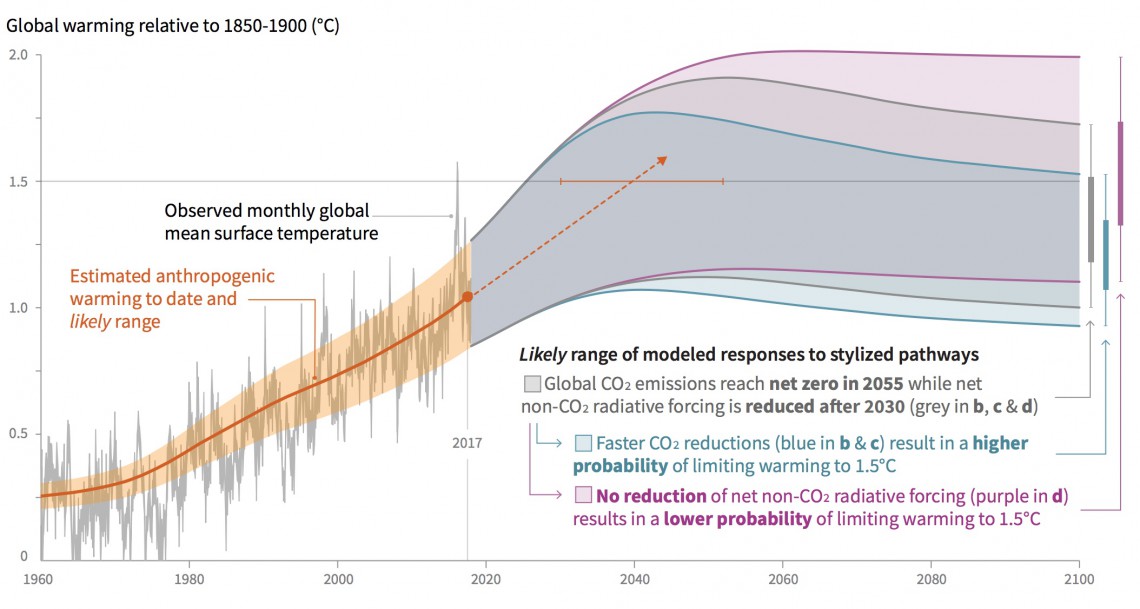

Come noto, infatti, l’Accordo di Parigi indica che il riscaldamento globale dovrà essere limitato ad un massimo di 2 gradi centigradi, alla fine del secolo, rispetto ai livelli pre-industriali. “Rimanendo il più possibile vicini agli 1,5 gradi”, indica il documento. Era il 2015 quando il mondo lo approvò, al termine della ventunesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite (Cop 21). All’epoca, ai governi fu chiesto anche di presentare degli impegni formali di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Inoltre, fu chiesto al Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (Ipcc) di redigere un rapporto, con l’obiettivo di comprendere cosa cambierà, in concreto, se la temperatura dovesse crescere di 1,5 o di 2 gradi centigradi. Il documento, chiamato Special report 1.5 è stato consegnato nell’ottobre del 2019, curato da una task force di 91 super-esperti provenienti da 40 paesi, e ha spiegato che le differenze, in termini di impatto del riscaldamento globale, sarebbero enormi.

Il clima rischia di essere stravolto nelle regioni temperate come in quelle tropicali

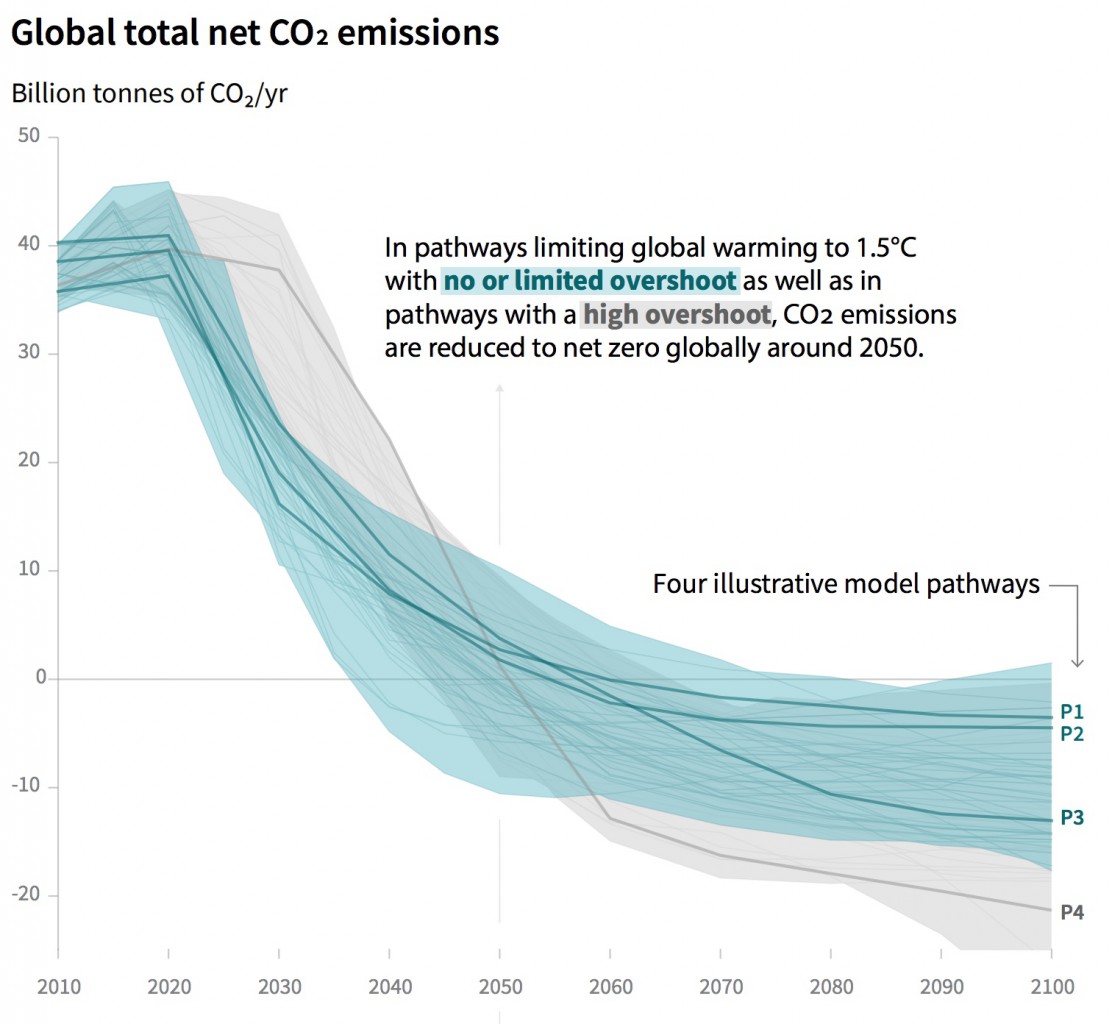

Eppure, le promesse di riduzione delle emissioni di CO2 avanzate dai governi nel 2015 non soltanto non ci porteranno a centrare l’obiettivo degli 1,5 gradi, ma neppure quello dei 2 gradi. Faranno salire la temperatura media globale a 3,2 gradi, nel 2100, secondo quanto riferito dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente nel rapporto Emissions Gap. Il che significherà passare da una condizione di crisi climatica ad un’autentica catastrofe. E ciò a patto che gli impegni vengano rispettati per intero…

Ma non è tutto. Uno studio pubblicato da 100 scienziati francesi ha indicato che, nel peggiore degli scenari, il riscaldamento globale potrebbe raggiungere i 7 gradi centigradi. Un valore ben più alto rispetto a quelli finora ipotizzati. Lo studio pubblicato dal Pnas, curato da ricercatori cinesi, americani ed europei, indica che già nel 2070 la temperatura media potrebbe crescere di 3 gradi. “Ma in alcune aree si potrebbe arrivare a 7,5, in assenza di azioni di mitigazione”, spiega il rapporto.

Così, terre che sono state abitate dagli esseri umani (e utilizzate per produzioni agricole) per migliaia di anni diventeranno invivibili. Oggi la maggior parte della popolazione mondiale vive in regioni temperate, nelle quali la temperatura annuale si situa mediamente tra 11 e 15 gradi centigradi. Un numero più ristretto di persone abita invece in regioni equatoriali o tropicali, nelle quali la media è decisamente più alta: tra i 20 e i 25 gradi.

Il riscaldamento globale potrebbe raggiungere i 7 gradi centigradi

secondo uno studio francese © Uriel Sinai/Getty Images)

A rischio soprattutto le aree più povere del mondo

Ebbene, nel primo caso le temperature potrebbero raggiungere i 20 gradi in media, ovvero l’equivalente attuale dell’Africa settentrionale. Mentre chi abita in zone già calde, il valore medio potrebbe raggiungere i 29 gradi. Condizioni estreme, che oggi si registrano soltanto nello 0,8 per cento della superficie terrestre, ma che potrebbero essere la realtà, di qui a 50 anni, per il 19 per cento del Pianeta.

Infine, lo studio aggiunge che le zone più colpite saranno le più povere del mondo. In particolare l’India, la Nigeria, il Pakistan, l’Indonesia e il Sudan. Nei quali già oggi vivono quasi due miliardi di persone.

fonte: www.lifegate.it

#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria