Sottolineando questo contesto, il gigante della consulenza PwC ha annunciato che da quest’anno sostituirà il suo vecchio Low Carbon Economy Index con il nuovo Net Zero Economy Index, concentrato sulle emissioni nocive del settore energia. Come dire: gli approcci troppo graduali non bastano più, bisogna guardare oltre.

Nonostante il previsto calo delle emissioni globali dovuto alla pandemia, infatti, il 2020 è ancora destinato a essere un altro anno da record per l’aumento della temperatura media globale.

Lo spostamento dell’accento, almeno a livello narrativo, dalla riduzione delle emissioni a un loro azzeramento netto, vuole essere da parte di PwC un riconoscimento più esplicito dell’obiettivo finale che le imprese e la società nel suo insieme devono raggiungere, e della crescente attenzione che imprese, governi e investitori stanno affermando di porre verso lo zero netto delle emissioni.

Gli anni ‘20 saranno fondamentali per determinare se riusciremo a piegare la curva delle emissioni abbastanza velocemente, indica PwC nel suo rapporto Net Zero Economy Index 2020: The Pivotal Decade.

“Abbiamo poco più di due cicli economici per trasformare ogni settore dell’economia mondiale e dimezzare le emissioni globali. In parole povere, siamo nel decennio cruciale”, ha detto Celine Herweijer, partner di PwC nel regno Unito e responsabile della società per i cambiamenti climatici globali, in una nota.

Sebbene la risposta globale alla pandemia abbia portato a un brusco calo delle emissioni globali nel 2020, i dati mostrano un rapido rimbalzo delle emissioni con l’apertura delle economie e delle società. Un ritorno alle emissioni “business as usual” dopo la pandemia, tuttavia, non è un’opzione possibile, dice PwC nel suo rapporto.

Il raggiungimento del necessario tasso di decarbonizzazione globale dell’11,7% all’anno in questo decennio richiederà la trasformazione di ogni settore dell’economia globale, un’innovazione senza precedenti e una leadership responsabile, secondo la società. Per mantenere il riscaldamento a 2°C sarebbe necessario, comunque, un tasso di decarbonizzazione del 7,7% l’anno – mai raggiunto finora.

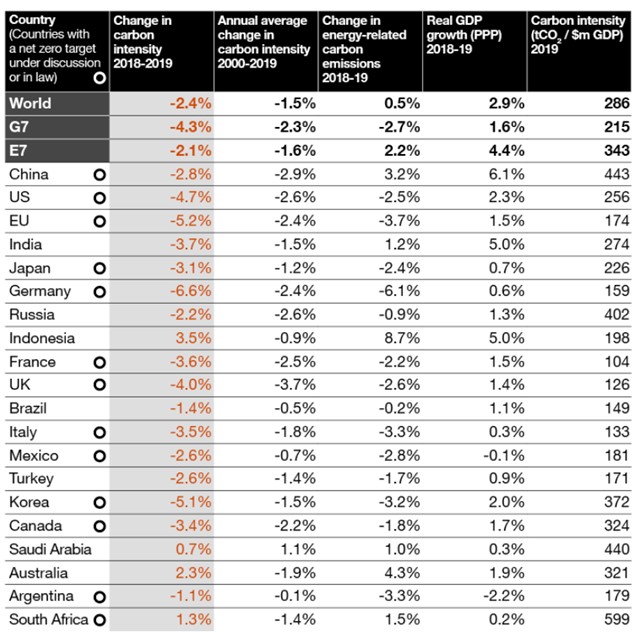

Il Pil globale è cresciuto del 2,9% l’anno scorso, con i tassi di espansione più elevati in Cina, India e Indonesia. Queste economie emergenti, assieme alla crescita economica, hanno registrato però anche alcuni dei più alti tassi di crescita delle emissioni legate all’energia, dice PwC.

Se da un lato è necessario che le economie sviluppate, che hanno contribuito maggiormente alle emissioni storiche, intraprendano azioni più incisive, dall’altro è chiaro che le economie emergenti svolgono un ruolo critico nella transizione energetica, nota PwC. I progressi nel disaccoppiare la crescita delle emissioni dalla crescita economica sono rimasti troppo lenti, ha aggiunto.

Nonostante lo sviluppo delle energie rinnovabili, i combustibili fossili continuano a dominare a livello aggregato. Il 57% dell’aumento globale dei consumi energetici è stato soddisfatto solo dal gas naturale e dal petrolio, entrambi in costante crescita rispetto all’anno precedente, nota la società di consulenza.

L’analisi di PwC indica che il consumo di carbone è diminuito per la prima volta dal 2016, in gran parte a causa del passaggio dal carbone al gas nei paesi dell’OCSE. Tuttavia, ciò è stato parzialmente compensato da un’espansione del carbone in Cina e in India, che insieme hanno rappresentato il 64% del consumo globale di carbone. Nonostante i tassi di crescita record del fotovoltaico (23,8%) e dell’eolico (12,1%), le energie rinnovabili hanno rappresentato solo l’11% del consumo globale di energia l’anno scorso.

Spetterà ai paesi che hanno contribuito maggiormente alle emissioni storiche decarbonizzarsi più velocemente e incisivamente; e alle economie emergenti con emissioni in rapido aumento di cogliere le opportunità di transizione con la massima rapidità possibile dal punto di vista economico e tecnologico, secondo PwC.

L’Indice Net Zero Economy di PwC traccia il tasso di transizione dell’economia in ciascuna delle economie del G20 attraverso le emissioni di CO2 legate all’energia.

All’interno del G20, Germania, Corea, Stati Uniti e Regno Unito hanno raggiunto i più alti tassi di riduzione delle emissioni rispetto alla loro crescita economica. L’Italia si ritrova più o meno a metà classifica, con un tasso di decarbonizzazione del 3,5%, inferiore alla media del G7, che è pari al 4,3%.

Tuttavia, tutti questi tassi di decarbonizzazione sono molto inferiori a quelli necessari per limitare il riscaldamento a 1,5°C, fa notare PwC. Anche il tasso della Germania dovrebbe quasi raddoppiare per essere coerente con una traiettoria verso gli 1,5°C. All’altra estremità, il Sudafrica e l’Indonesia hanno registrato un aumento dell’intensità di carbonio per il secondo anno consecutivo.

In altre parole, anche i paesi con il più alto tasso di cambiamento nel 2019 devono raddoppiare i loro sforzi rispetto agli attuali tassi di decarbonizzazione, mentre quelli con il tasso di miglioramento più lento potrebbero dover accelerare di 10 volte.

Il 2020 doveva essere un anno ambizioso per il clima, con una cruciale riunione COP26 nel Regno Unito, in programma per accelerare la “corsa verso lo zero netto”. Ma la crisi da Covid-19 ha messo i bastoni fra le ruote anche a quella che poteva essere una nuova pietra miliare politica per le sorti del clima. La riunione è stata spostata al novembre 2021

Ma non tutto il male, forse, viene per nuocere. La crisi è servita da duro monito circa la fragilità dei sistemi su cui sono costruite le nostre economie e società, ed ha esposto le nostre vulnerabilità non solo alle pandemie globali, ma anche ad altri shock sistemici globali, tra cui, appunto, il cambiamento climatico, secondo PwC.

L’azione per il clima riuscirà ad emergere con maggiore forza dalla crisi?

Secondo la società, in risposta agli eventi del 2020, si è assistito a un’accelerazione dell’azione sul clima nel settore pubblico e privato. Molti paesi si sono fatti avanti con obiettivi più coraggiosi e si sono impegnati a fare del clima e dell’ambiente i pilastri dei loro pacchetti di stimolo contro il COVID-19.

Con il nuovo presidente Usa Joe Biden in carica, Stati Uniti, Cina, Ue, Giappone e Corea del Sud – che rappresentano due terzi dell’economia mondiale e oltre il 50% delle emissioni globali di gas serra – si sono impegnati allo zero emissioni entro la metà del secolo, o entro il 2060 nel caso della Cina. Centinaia di aziende globali si sono prefissate obiettivi analoghi.

Se questo decennio deve essere cruciale per il cambiamento climatico, dagli obiettivi bisogna passare all’azione, e rapidamente, indica PwC. I governi devono trasformare le proprie aspirazioni in chiare tabelle di marcia, con strumenti abilitanti che consentano di realizzare un cambiamento strutturale in tutti i settori dell’economia. Le pressioni per agire cresceranno. Le imprese dovranno reagire rapidamente, trasformando le loro strategie, le operazioni e le catene di fornitura il più presto possibile, e gli investitori dovranno incorporare lo zero netto nella loro gestione del rischio e nell’allocazione del portafoglio.

Il livello di azione collettiva che emergerà all’inizio di questo decennio determinerà se gli anni ’20 segneranno il punto di svolta sulla strada verso lo zero netto, ha concluso PwC.

fonte: www.qualenergia.it

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria