Agricoltura sostenibile ed economia circolare. Così il titolo del paragrafo sulla transizione ecologica dedicato a due elementi chiave della decarbonizzazione del Paese – insieme a energia, edilizia e trasporti. Sono 5,3 i miliardi complessivi stanziati (o 5,46 in un’altra tabella recuperata dall’autore). Quasi un miliardo in meno di quanto previsto nel piano Conte. Un bruttissimo segnale del governo, che dimostra di non aver capito le potenzialità della transizione circolare, di avere una visione passatista del concetto e di volersi concentrare semplicemente sui processi di smaltimento e riciclo dei rifiuti. Nessuna vera visione per una transizione circolare davvero ambiziosa, per la quale a conti fatti saranno investiti 2,1 miliardi di euro, di cui 1,5 nell’azione “Verso le città circolari: miglioramento della gestione di rifiuti”. Certo non siamo ancora di fronte ad un documento ufficiale del governo, ma le bozze ottenute da Materia Rinnovabile sono considerate documenti attendibili.Non mancano certo le conferme importanti su temi centrali, come gli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti. Il piano conferma la semplificazione dell’iter autorizzativo per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti attraverso un maggior ricorso alle autocertificazioni e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti anche attraverso il ricorso ai poteri sostitutivi (intervento sull’art. 237 e ss. Del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152). Contestualmente è prevista l’introduzione in via normativa di adeguate incentivazioni e/o compensazioni per le popolazioni e gli enti locali interessati. Rimane anche il piano isole verdi, per puntare ad un uso più intelligente delle risorse in ambienti circoscritti come le piccole isole. Ma nell’insieme non si può dire che la bozza Draghi sia illuminante. Cosa risponderà il Parlamento in proposito, specie partiti come PD e M5S, che si sono fatti alfieri della transizione ecologica?

Progetti “faro” dell’economia circolare: pochi e tradizionali

Il faro è più che altro una torcia mezza scarica. 600 milioni di euro per innovare semplicemente il riciclo in alcuni settori a forte valore aggiunto, con target di riciclo specifici: carta e cartone, 85%; metalli ferrosi, 80%; alluminio, 60%; vetro, 75%; plastica, 55%; legno, 30%. L’Italia ad oggi è ancora lontana dal raggiungimento di questi target, ad esempio più del 50% dei rifiuti plastici viene raccolto come Rifiuti Plastici Misti e quindi non recuperato ma utilizzato per il recupero energetico o inviato in discarica. In questo contesto, la misura intende potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento/riciclo contribuendo al raggiungimento dei seguenti target di: 55% di riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 85% di riciclo nell’industria della carta e del cartone; 65% di riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, “Plastic Hubs”); 100% recupero nel settore tessile tramite “Textile Hubs”.

Nulla sul tema eco-design, innovazione dei servizi di sharing, promozione di studi sui Prodotti-come-servizio (PaaS), niente ricerca su blockchain e digitale in ottica circular (e non c’è traccia nemmeno nella sezione sul digitale).

La grande innovazione secondo Draghi? Monitoraggio su tutto il territorio nazionale che consentirà di affrontare tematiche di “scarichi illegali” attraverso l’impiego di satelliti, droni e tecnologie di Intelligenza Artificiale. Che rimane importantissimo nell’Italia delle ecomafie, ma che conferma come al Mite e al Mise farebbero meglio a studiare cosa fanno paesi come Olanda o Francia sulla questione. Un’occasione per fare innovazione decisamente persa.

Cultura circolare

Sebbene le cifre non siano sconvolgenti, nel PNRR Draghi sono state allocate risorse per stimolare il mondo della cultura e della comunicazione sui temi della transizione ecologica. 160 milioni saranno erogati per “lo sviluppo della capacità degli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, mentre sarà resa obbligatoria l’adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali (questo sì un principio di economia circolare) al fine di migliorarne l'impronta ecologica attraverso l'inclusione di criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici dedicati, finanziati, promossi o organizzati da pubblica autorità. Questo dovrebbe accelerare la diffusione di tecnologie/prodotti più sostenibili e supporterà l’evoluzione del modello operativo degli operatori di mercato. Infine, altri 30 milioni dovrebbero essere allocati alla voce Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali.

Energia rinnovabile?

“Senza un cambio di rotta, il piano italiano è lontano dal potersi definire verde”, sono le parole di Luca Bergamaschi, co-fondatore del think tank ECCO. “Manca una strategia per le rinnovabili. La nuova capacità rinnovabile oggetto del Piano (4200MW) equivale solamente a quella necessaria per coprire meno di un anno di crescita per rimanere in linea con gli obiettivi europei”.

L’efficienza energetica subisce il taglio principale rispetto al piano del Governo Conte 2, con circa 7 miliardi di euro in meno (considerando anche le risorse addizionali nazionali del Fondo Complementare), che si scarica sul bonus per la ristrutturazione degli edifici e l’edilizia pubblica. Il nuovo PNRR rispetto alle circa 32.000 scuole nazionali del PNRR Conte2, identifica risorse per soli 195 edifici.

Non finiscono le notizie poco soddisfacenti. Limitato il sostegno alla rivoluzione elettrica della mobilità su gomma, con solo 0,75 miliardi per le ricariche (ma arriva lo sblocco per la semplificazione dell’installazione e controlli sulle tariffe di erogazione). Certo i tedeschi alla stessa voce hanno allocato 5 miliardi. Tante risorse invece per biometano e biocombustibili, che assorbono il 30% degli stanziamenti per le rinnovabili.

Bene sulle risorse in dotazione per l’autoproduzione da impianti decentrati per 2,2 miliardi e per le smart grid, con 3,6 miliardi. Ridotte invece le risorse per lo sviluppo industriale delle rinnovabili e gli accumuli, per i quali viene identificato 1 miliardo per rinnovabili e batterie nella voce “per la leadership industriale internazionale e di ricerca”.

Ingenti le risorse sull’alta velocità (24,97 miliardi ) mentre solo 1,73 miliardi per le linee regionali provenienti dal fondo complementare, che si aggiungono al budget di 8,58 miliardi, rispetto ai 7,55 miliardi della precedente versione, indirizzati prevalentemente al trasporto pubblico di massa (3,52 miliardi) ed al rinnovo di flotte treni, navi e bus. Il piano avrebbe dovuto escludere il gas naturale, ma metà della flotta nuova non sarà elettrica.

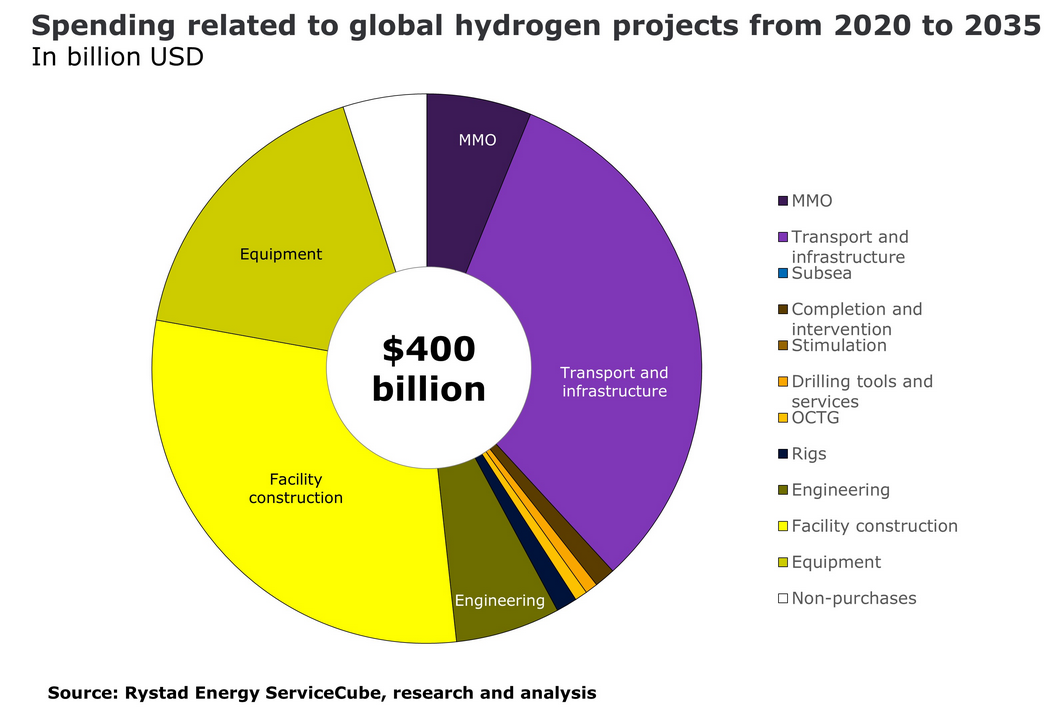

Ambiguo il piano per l'idrogeno. Scompare dal testo e dalle schede di budget il termine 'verde' aprendo la possibilità di accedere alle risorse anche per idrogeno blu o grigio legato alla filiera fossile. Il piano del Governo Conte 2 aveva chiaramente limitato l'accesso alle risorse al solo idrogeno verde. Non è ancora chiaro se Eni avrà i sui 2 miliardi per l’impianto CCS di Ravenna.

fonte: www.renewablematter.eu

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Blogger

=> Seguici su Facebook