Foto di Riccardo Troisi

Niente di questo mondo ci risulta indifferente, a cura di Daniela Padoan (304 pagine, Interno4 Edizioni), è il risultato del lavoro svolto nel corso di più di un anno dall’associazione milanese Laudato si’. Questo libro esce a cinque anni esatti dalla divulgazione di quell’importantissimo documento. Il titolo è tratto da una frase dell’enciclica di papa Francesco a cui l’associazione si ispira.

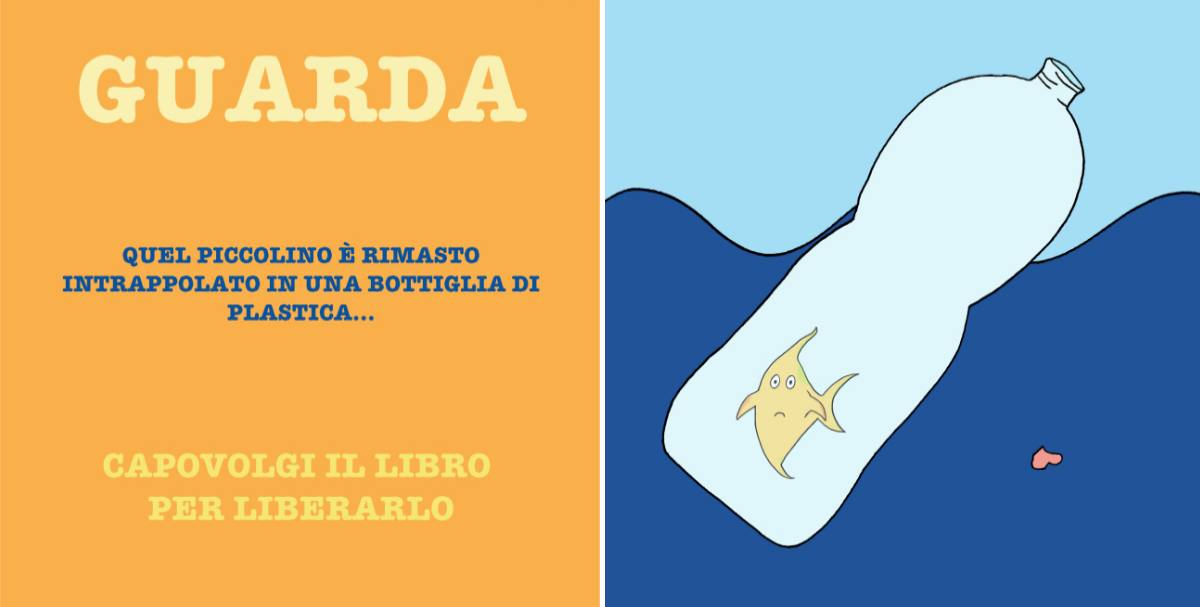

In quell’enciclica, come nel lavoro dell’associazione, il tema dei rifiuti o, meglio, degli scarti, occupa un posto centrale. Da un lato gli scarti materiali, che sono il risultato di un approccio alla produzione che si estrinseca in una economia lineare: prelievo di risorse vergini, sia rinnovabili che non rinnovabili, dall’ambiente; loro trasformazione in beni di consumo o mezzi di produzione; generazione di scarti sia nel corso della produzione che a conclusione del ciclo di consumo, per “riconsegnarli” all’ambiente in forme e con modalità che non ne consentono né l’inserimento in un nuovo ciclo produttivo (riciclo) né l’inclusione in un nuovo ciclo biologico senza pregiudicare l’equilibrio degli ecosistemi.

Il degrado ambientale e l’inquinamento sempre meno sostenibile sono la conseguenza diretta dell’economia lineare, a cui Francesco contrappone – ma ormai, a livello di enunciazione, sono tutti d’accordo, tranne poi non prendere alcun impegno pratico per tradurla in realtà – i principi di un’economia circolare, che riduca drasticamente i prelievi di risorse vergini ed elimini gli scarti, perché, come fa la natura con i suoi cicli vitali, alimenta ogni nuovo processo produttivo con i residui di quelli precedenti.

La produzione di scarti non si limita alla dimensione materiale dei processi produttivi, ma investe anche i rapporti sociali: chi si abitua a sbarazzarsi delle cose che non gli servono più senza preoccuparsi di accompagnarle verso processi che ne consentano la rigenerazione finisce per adottare lo stesso comportamento verso gli esseri umani, sia in campo economico che nelle relazioni e persino nelle amicizie più strette.

Coloro che non ci servono più, o che non sono più di alcuna utilità pratica, sia come produttori che come consumatori, per il funzionamento del sistema economico sono anch’essi scarti: “rifiuti umani”, residui sociali, ingombri di cui sbarazzarsi nel più breve tempo possibile e al più basso costo possibile, in quelle discariche dell’umanità che sono le tante forme di emarginazione a cui vengono condannate persone, comunità o intere popolazioni considerate superflue.

Tra questi due processi il legame è strettissimo: a pagare maggiormente i costi del degrado dell’ambiente sono coloro che l’economia lineare ha messo ai margini dei suoi processi.

Ho deciso di recensire questo libro, nonostante abbia contribuito alla sua stesura insieme a decine di altri co-autori, perché lo ritengo uno strumento di grande utilità per il lavoro di divulgazione in cui è impegnata l’associazione di cui faccio parte: in esso si abbozzano alcune risposte (le più importanti) non solo ai grandi problemi della nostra epoca, ma anche a molti altri, di apparente minore importanza, con cui i primi si intersecano.

Senza questo intreccio tra il grande e il piccolo, tra l’alto e il basso, tra il fondamentale e il minuto, non si costruisce una prassi, cioè non si ritrova il bandolo di ciò che veramente conta né si riesce a risalire da ciò che è alla nostra portata (il locale) a ciò che riguarda tutti: il globale.

Questa convinzione mi viene dalla consapevolezza – che credo di condividere con tutti i co-autori di questo testo – che la strada verso questo modo di rapportarsi al nostro tempo è già stata aperta dall’enciclica Laudato sì di papa Francesco, che ne ha focalizzato i principi portanti e che fa da sottofondo a tutti i paragrafi in cui si articola il libro.

Si tratta, per riportare a una formulazione semplice un ragionamento ricco di articolazioni, di profondità e di spessore, di due assunti di fondo tra loro strettamente connessi.

Foto di Riccardo Troisi

Il primo asserisce che a subire maggiormente i danni del degrado dell’ambiente sono i poveri della Terra: nel duplice risvolto di classi, gruppi e individui che si trovano al fondo della piramide sociale in ogni paese e di abitanti dei paesi segnati per sempre dalla dominazione coloniale nei confronti di chi di questa ha in vario modo tratto beneficio o lo trae tuttora.

I primi, relegati nei quartieri e nelle zone più inquinate e meno fornite di servizi pubblici delle città; tutti gli altri negli slum delle metropoli di paesi mai veramente usciti dalla sostanza di una condizione coloniale, in territori devastati e impoveriti dal saccheggio delle loro risorse e dagli effetti dei cambiamenti climatici ormai in corso da tempo.

In termini “geopolitici” sono da un alto gli abitanti dei paesi industrializzati o emergenti e dall’altro quelli di territori e nazioni che non si possono più chiamare né “sottosviluppati”, né “in via di sviluppo”, perché è ormai appurato che la loro storia coloniale e post-coloniale li ha in realtà condannati all’esclusione crescente e permanente dai benefici che abitanti di altre nazioni possono aver tratto da ciò che ha accompagnato per alcuni secoli la “civiltà industriale” e il dominio coloniale.

Di fatto, però, ogni paese del pianeta ha ormai al suo interno – per ricorrere a un’espressione ormai in disuso – il suo “Terzo Mondo”, così come in ogni paese c’è chi beneficia dei tanti processi di esclusione dei più.

Sono dunque i poveri della Terra, in questa duplice accezione, che hanno un vitale interesse a salvare l’ambiente per salvare se stessi. Non c’è per loro prospettiva di emancipazione se non facendo propri gli obiettivi di una radicale conversione ecologica – un’espressione introdotta da Alex Langer oltre 25 anni fa, ripresa con convinzione da questa enciclica – di tutto l’assetto sociale ed economico in cui è ormai immersa l’intera specie umana. Giustizia sociale e giustizia ambientale, rispetto di tutta la vita sulla Terra e salvaguardia dei diritti fondamentali di ogni essere umano non possono procedere disgiunti: sono la stessa cosa.

Questo ci introduce al secondo assunto fondamentale che attraversa l’enciclica e che, come il primo, è un filo conduttore di tutta l’articolazione dei temi sviluppati in questo testo: la Terra, il pianeta su cui e dei cui frutti viviamo, il “creato” – per usare il termine a cui fa principalmente riferimento l’enciclica – non ci appartiene, siamo noi che apparteniamo alla Terra.

Alla sua salvaguardia è indissolubilmente legato il destino della nostra specie, ma anche quello di ciascun individuo, come quello di tutto il vivente – di ogni essere animale o vegetale, anche il più apparentemente insignificante, come sottolinea papa Francesco – ciascuno dei quali ha una propria dignità, che deve essere rispettata anche quando decidiamo di potercene o dovercene servire.

Viene così sanzionata la fine di una visione antropocentrica che dagli esordi delle civiltà e con poche eccezioni – molte delle quali ancora vive tra le popolazioni native meno toccate da influenze “civilizzatrici” di matrice occidentale – ci ha condotti fino all’epoca attuale.

Molti le attribuiscono ormai la denominazione di antropocene, perché è la stessa struttura geologica del pianeta, oltre alla corsa all’estinzione di decine di migliaia di specie viventi, a risultare ormai fondamentalmente determinate dall’intervento umano.

Foto di Riccardo Troisi

Si tratta di una strada senza sbocchi, che negli ultimi decenni ha subito un’accelerazione che ci ha già sospinti sull’orlo di un baratro da cui potrebbe non esserci più ritorno e che l’enciclica, come nessun altro documento politico al mondo, denuncia con la determinazione di un anatema. Guai a non invertire rotta! Ma come?

Questo “come”, a cui questo libro non pretende certo di dare risposte definitive, ha spinto a costituire e a tenere in vita da ormai cinque anni un’associazione che prende il nome dall’enciclica e da molti più anni, chi individualmente e chi in altre aggregazioni, a dar vita a un processo di elaborazione condivisa: aprendolo ai contributi di un arco molto vario di approcci sia culturali o politici – ma non partitici – sia di “buone pratiche”, fino a sviluppare, per punti e sottopunti, un documento che ha lo scopo di aiutare i lettori a chiarirsi sulla posizione da prendere nei confronti dei tanti problemi trattati.

Molti di noi nel corso di questo percorso hanno potuto verificare come lo sforzo di collegare con un filo rosso i vari problemi su cui venivamo chiamati a pronunciarci nel corso di dibattiti o confronti – prima svolti in presenza, poi, negli ultimi mesi, solo on line – abbia facilitato enormemente il nostro lavoro di divulgazione, la capacità di capire e farsi capire. Soprattutto se con il termine divulgazione non intendiamo la banalizzazione di una questione, ma lo sforzo per portare allo scoperto il modo in cui questioni tecniche o argomenti anche complessi si intersecano con le esperienze della vita quotidiana a cui tutti possono fare riferimento. Basta guarda all’insieme dei capitoli, ciascuno dei quali si articola in 15-20 paragrafi, per rendersi conto della complessità di questo lavoro.

Da oggi e fino al 28 maggio, Niente di questo mondo ci risulta indifferente, a cura di Daniela Padoan (304 pagine, Interno4 Edizioni) è in vendita promozionale, in formato e-book, al prezzo di soli 4,45 euro. Dal 28, in formato cartaceo, costerà tre volte tanto. Chi è interessato può affrettarsi a ordinarlo e scaricarlo su Ibs, Feltrinelli, Mondadori e Amazon