L’Economia Circolare e l’Industria 4.0 sono tra i temi più trattati degli ultimi anni ed una loro implementazione simultanea costituirà la sfida e l’opportunità del prossimo futuro. Risulta, quindi, fondamentale valutare l’evoluzione nel tempo dei legami tra queste due tematiche e capire se esistono tecnologie dell’Industria 4.0 che favoriscono maggiormente la creazione di economie circolari e, in caso affermativo, stabilire quali sono.

Ma cosa si intende per Economia Circolare ed Industria 4.0?

L’Economia Circolare è un modello economico e produttivo che si basa sulla riduzione al minimo del consumo di risorse finite grazie ad una progettazione intelligente di materiali, prodotti e sistemi. Si vuole sostituire il modello lineare “sfruttare-produrre-gettare” con quello a ciclo chiuso che consiste nel “produrre-utilizzare-riciclare-riprodurre-riutilizzare”. Si tratta, pertanto, di un sistema in grado di autorigenerarsi trasformando in risorsa tutto ciò che ordinariamente è considerato un rifiuto.

Per Industria 4.0 si intende la digitalizzazione delle imprese per migliorare la qualità produttiva, l’efficienza degli impianti e le condizioni di lavoro. Secondo uno studio del Boston Consulting Group l’Industria 4.0 è caratterizzata da nove tecnologie abilitanti, ognuna delle quali in grado di portare contributo sostanziale per la creazione della Smart Factory. Di seguito sono elencate le tecnologie e le loro caratteristiche principali:

Internet of Things: rete di comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e macchine tramite cui si possono raccogliere grandi quantità di dati al fine di analizzarli e migliorare l’intera catena produttiva;

Cloud Computing: data center che permette all’utilizzatore di disporre in modo sicuro dei dati di cui ha bisogno anche all’esterno dell’azienda;

Realtà Aumentata con Intelligenza Artificiale: tecnologia che consente di aggiungere elementi virtuali a una cornice del mondo reale ed espandere in tal modo il proprio potenziale visivo. Grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale, la Realtà Aumentata è in grado di migliorare il proprio output in termini di efficienza e accuratezza;

Produzione Additiva: sistema di stampa 3D che consente la realizzazione di parti componenti, semilavorati o prodotti finiti, attraverso l’aggiunta di strati successivi di materiale e che permette un’accelerazione nello sviluppo di nuovi prodotti e, di conseguenza, una loro più rapida immissione sul mercato;

Integrazione orizzontale e verticale: la prima prevede l’integrazione dei processi produttivi, mentre la seconda il collegamento di tutti i livelli logici all’interno dell’organizzazione quali area Ricerca e Sviluppo, produzione, gestione del prodotto, controllo qualità, vendita e marketing, post vendita;

Cybersecurity: tecnologia perproteggere il sistema informatico aziendale da attacchi che possono portare alla perdita o compromissione di dati ed informazioni;

Robot autonomi: strumenti interconnessi e rapidamente programmabili che consentono di avere una produzione con maggiore flessibilità, qualità e sicurezza;

Simulazione:tecnologia chepermette di ricreare e testare oggetti reali in uno spazio virtuale in modo tale da ridurre costi e consumi energetici ed il cui esempio più interessante risulta essere il Digital Twin;

Big Data Analytics: sistemi che rendono possibile l’analisi di un’ampia quantità di dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi, contribuendo in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale grazie ad una diminuzione del consumo di energia, dello spreco di materiale e di emissioni.

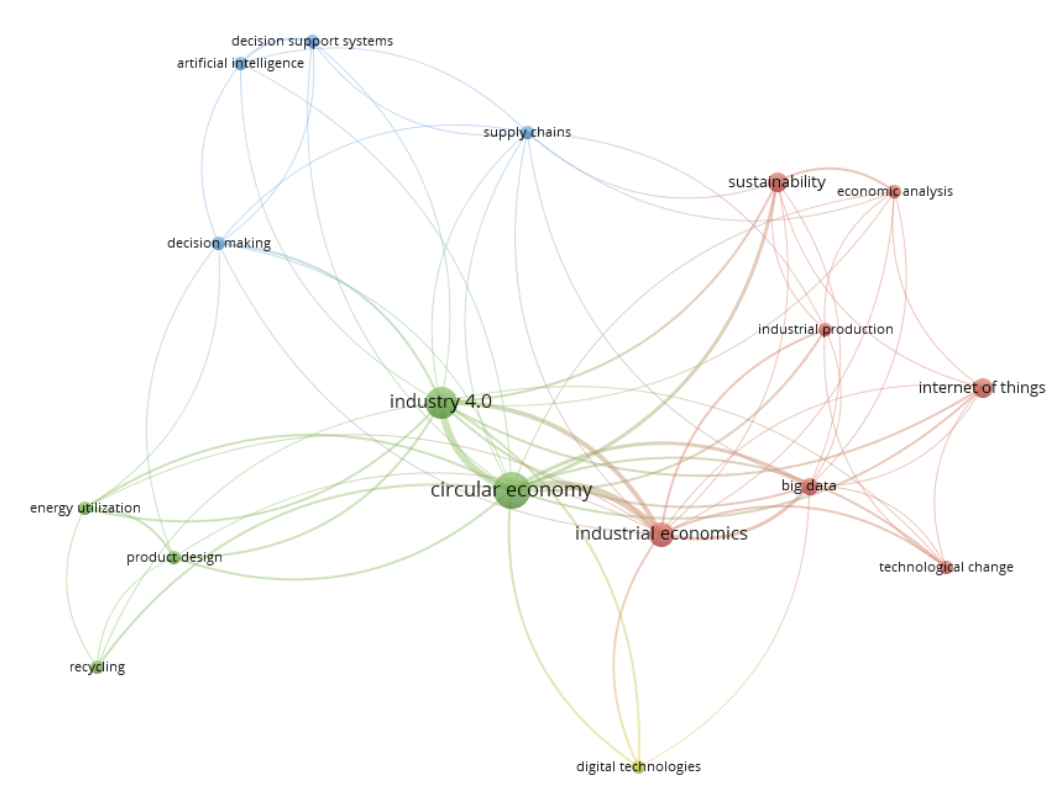

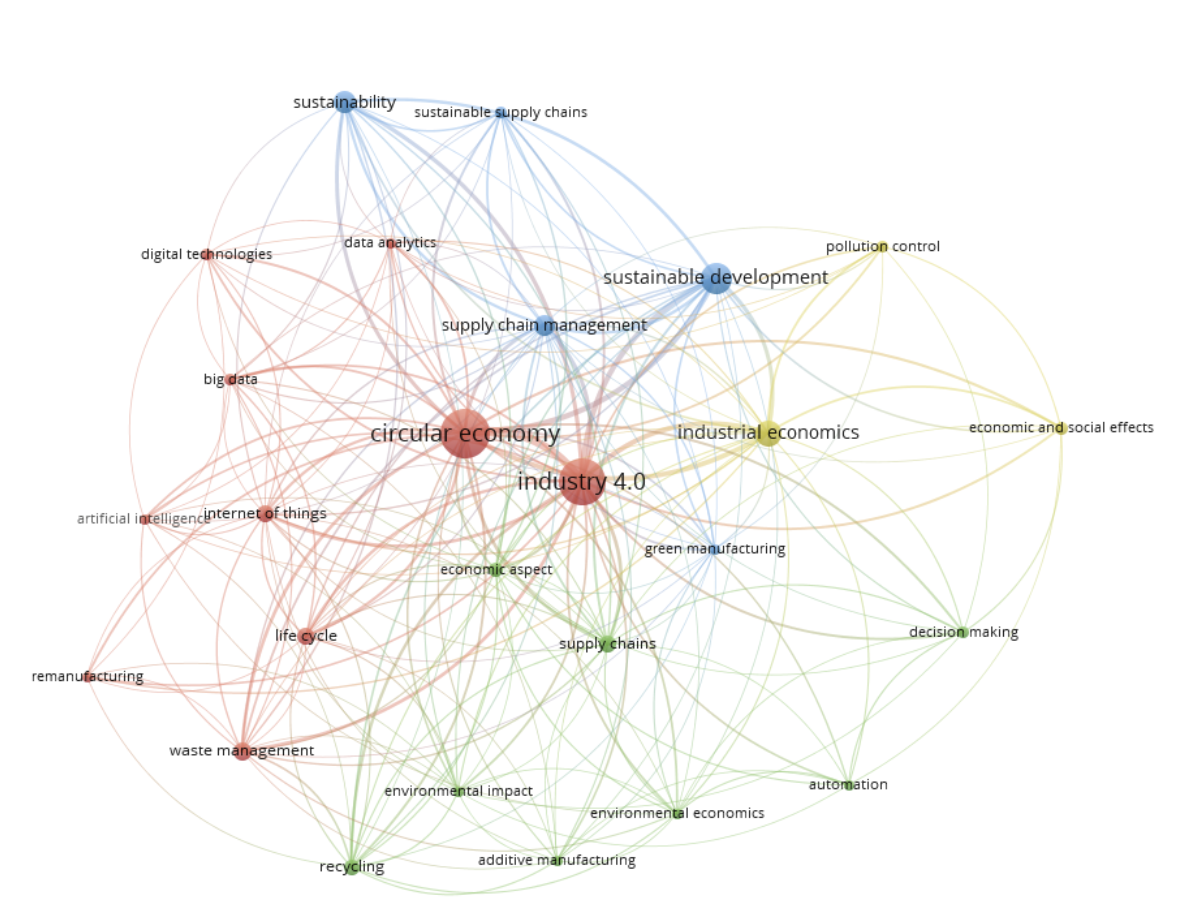

Per valutare le interconnessioni ed i trend relativi ai concetti di Economia Circolare ed Industria 4.0 è stato utilizzato uno strumento chiamato mappe di co-occorrenza relative ai periodi 2016-2018 e 2019-2021, realizzate facendo ricorso ai dati presenti in letteratura

(Figure 1 e 2).

Figura 1: Periodo 2016-2018: keyword co-occurrence bibliometric map

Figura 2: Periodo 2019-2021: keyword co-occurrence

La loro analisi evidenzia che negli ultimi anni cresce sempre più l’interesse verso la sostenibilità, in particolar modo per quanto riguarda l’aspetto ambientale. Inoltre, per la trasformazione da economia lineare ad Economia Circolare è fondamentale il management, che deve essere adeguatamente formato per poter diventare promotore del cambiamento.

Come favorire la creazione di economie circolari attraverso la digitalizzazione prevista dal nuovo paradigma Industria 4.0?

La ricerca mostra che tecnologie quali Internet of Things, Big Data Analytics e, recentemente, anche Produzione Additiva, in particolar modo combinata con l’Intelligenza Artificiale, sono da annoverare tra i principali abilitatori digitali di economie circolari.

Le tecnologie di Internet of Things sono utilizzate principalmente per estendere il ciclo di vita del prodotto ma si rivelano essere una buona soluzione anche per la gestione delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nella supply chain.

Le tecnologie di Big Data Analytics sono utili per impiegare in modo efficiente le risorse, per raccogliere o gestire dati relativi al ciclo di vita dei prodotti e per sviluppare nuovi modelli di business in ottica circolare.

L’Intelligenza Artificiale può contribuire all’implementazione dell’Economia Circolare nell’accelerare lo sviluppo di prodotti, di componenti e nella scelta di materiali sostenibili attraverso processi di progettazione assistiti che consentono prototipazione e test rapidi. Favorisce, inoltre, l’attuazione di modelli di business circolari.

La Produzione Additiva può incentivare l’Economia Circolare grazie al supporto che offre in termini di gestione del ciclo di vita dei prodotti, dei processi di riciclo e della digitalizzazione della produzione.

Ma è realmente possibile creare economie circolari con gli strumenti che l’Industria 4.0 offre? Siemens è un esempio di azienda che ha provato ad implementare il binomio Industria 4.0 ed Economia Circolare. Grazie, infatti, all’utilizzo di un software di Intelligenza Artificiale, connettendo tutte le varie parti della fabbrica, permette di predire con anticipo problemi ai macchinari in modo da evitare costosi periodi di inattività, allungare il loro ciclo di vita, migliorare l’utilizzo delle risorse e, quindi, il consumo energetico. Quando affiancato da Digital Twin delle macchine e processi produttivi, inoltre, questo approccio consente di testare virtualmente diversi possibili scenari, eliminando gli sprechi dovuti a simulazioni fisiche ed aumentando l’efficienza e l’affidabilità della lavorazione.

In conclusione, la ricerca fornisce uno spunto di riflessione per sottolineare il legame tra Economia Circolare ed Industria 4.0 e per far comprendere che la transizione verso l’Economia Circolare passa attraverso l’innovazione resa possibile dall’Industria 4.0. Le sue tecnologie, infatti, sono in grado di ottimizzare l’uso delle risorse, riducendo gli sprechi, semplificando i processi e rendendo sostenibile l’uso delle infrastrutture.

È necessario, quindi, connettere queste due tematiche per realizzare quelle che saranno le Smart Sustainable Factories in grado di portare un triplice vantaggio economico, ambientale e sociale. Una maggiore affermazione dell’Economia Circolare avrà un effetto pratico e concreto sulla società che risulterà dotata di un’economia moderna, efficiente e competitiva ad impatto climatico “zero”.

fonte: www.rinnovabili.it

La loro analisi evidenzia che negli ultimi anni cresce sempre più l’interesse verso la sostenibilità, in particolar modo per quanto riguarda l’aspetto ambientale. Inoltre, per la trasformazione da economia lineare ad Economia Circolare è fondamentale il management, che deve essere adeguatamente formato per poter diventare promotore del cambiamento.

Come favorire la creazione di economie circolari attraverso la digitalizzazione prevista dal nuovo paradigma Industria 4.0?

La ricerca mostra che tecnologie quali Internet of Things, Big Data Analytics e, recentemente, anche Produzione Additiva, in particolar modo combinata con l’Intelligenza Artificiale, sono da annoverare tra i principali abilitatori digitali di economie circolari.

Le tecnologie di Internet of Things sono utilizzate principalmente per estendere il ciclo di vita del prodotto ma si rivelano essere una buona soluzione anche per la gestione delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nella supply chain.

Le tecnologie di Big Data Analytics sono utili per impiegare in modo efficiente le risorse, per raccogliere o gestire dati relativi al ciclo di vita dei prodotti e per sviluppare nuovi modelli di business in ottica circolare.

L’Intelligenza Artificiale può contribuire all’implementazione dell’Economia Circolare nell’accelerare lo sviluppo di prodotti, di componenti e nella scelta di materiali sostenibili attraverso processi di progettazione assistiti che consentono prototipazione e test rapidi. Favorisce, inoltre, l’attuazione di modelli di business circolari.

La Produzione Additiva può incentivare l’Economia Circolare grazie al supporto che offre in termini di gestione del ciclo di vita dei prodotti, dei processi di riciclo e della digitalizzazione della produzione.

Ma è realmente possibile creare economie circolari con gli strumenti che l’Industria 4.0 offre? Siemens è un esempio di azienda che ha provato ad implementare il binomio Industria 4.0 ed Economia Circolare. Grazie, infatti, all’utilizzo di un software di Intelligenza Artificiale, connettendo tutte le varie parti della fabbrica, permette di predire con anticipo problemi ai macchinari in modo da evitare costosi periodi di inattività, allungare il loro ciclo di vita, migliorare l’utilizzo delle risorse e, quindi, il consumo energetico. Quando affiancato da Digital Twin delle macchine e processi produttivi, inoltre, questo approccio consente di testare virtualmente diversi possibili scenari, eliminando gli sprechi dovuti a simulazioni fisiche ed aumentando l’efficienza e l’affidabilità della lavorazione.

In conclusione, la ricerca fornisce uno spunto di riflessione per sottolineare il legame tra Economia Circolare ed Industria 4.0 e per far comprendere che la transizione verso l’Economia Circolare passa attraverso l’innovazione resa possibile dall’Industria 4.0. Le sue tecnologie, infatti, sono in grado di ottimizzare l’uso delle risorse, riducendo gli sprechi, semplificando i processi e rendendo sostenibile l’uso delle infrastrutture.

È necessario, quindi, connettere queste due tematiche per realizzare quelle che saranno le Smart Sustainable Factories in grado di portare un triplice vantaggio economico, ambientale e sociale. Una maggiore affermazione dell’Economia Circolare avrà un effetto pratico e concreto sulla società che risulterà dotata di un’economia moderna, efficiente e competitiva ad impatto climatico “zero”.

fonte: www.rinnovabili.it

#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)

=> Seguici su Blogger

https://rifiutizeroumbria.blogspot.com

=> Seguici su Facebook

=> Seguici su Facebook