La Corte segnala che i progressi fatti finora per aumentare la capacità produttiva di batterie al litio sono insufficienti. Il documento in sintesi.

L’accumulo energetico è un ingrediente essenziale per eliminare l’uso di carbone, petrolio e gas nei vari settori (produzione di elettricità, trasporti, riscaldamento): eppure, l’Europa è in ritardo nello sviluppare le soluzioni e tecnologie di storage, tanto da rischiare di compromettere i suoi obiettivi sulle risorse rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni inquinanti.

Questa la conclusione che si legge in un recente documento della Corte dei conti europea, EU support for energy storage (allegato in basso), che evidenzia alcuni punti critici della strategia messa in campo finora da Bruxelles.

Parlando di sistemi di accumulo, l’attenzione si concentra in modo particolare sulle batterie al litio destinate non solo ai veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in, ma anche alle applicazioni stazionarie per singoli edifici oppure a livello di rete tramite grandi installazioni di accumulatori.

Le batterie, infatti, possono sostenere la diffusione su vasta scala di una mobilità più pulita, a zero emissioni, oltre a garantire più sicurezza e continuità alla generazione di energia elettrica con gli impianti eolici e solari, il cui output è sempre condizionato dalle variabili ambientali (ventosità, irraggiamento).

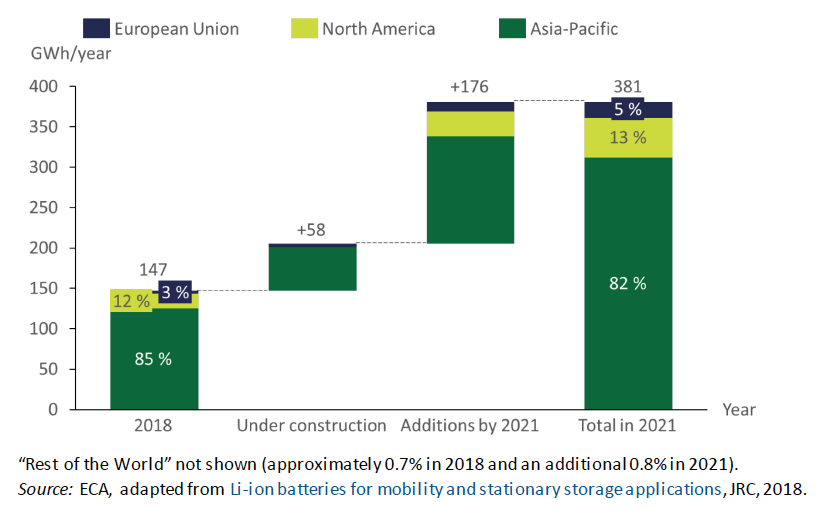

C’è un grafico nel documento che chiarisce bene quanto l’Europa stia annaspando, nonostante i ripetuti tentativi (vedi anche qui) di rilanciare investimenti multimiliardari per creare un’industria continentale delle batterie capace di contrastare, almeno in parte, la concorrenza asiatica.

Si vede, infatti, che nel previsto più che raddoppio della capacità produttiva mondiale di celle al litio al 2021, l’Europa aumenterà in piccolissima parte il suo contributo, passando da un 3% sul totale della produzione nel 2018 ad appena il 5% tre anni più tardi, al contrario dell’Asia che manterrà il suo primato assoluto, davanti agli Usa.

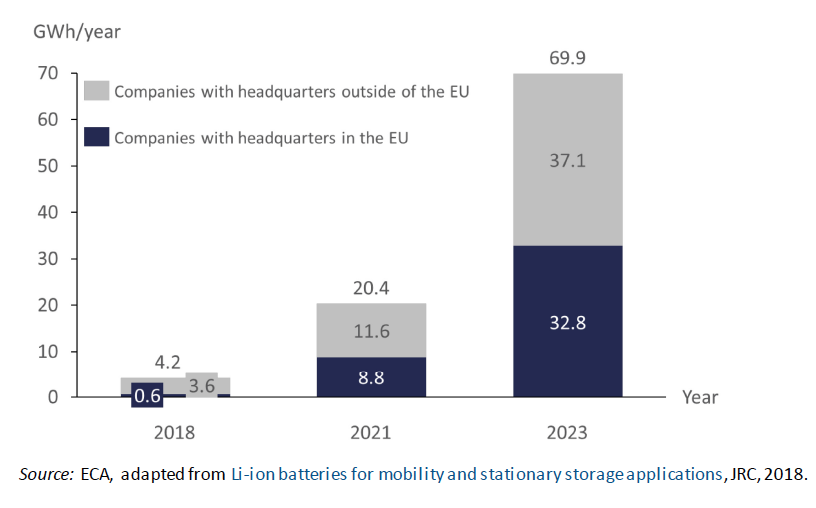

La Commissione europea aveva pensato di sbloccare la realizzazione di almeno 10-20 gigafactory di batterie entro il 2025 per complessivi 200 GWh di capacità/anno, con un investimento cumulativo nell’ordine di 20 miliardi di euro.

Tuttavia, evidenzia la Corte dei conti Ue, con ogni probabilità i numeri saranno intorno a 70 GWh di forza produttiva nel 2023, quindi ancora ben lontani dal traguardo fissato dalla Battery Alliance.

E di questi 70 GWh/anno, come riassume il grafico seguente, poco più di metà sarà in mano a compagnie con sede principale fuori dei confini europei: colossi asiatici o americani che avranno investito in alcuni stabilimenti nel nostro continente.

In definitiva, osserva la Corte dei conti europea, Bruxelles dovrà migliorare diversi aspetti della sua strategia per l’accumulo energetico: ad esempio, dovrà eliminare tutte le barriere tecnico-amministrative che ancora ostacolano la realizzazione di nuove infrastrutture per i carburanti alternativi (colonnine di ricarica, stazioni per l’idrogeno) e promuovere le riforme dei mercati elettrici in modo da valorizzare i servizi di rete offerti dagli accumuli (regolazione di frequenza, bilanciamento della domanda).

fonte: www.quelenergia.it