Visualizzazione post con etichetta #PiattaformeOffshore. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta #PiattaformeOffshore. Mostra tutti i post

Ecco il progetto AGNES, hub energetico per il Mare Adriatico

L ’obiettivo è riconvertire le piattaforme offshore al largo delle coste di Ravenna per creare un distretto marino integrato. Pianificate 65 turbine eoliche, un impianto fotovoltaico flottante da 100 MW e parco di elettrolizzatori in grado di produrre 4.000 tonnellate di idrogeno l’anno

L’obiettivo è piuttosto ambizioso: creare nel Mar Adriatico il primo distretto energetico verde integrato. E farlo mediante la riconversione di strutture del settore idrocarburi. Sì perché nel cuore del progetto Agnes ci sono soprattutto le tecnologie delle fonti rinnovabili, dall’eolico offshore, al fotovoltaico flottante, dalle batterie al litio per all’accumulo energetico agli elettrolizzatori per la riduzione di idrogeno.

Il futuro hub energetico verde dovrebbe sorgere a largo delle coste di Ravenna, in acque storicamente legate all’estrazione del gas, a seguito di una serie di passaggi essenziali (iter autorizzato, procedura di VIA, Decisione di investimento finale). Ma una volta a regime dovrebbe costituire un vero e proprio unicum nel panorama energetico italiano e mediterraneo.

Il progetto ha pianificato la realizzazione di almeno 620 MW di potenza rinnovabile in mare riconvertendo le ex piattaforme petrolifere. 520 MW proverranno da turbine offshore, costituendo una delle più grandi wind farm del Mediterraneo; il resto della capacità, da un parco di fotovoltaico flottante (100 MW). A ciò si aggiungerà anche una serie di elettrolizzatori, sia a terra che su piattaforme offshore, per la produzione di 4mila tonnellate di idrogeno l’anno. Un quantitativo sufficiente ad alimentare oltre 2mila autobus a fuel cell. Dulcis in fundo, 100 MWh di batterie a litio.

La presentazione del progetto come spiega Alberto Bernabini, CEO e fondatore di Qint’x e Agnes, avviene in un momento molto importante. “A fine gennaio abbiamo accettato il preventivo di connessione di Terna, impegnando la potenza necessaria sulla rete di trasmissione nazionale e presentato le istanze di autorizzazione unica e di concessione demaniale, sancendo così l’inizio ufficiale dell’iter di autorizzazione”, afferma Bernabini. “Questa è una tappa fondamentale di un percorso iniziato circa 3 anni fa con lo studio di fattibilità di un progetto molto complesso, ma anche molto importante per il rilancio di Ravenna come capitale italiana dell’energia”.

Non solo Ravenna. Il progetto Agnes è il primo passo di una strategia potenzialmente molto più ampia. “Attraverso la nostra divisione XSIGHT – proseguono Balestrino ed Anzalone – stiamo studiando analoghi progetti anche in Sicilia e in Sardegna che prevedono l’utilizzo della nostra tecnologia basata su fondazioni galleggianti per le turbine eoliche, oggetto anche di un recente accordo di collaborazione tra Saipem e il CNR“.

fonte: www.rinnovabili.it

L’obiettivo è piuttosto ambizioso: creare nel Mar Adriatico il primo distretto energetico verde integrato. E farlo mediante la riconversione di strutture del settore idrocarburi. Sì perché nel cuore del progetto Agnes ci sono soprattutto le tecnologie delle fonti rinnovabili, dall’eolico offshore, al fotovoltaico flottante, dalle batterie al litio per all’accumulo energetico agli elettrolizzatori per la riduzione di idrogeno.

Il futuro hub energetico verde dovrebbe sorgere a largo delle coste di Ravenna, in acque storicamente legate all’estrazione del gas, a seguito di una serie di passaggi essenziali (iter autorizzato, procedura di VIA, Decisione di investimento finale). Ma una volta a regime dovrebbe costituire un vero e proprio unicum nel panorama energetico italiano e mediterraneo.

Il progetto ha pianificato la realizzazione di almeno 620 MW di potenza rinnovabile in mare riconvertendo le ex piattaforme petrolifere. 520 MW proverranno da turbine offshore, costituendo una delle più grandi wind farm del Mediterraneo; il resto della capacità, da un parco di fotovoltaico flottante (100 MW). A ciò si aggiungerà anche una serie di elettrolizzatori, sia a terra che su piattaforme offshore, per la produzione di 4mila tonnellate di idrogeno l’anno. Un quantitativo sufficiente ad alimentare oltre 2mila autobus a fuel cell. Dulcis in fundo, 100 MWh di batterie a litio.

La presentazione del progetto come spiega Alberto Bernabini, CEO e fondatore di Qint’x e Agnes, avviene in un momento molto importante. “A fine gennaio abbiamo accettato il preventivo di connessione di Terna, impegnando la potenza necessaria sulla rete di trasmissione nazionale e presentato le istanze di autorizzazione unica e di concessione demaniale, sancendo così l’inizio ufficiale dell’iter di autorizzazione”, afferma Bernabini. “Questa è una tappa fondamentale di un percorso iniziato circa 3 anni fa con lo studio di fattibilità di un progetto molto complesso, ma anche molto importante per il rilancio di Ravenna come capitale italiana dell’energia”.

Non solo Ravenna. Il progetto Agnes è il primo passo di una strategia potenzialmente molto più ampia. “Attraverso la nostra divisione XSIGHT – proseguono Balestrino ed Anzalone – stiamo studiando analoghi progetti anche in Sicilia e in Sardegna che prevedono l’utilizzo della nostra tecnologia basata su fondazioni galleggianti per le turbine eoliche, oggetto anche di un recente accordo di collaborazione tra Saipem e il CNR“.

fonte: www.rinnovabili.it

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Labels:

#Adriatico,

#Agenas,

#Ambiente,

#FotovoltaicoGalleggiante,

#Idrogeno,

#Mare,

#PiattaformeOffshore,

#Ravenna,

#RiconversioneEcologica,

#TurbinaEolica

Energia marina: arriva l’impianto ibrido che cattura sole, vento e onde

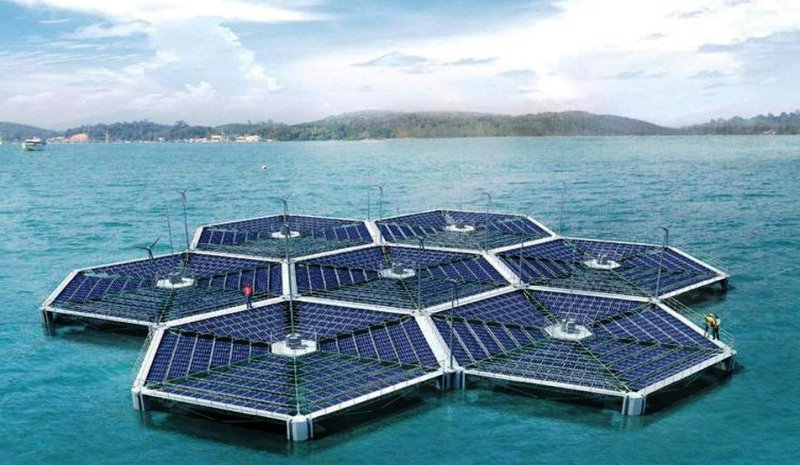

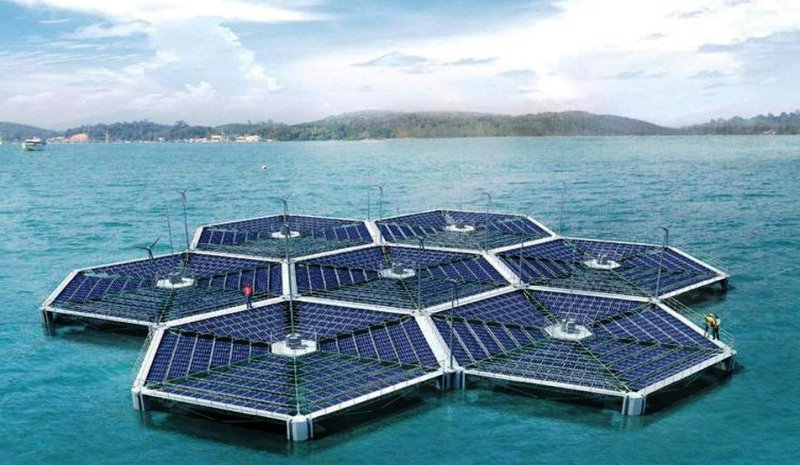

La startup tedesca Sinn Power ha realizzato la “prima piattaforma ibrida oceanica al mondo”, struttura galleggiante che combina fotovoltaico, micro-turbine eoliche e generatori di energia dal moto marino

Nuovo progetto per sfruttare tutte le potenzialità dell’energia marina con una sola installazione. L’idea appartiene a Sinn Power, giovane società tedesca creatrice di un’originale piattaforma marina galleggiante. La struttura, prima al mondo nel suo genere, permette di integrare in un unico corpo diverse tecnologie per la produzione energia offshore. Dai pannelli fotovoltaici a micro-turbine eoliche passando per le boe che catturano l’energia delle onde.

La nuova piattaforma ibrida dedicata all’energia marina ha alle spalle anni di ricerca e sviluppo. La Sinn Power è nata, infatti, nel 2015 come produttrice dei generatori elettrici da moto marino. Cinque anni dopo la società a pronta a fare un salto di qualità, proponendo la propria versione di centrale offshore multi-tecnologica.

La piattaforma in questione è un sistema modulare che può essere ampliato e personalizzato, sotto il profilo tecnologico, a seconda del caso. Questo significa che gli sviluppatori possono gestire con flessibilità la taglia e aggiungere turbine, boe o pannelli in base alle esigenze e alle caratteristiche del sito.

Nel complesso la struttura è progettata per essere robusta e resistente; è in grado di gestire onde alte fino a sei metri e i componenti elettrici hanno la certificazione IP68 (Protezione da immersioni permanenti in acqua fino a 3 m di profondità continua per un massimo di un’ora). Le boe galleggianti sono poste, inferiormente, ai quattro angoli della piattaforma dove possono muoversi liberamente in alto e in basso lungo delle aste, in risposta al movimento ondulatorio. Ciascuna, in condizioni ideali, può generare fino a 24 kW di potenza. La superficie superiore è destinata ai moduli fotovoltaici ma in ogni punto di giunzione è possibile installare una piccola turbina da 6 kWp.

“La modularità è stata un aspetto chiave fin da quando abbiamo iniziato a sviluppare tecnologie marittime”, spiega l’Ingegnere Philipp Sinn, CEO di SINN Power. “La piattaforma galleggiante può fornire energia marina rinnovabile alle località insulari e contribuire all’implementazione mondiale di parchi eolici offshore. Noi siamo i primi a offrire una soluzione che mixa onde, vento e fotovoltaico di piccole dimensioni, personalizzabile in base alle condizioni climatiche delle località e a prezzi competitivi rispetto ad altre tecnologie comprovate”.

La società afferma di essere “sul punto di commercializzare“ la sua piattaforma e che a partire da questa estate, offrirà ai produttori di moduli fv l’opportunità di dimostrare e testare i loro pannelli su una piattaforma galleggiante a Iraklio, in Grecia.

fonte: www.rinnovabili.it

#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Nuovo progetto per sfruttare tutte le potenzialità dell’energia marina con una sola installazione. L’idea appartiene a Sinn Power, giovane società tedesca creatrice di un’originale piattaforma marina galleggiante. La struttura, prima al mondo nel suo genere, permette di integrare in un unico corpo diverse tecnologie per la produzione energia offshore. Dai pannelli fotovoltaici a micro-turbine eoliche passando per le boe che catturano l’energia delle onde.

La nuova piattaforma ibrida dedicata all’energia marina ha alle spalle anni di ricerca e sviluppo. La Sinn Power è nata, infatti, nel 2015 come produttrice dei generatori elettrici da moto marino. Cinque anni dopo la società a pronta a fare un salto di qualità, proponendo la propria versione di centrale offshore multi-tecnologica.

La piattaforma in questione è un sistema modulare che può essere ampliato e personalizzato, sotto il profilo tecnologico, a seconda del caso. Questo significa che gli sviluppatori possono gestire con flessibilità la taglia e aggiungere turbine, boe o pannelli in base alle esigenze e alle caratteristiche del sito.

Nel complesso la struttura è progettata per essere robusta e resistente; è in grado di gestire onde alte fino a sei metri e i componenti elettrici hanno la certificazione IP68 (Protezione da immersioni permanenti in acqua fino a 3 m di profondità continua per un massimo di un’ora). Le boe galleggianti sono poste, inferiormente, ai quattro angoli della piattaforma dove possono muoversi liberamente in alto e in basso lungo delle aste, in risposta al movimento ondulatorio. Ciascuna, in condizioni ideali, può generare fino a 24 kW di potenza. La superficie superiore è destinata ai moduli fotovoltaici ma in ogni punto di giunzione è possibile installare una piccola turbina da 6 kWp.

“La modularità è stata un aspetto chiave fin da quando abbiamo iniziato a sviluppare tecnologie marittime”, spiega l’Ingegnere Philipp Sinn, CEO di SINN Power. “La piattaforma galleggiante può fornire energia marina rinnovabile alle località insulari e contribuire all’implementazione mondiale di parchi eolici offshore. Noi siamo i primi a offrire una soluzione che mixa onde, vento e fotovoltaico di piccole dimensioni, personalizzabile in base alle condizioni climatiche delle località e a prezzi competitivi rispetto ad altre tecnologie comprovate”.

La società afferma di essere “sul punto di commercializzare“ la sua piattaforma e che a partire da questa estate, offrirà ai produttori di moduli fv l’opportunità di dimostrare e testare i loro pannelli su una piattaforma galleggiante a Iraklio, in Grecia.

fonte: www.rinnovabili.it

#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Il solare galleggiante può avere successo anche in mare?

Rischi e vantaggi di una soluzione ancora allo stadio sperimentale. Mentre il fotovoltaico sui laghi sta partendo.

Gli impianti offshore potrebbero diventare una nuova frontiera del fotovoltaico, ma per ora ci sono così tante incognite su questa tecnologia, che è molto incerto prevedere se il solare “marino” avrà successo.

Questo, in sintesi, il giudizio di Molly Cox, analista di Wood Mackenzie Power & Renewables, citato da un breve articolo di approfondimento di GTM Research sul fotovoltaico galleggiante.

Intanto il floating PV sta iniziando a decollare per quanto riguarda le applicazioni sugli specchi d’acqua interni, come laghi e bacini idroelettrici: in particolare, la Corea del Sud ha approvato la realizzazione di un super-progetto da 2 GW sul lago di Saemangeum (a oggi l’installazione più grande del mondo prevista in questo segmento del solare), i cui lavori dovrebbero partire nella seconda metà del 2020.

Anche Eni punta a sviluppare un primo parco FV galleggiante utility-scale in Italia, in un bacino idrico dell’area industriale di Brindisi, con una potenza pari a 14 MW (vedi qui).

Ricordiamo che il potenziale del solare flottante (FPV: floating photovoltaic) su scala globale è enorme: si parla di 400 GW su laghi e riserve d’acqua nell’ultimo studio pubblicato dal Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) in collaborazione con la Banca Mondiale.

Alla fine del 2018 si è arrivati a circa 1,3 GW di capacità cumulativa installata nei parchi galleggianti, con oltre 780 MW aggiunti proprio lo scorso anno.

Ma costruire grandi impianti fotovoltaici in mare aperto è tutta un’altra storia.

La salsedine e la forza delle onde sono due fattori da valutare con molta attenzione in fase di progetto, con la necessità di concepire strutture e ancoraggi capaci di sopportare le condizioni ambientali più avverse. Anche i moduli solari dovranno essere più resistenti alle intemperie e alla corrosione.

Nelle scorse settimane, un consorzio belga che riunisce diverse aziende e l’Università di Gand, ha annunciato di voler realizzare il primo parco solare nel Mare del Nord, in un’area marina che vedrà anche una centrale eolica offshore e un impianto per l’acquacoltura.

In una nota del consorzio si parla di sperimentare soluzioni/tecnologie innovative per questo tipo di installazioni marine.

C’è anche un consorzio olandese, guidato dalla società Oceans of Energy, che sta lavorando al fotovoltaico offshore al largo di Scheveningen, in Olanda (qui un nostro articolo sull’iniziativa); e alle Maldive sono operativi alcuni piccoli impianti-pilota galleggianti realizzati da Swimsol.

Tra i principali vantaggi delle installazioni in mare, per tornare ai commenti dell’esperta di Wood Mackenzie, Molly Cox, c’è il rendimento più elevato dei pannelli fotovoltaici rispetto ai progetti a terra, grazie al raffreddamento prodotto dall’acqua.

Lo stesso vale per gli impianti su specchi d’acqua interni. Le stime riportate sono intorno al 10% di produzione aggiuntiva dei sistemi FPV ma è ancora difficile, osserva Cox, stabilire esattamente quanto le installazioni offshore siano più efficienti in confronto a quelle sulla terraferma e soprattutto quelle sui laghi, perché manca una base consolidata di progetti con relativi dati sulla generazione di energia.

Il fotovoltaico offshore condivide alcuni vantaggi con gli impianti galleggianti su laghi e riserve d’acqua: oltre alle migliori prestazioni (almeno sulla carta) bisogna ricordare il consumo-zero di suolo e la possibilità dell’integrazione con altre fonti rinnovabili, con l’eolico offshore nel primo caso e con i bacini idroelettrici nel secondo.

E gli impianti marini potrebbero contribuire all’indipendenza energetica delle isole remote, senza dimenticare che ci sono paesi, come l’Olanda, con ampie aree marine relativamente tranquille che potrebbero essere sfruttate con zattere riempite di pannelli solari.

Infine, chiarisce Cox, un sistema FV galleggiante su un bacino interno costa mediamente già un 10-15% in più di un parco sulla terraferma, quindi un progetto in mare aperto, con le sue incognite e i maggiori requisiti di affidabilità e resistenza, con ogni probabilità sarebbe ancora più costoso (oltre che rischioso per gli investitori).

Insomma, la sfida per sviluppare il primo impianto fotovoltaico galleggiante offshore utility-scale di taglia commerciale è appena agli inizi.

fonte: https://www.qualenergia.it

Gli impianti offshore potrebbero diventare una nuova frontiera del fotovoltaico, ma per ora ci sono così tante incognite su questa tecnologia, che è molto incerto prevedere se il solare “marino” avrà successo.

Questo, in sintesi, il giudizio di Molly Cox, analista di Wood Mackenzie Power & Renewables, citato da un breve articolo di approfondimento di GTM Research sul fotovoltaico galleggiante.

Intanto il floating PV sta iniziando a decollare per quanto riguarda le applicazioni sugli specchi d’acqua interni, come laghi e bacini idroelettrici: in particolare, la Corea del Sud ha approvato la realizzazione di un super-progetto da 2 GW sul lago di Saemangeum (a oggi l’installazione più grande del mondo prevista in questo segmento del solare), i cui lavori dovrebbero partire nella seconda metà del 2020.

Anche Eni punta a sviluppare un primo parco FV galleggiante utility-scale in Italia, in un bacino idrico dell’area industriale di Brindisi, con una potenza pari a 14 MW (vedi qui).

Ricordiamo che il potenziale del solare flottante (FPV: floating photovoltaic) su scala globale è enorme: si parla di 400 GW su laghi e riserve d’acqua nell’ultimo studio pubblicato dal Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) in collaborazione con la Banca Mondiale.

Alla fine del 2018 si è arrivati a circa 1,3 GW di capacità cumulativa installata nei parchi galleggianti, con oltre 780 MW aggiunti proprio lo scorso anno.

Ma costruire grandi impianti fotovoltaici in mare aperto è tutta un’altra storia.

La salsedine e la forza delle onde sono due fattori da valutare con molta attenzione in fase di progetto, con la necessità di concepire strutture e ancoraggi capaci di sopportare le condizioni ambientali più avverse. Anche i moduli solari dovranno essere più resistenti alle intemperie e alla corrosione.

Nelle scorse settimane, un consorzio belga che riunisce diverse aziende e l’Università di Gand, ha annunciato di voler realizzare il primo parco solare nel Mare del Nord, in un’area marina che vedrà anche una centrale eolica offshore e un impianto per l’acquacoltura.

In una nota del consorzio si parla di sperimentare soluzioni/tecnologie innovative per questo tipo di installazioni marine.

C’è anche un consorzio olandese, guidato dalla società Oceans of Energy, che sta lavorando al fotovoltaico offshore al largo di Scheveningen, in Olanda (qui un nostro articolo sull’iniziativa); e alle Maldive sono operativi alcuni piccoli impianti-pilota galleggianti realizzati da Swimsol.

Tra i principali vantaggi delle installazioni in mare, per tornare ai commenti dell’esperta di Wood Mackenzie, Molly Cox, c’è il rendimento più elevato dei pannelli fotovoltaici rispetto ai progetti a terra, grazie al raffreddamento prodotto dall’acqua.

Lo stesso vale per gli impianti su specchi d’acqua interni. Le stime riportate sono intorno al 10% di produzione aggiuntiva dei sistemi FPV ma è ancora difficile, osserva Cox, stabilire esattamente quanto le installazioni offshore siano più efficienti in confronto a quelle sulla terraferma e soprattutto quelle sui laghi, perché manca una base consolidata di progetti con relativi dati sulla generazione di energia.

Il fotovoltaico offshore condivide alcuni vantaggi con gli impianti galleggianti su laghi e riserve d’acqua: oltre alle migliori prestazioni (almeno sulla carta) bisogna ricordare il consumo-zero di suolo e la possibilità dell’integrazione con altre fonti rinnovabili, con l’eolico offshore nel primo caso e con i bacini idroelettrici nel secondo.

E gli impianti marini potrebbero contribuire all’indipendenza energetica delle isole remote, senza dimenticare che ci sono paesi, come l’Olanda, con ampie aree marine relativamente tranquille che potrebbero essere sfruttate con zattere riempite di pannelli solari.

Infine, chiarisce Cox, un sistema FV galleggiante su un bacino interno costa mediamente già un 10-15% in più di un parco sulla terraferma, quindi un progetto in mare aperto, con le sue incognite e i maggiori requisiti di affidabilità e resistenza, con ogni probabilità sarebbe ancora più costoso (oltre che rischioso per gli investitori).

Insomma, la sfida per sviluppare il primo impianto fotovoltaico galleggiante offshore utility-scale di taglia commerciale è appena agli inizi.

fonte: https://www.qualenergia.it

Petrolio, Donald Trump vuole trivellare nel 90% dei mari americani

A quasi otto anni dal tragico incidente della Deepwater Horizon – la piattaforma petrolifera della compagnia British Petroleum esplosa nel 2010 nel golfo del Messico, causando una delle peggiori catastrofi ambientali della storia degli Usa (nonché undici vittime) – l’amministrazione di Washington si appresta a rilanciare in pompa magna le esplorazioni offshore alla ricerca di idrocarburi.

Si cercherà petrolio dall’Alaska alla California

A confermarlo è stato il 4 gennaio 2018 il segretario di stato alle Risorse naturali, Ryan Zinke, in una conferenza stampa telefonica. Quello deciso dal governo di Donald Trump è un piano su larghissima scala, che coprirà la quasi totalità delle acque territoriali degli Stati Uniti, comprese quelle al largo di California e Florida. E che non risparmia la regione artica, come già annunciato nello scorso mese di novembre 2017, quando è stata concessa – dopo anni – la prima nuova autorizzazione alla trivellazione, ottenuta dalla compagnia italiana Eni.

Con l’annuncio di Zinke, l’amministrazione americana avvia dunque uno smantellamento totale delle decisioni assunte dal precedessore di Donald Trump, Barack Obama. Quest’ultimo, proprio dopo la catastrofe del 2010, decise infatti di imporre regole, restrizioni e paletti alle esplorazioni petrolifere. A partire dal 2019, si potrà invece ricominciare a considerare praticamente tutto il mare che bagna le coste statunitensi prima di tutto come un potenziale giacimento.

Diciannove autorizzazioni quinquennali in Alaska

Le nuove concessioni dovrebbero riguardare infatti il 90 per cento delle acque territoriali, attraverso un totale di 47 nuove autorizzazioni della durata di cinque anni, secondo quanto precisato dal segretario di stato. Di queste, sette riguarderanno le coste del Pacifico, nove quelle dell’Atlantico, dodici il golfo del Messico e ben 19 il litorale dell’Alaska. Nonostante quest’ultimo rappresenti una delle aree più delicate al mondo dal punto di vista ambientale: basti tornare con la memoria al disastro del 24 marzo del 1989, quando la regione venne devastata dal naufragio della petroliera Exxon Valdez. La nave, colando a picco, riversò nel mare 42 milioni di litri di greggio, provocando una delle peggiori catastrofi ambientali della storia.

“L’espansione delle trivellazioni offshore incontra una forte opposizione sia da parte di numerosi rappresentanti del partito democratico che di quello repubblicano, così come dalle comunità locali e dai governatori di stati come il New Jersey, la Carolina del Nord, la Carolina del Sud, la Virginia e la Florida”, ha spiegato l’associazione ambientalista Sierra Club, una delle più importanti degli Stati Uniti. “Anziché ascoltare la popolazione – ha aggiunto la ong, che medita un’azione legale contro il governo – Donald Trump e Ryan Zinke ascoltano gli industriali che hanno finanziato la campagna elettorale e che oggi compongono la loro amministrazione”.

“Puntiamo al dominio nel settore dell’energia”

Effettivamente, tra chi ha criticato la scelta del governo americano c’è anche il governatore della Florida Rick Scott, repubblicano: “Ho immediatamente domandato – ha dichiarato – un incontro al segretario Zinke per manifestargli le mie preoccupazioni e chiedere di ritirare il mio stato dalla lista”. Il governo ha già fatto sapere che ascolterà le inquietudini degli stati federali. Ma ha anche fatto chiaramente comprendere la propria strategia: “Esiste una chiara differenza tra la debolezza e il dominio in materia di energia. Noi diventeremo una superpotenza in questo ambito”.

fonte: www.lifegate.it

Eolico: risparmiati in Europa 32 mld di euro in 5 anni grazie al vento

L’eolico è insieme al fotovoltaico tra le regine del settore rinnovabili. In Europa si sta assistendo alla crescita di questo comparto, soprattutto in relazione all’eolico offshore. Orizzonti promettenti sembra rivelarli nello specifico la sua versione “galleggiante”. L’energia del vento ha contribuito, spiega WindEurope nel report “Local impact, global leadership”, a far risparmiare al Vecchio Continente circa 32 miliardi di euro (tra il 2011 e il 2016) in termini di mancate importazioni di fonti fossili.

Interessanti anche i riferimenti al PIL europeo, per il quale viene citato un contributo 2016 pari a 36 miliardi di euro ed entrate fiscali per 4,9 mld. Ulteriori 8 miliardi di euro hanno riguardato le esportazioni, mentre è positivo anche il bilancio complessivo relativo agli scambi con i mercati esteri (+2,4 miliardi di euro nel 2016). Di rilievo secondo WindEurope anche le ripercussioni dal punto di vista dell’occupazione, con la creazione di nuovi 262.712 posti di lavoro nel comparto eolico.

fonte: www.greenstyle.it

Decisione storica di Usa e Canada: divieto perpetuo di trivellazioni negli oceani

I governi di Usa e Canada hanno disposto un’interdizione sine die alle

trivellazioni per l'estrazione di idrocarburi negli oceani Artico e

Atlantico.

Manca un mese al giorno in cui Barack Obama varcherà per l’ultima volta la soglia della Casa Bianca, lasciando la poltrona nella stanza ovale a Donald Trump. Per questo, la decisione assunta il 20 dicembre dal presidente uscente degli Stati Uniti in materia di trivellazioni offshore alla ricerca di idrocarburi assomiglia a una sorta di testamento ambientale. La decisione è infatti storica, dal momento che introduce un divieto totale per le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi in vaste zone degli oceani Artico e Atlantico.

Ad essere interessata dalla nuova normativa è l’intera costa atlantica, da Norfolk, in Virginia, fino al Maine, alla frontiera con il Canada. Il che significa una superficie di 1,5 milioni di ettari. Allo stesso modo, la misura decisa da Obama interessa la quasi totalità delle acque dell’oceano Artico appartenenti agli Stati Uniti, ovvero oltre 46 milioni di ettari.

“Questi provvedimenti proteggeranno un ecosistema sensibile e unico, che non esiste in alcuni altro luogo del mondo”, ha spiegato Obama in un comunicato nel quale ricorda anche come tali regole preservino anche dal rischio di incidenti e fughe di idrocarburi. Una decisione analoga è stata assunta anche dal primo ministro del Canada, Justin Trudeau. “Insieme abbiamo compiuto un passo storico”, ha commentato il presidente Usa.

Un rischio, in ogni caso, c’è. A ricordarlo è un precedente: negli anni Novanta l’allora presidente Bill Clinton aveva adottato una disposizione analoga, sulla base, anche in quel caso, della legge del ’53. Il suo successore, George W. Bush, aveva avviago una battaglia legale riuscendo, alla fine, a far annullare il divieto di estrazione petrolifera su una parte delle aree interessate. Non è escluso, perciò, che anche Trump decida di portare la questione di fronte alla giustizia federale.

fonte: www.lifegate.it

Manca un mese al giorno in cui Barack Obama varcherà per l’ultima volta la soglia della Casa Bianca, lasciando la poltrona nella stanza ovale a Donald Trump. Per questo, la decisione assunta il 20 dicembre dal presidente uscente degli Stati Uniti in materia di trivellazioni offshore alla ricerca di idrocarburi assomiglia a una sorta di testamento ambientale. La decisione è infatti storica, dal momento che introduce un divieto totale per le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi in vaste zone degli oceani Artico e Atlantico.

Stop alle trivellazioni grazie a una legge del 1953

Obama aveva d’altra parte già annunciato, qualche mese fa, la volontà di adottare una nuova regolamentazione capace di proteggere tali aree, che in molti casi ospitano specie animali e vegetali in via di estinzione. All’epoca, però, l’attuale presidente americano aveva ipotizzato un divieto di cinque anni. La grande novità è dunque legata alla durata del provvedimento: grazie ad una legge del 1953 – l’Outer Continental Shelf Lands Act, che concede al capo di stato li potere di proteggere le acque federali dalle ricerche di gas e petrolio – è stato possibile bloccare per sempre ogni attività legata alle fonti fossili.Ad essere interessata dalla nuova normativa è l’intera costa atlantica, da Norfolk, in Virginia, fino al Maine, alla frontiera con il Canada. Il che significa una superficie di 1,5 milioni di ettari. Allo stesso modo, la misura decisa da Obama interessa la quasi totalità delle acque dell’oceano Artico appartenenti agli Stati Uniti, ovvero oltre 46 milioni di ettari.

“Questi provvedimenti proteggeranno un ecosistema sensibile e unico, che non esiste in alcuni altro luogo del mondo”, ha spiegato Obama in un comunicato nel quale ricorda anche come tali regole preservino anche dal rischio di incidenti e fughe di idrocarburi. Una decisione analoga è stata assunta anche dal primo ministro del Canada, Justin Trudeau. “Insieme abbiamo compiuto un passo storico”, ha commentato il presidente Usa.

Rischio di ricorsi da parte dell’amministrazione Trump

Grande soddisfazione è stata manifestata anche dalle associazioni ambientaliste. Michael Brune, direttore del Sierra Club, ha spiegato che le nuove disposizioni decise dagli Usa “impediranno alle future amministrazioni di distruggere le acque e le coste”. “Vedremo se il presidente Trump, da sempre dalla parte dei petrolieri, si schiererà ora anche contro quei milioni di cittadini in tutto il mondo, e le comunità indigene dell’artico statunitense e canadese, che per la loro terra, e la nostra Terra, hanno in mente qualcosa di meglio che il catrame e la distruzione promessa dalle trivelle”, ha dichiarato Alessandro Gianni, direttore delle campagne di Greenpeace Italia.Un rischio, in ogni caso, c’è. A ricordarlo è un precedente: negli anni Novanta l’allora presidente Bill Clinton aveva adottato una disposizione analoga, sulla base, anche in quel caso, della legge del ’53. Il suo successore, George W. Bush, aveva avviago una battaglia legale riuscendo, alla fine, a far annullare il divieto di estrazione petrolifera su una parte delle aree interessate. Non è escluso, perciò, che anche Trump decida di portare la questione di fronte alla giustizia federale.

fonte: www.lifegate.it

La Zenith Energy di Scozia: richiusa e sigillata Ombrina Mare per 300mila euro

Ma chi e' stato a richiudere Ombrina Mare?

Cosa hanno fatto? Cosa faranno? Chi sono?

Eccoli. Si chiamano Zenith Energy e hanno la propria sede principale ad Aberdeen, in Scozia. In data 22 Agosto 2016 hanno annunciato di avere finito le operazioni di chiusura di Ombrina Mare per conto della Rockhopper Exploration.

Si chiama "plug and abandonement" - tappa e abbandona - ed alla Rockhopper Exploration e' costato 250,000 sterline, circa 300,000 euro. A causa dell'attuale crisi nel settore petrolifero il prezzo e' considerato estremamente favorevole.

L'infrastruttura che abbiamo visto parcheggiata attorno ad Ombrina per Luglio ed Agosto si chiamava

Atwood Beacon jackup drilling rig, una piattaforma mobile e temporanea che puo' essere usata a vari scopi, e che si puo' montare e smontare a piacimento. L'altra volta che vedemmo un jack up drilling rig attorno a San Vito Marina si chiamava George Galloway, ed era quella che nel 2008 venne per installare Ombrina Mare.

Il direttore delle operazioni della Zenith Energy si chiama Chris Collie ed ha annunciato che per loro si tratta di un importante passo in avanti. Era il loro primo progetto di rimozione di piattaforma ed e' stato tutto programmato ed eseguito in cinque mesi. Prima d'ora si erano solo occupati di realizzare impianti e piattaforme e non di dismetterli. Dicono di avere eseguito i lavori seguendo i piu' stretti protocolli di HSEQ - health, safety, environment, quality.

Chiudere un pozzo non e' un gioco facile. E' costoso, delicato, ci vuole personale competente. Ci sono stati pure dei morti in alcuni casi quando le cose non sono state fatte bene. In inglese le parole sono "well kill". Uccidere il pozzo.

La prima cosa che si deve fare e' di mettere quantita' sufficenti di fluidi pesanti nel pozzo in modo che gli

idrocarburi ed altri fluidi presenti nel pozzo non possano tornare in superficie, anche quando le valvole che ne

controllano l'erogazione dei fluidi dai pozzi saranno smantellate. Di solito quello che si fa e' di usare il metodo bullhead - a testa di toro. Si forzano dei fluidi (che sono piuttosto dei fanghi densi) nel pozzo fino a che gli idrocarburi e o altre formazioni (tipo acque di scarto o fluidi di perforazioni precedenti o gas) vengono respinti nel giacimento iniziale.

Questo puo' essere pericoloso perche' se uno pompa materiale troppo in fretta, o calcola male i volumi, ci

possono essere problemi con le pressioni dei tubi dei pozzo scoppi, e si puo' anche danneggiare il giacimento con l'introduzione di materiali indesiderati o innaturali.

Secondo la Zenith Energy pero' ad Omrbina e' andato tutto bene.

Sono stati poi rimossi dei cablaggi detti slickline e wireline e le valvole dette "ad albero di Natale" - cioe' i Christmas Trees. Hanno poi cementificato il pozzo in modo definitivo, tagliato e rimosso rivestimenti interne delle pareti del pozzo e smontato l'infrastruttura visibile dalla superficie del mare.

Secondo la Zenith, Ombrina era particolarmente delicata a causa delle alte concentrazoni di idrogeno solforato rimaste nel pozzo e perche' durante il bullheading potevano esserci sbalzi di pressione.

Anche qui, tutto e' andato come previsto, almeno secondo quello che dicono loro, e Ombrina e' ora

"permanentemente abbandonata". Ma la risposta vera a chi ha chiuso Ombrina Mare e' un

altra. Ombrina Mare e' stata chiusa grazie a tutti noi.

Siamo stati bravi, ma davvero. Ogni tanto ci devo fermarmi a ricredermi - 8 anni, e abbiamo vinto noi. In Italia, dove queste cose non succedono mai.

Un pozzo che siede li per otto anni, che non succhia nemmeno una goccia di petrolio, e che alla fine viene

smontato grazie a gente normale. E ci devono pure rifondere 300 mila euro!

Grazie a noi.

Ad majora.

Cosa hanno fatto? Cosa faranno? Chi sono?

Eccoli. Si chiamano Zenith Energy e hanno la propria sede principale ad Aberdeen, in Scozia. In data 22 Agosto 2016 hanno annunciato di avere finito le operazioni di chiusura di Ombrina Mare per conto della Rockhopper Exploration.

Si chiama "plug and abandonement" - tappa e abbandona - ed alla Rockhopper Exploration e' costato 250,000 sterline, circa 300,000 euro. A causa dell'attuale crisi nel settore petrolifero il prezzo e' considerato estremamente favorevole.

L'infrastruttura che abbiamo visto parcheggiata attorno ad Ombrina per Luglio ed Agosto si chiamava

Atwood Beacon jackup drilling rig, una piattaforma mobile e temporanea che puo' essere usata a vari scopi, e che si puo' montare e smontare a piacimento. L'altra volta che vedemmo un jack up drilling rig attorno a San Vito Marina si chiamava George Galloway, ed era quella che nel 2008 venne per installare Ombrina Mare.

Il direttore delle operazioni della Zenith Energy si chiama Chris Collie ed ha annunciato che per loro si tratta di un importante passo in avanti. Era il loro primo progetto di rimozione di piattaforma ed e' stato tutto programmato ed eseguito in cinque mesi. Prima d'ora si erano solo occupati di realizzare impianti e piattaforme e non di dismetterli. Dicono di avere eseguito i lavori seguendo i piu' stretti protocolli di HSEQ - health, safety, environment, quality.

Chiudere un pozzo non e' un gioco facile. E' costoso, delicato, ci vuole personale competente. Ci sono stati pure dei morti in alcuni casi quando le cose non sono state fatte bene. In inglese le parole sono "well kill". Uccidere il pozzo.

La prima cosa che si deve fare e' di mettere quantita' sufficenti di fluidi pesanti nel pozzo in modo che gli

idrocarburi ed altri fluidi presenti nel pozzo non possano tornare in superficie, anche quando le valvole che ne

controllano l'erogazione dei fluidi dai pozzi saranno smantellate. Di solito quello che si fa e' di usare il metodo bullhead - a testa di toro. Si forzano dei fluidi (che sono piuttosto dei fanghi densi) nel pozzo fino a che gli idrocarburi e o altre formazioni (tipo acque di scarto o fluidi di perforazioni precedenti o gas) vengono respinti nel giacimento iniziale.

Questo puo' essere pericoloso perche' se uno pompa materiale troppo in fretta, o calcola male i volumi, ci

possono essere problemi con le pressioni dei tubi dei pozzo scoppi, e si puo' anche danneggiare il giacimento con l'introduzione di materiali indesiderati o innaturali.

Secondo la Zenith Energy pero' ad Omrbina e' andato tutto bene.

Sono stati poi rimossi dei cablaggi detti slickline e wireline e le valvole dette "ad albero di Natale" - cioe' i Christmas Trees. Hanno poi cementificato il pozzo in modo definitivo, tagliato e rimosso rivestimenti interne delle pareti del pozzo e smontato l'infrastruttura visibile dalla superficie del mare.

Secondo la Zenith, Ombrina era particolarmente delicata a causa delle alte concentrazoni di idrogeno solforato rimaste nel pozzo e perche' durante il bullheading potevano esserci sbalzi di pressione.

Anche qui, tutto e' andato come previsto, almeno secondo quello che dicono loro, e Ombrina e' ora

"permanentemente abbandonata". Ma la risposta vera a chi ha chiuso Ombrina Mare e' un

altra. Ombrina Mare e' stata chiusa grazie a tutti noi.

Siamo stati bravi, ma davvero. Ogni tanto ci devo fermarmi a ricredermi - 8 anni, e abbiamo vinto noi. In Italia, dove queste cose non succedono mai.

Un pozzo che siede li per otto anni, che non succhia nemmeno una goccia di petrolio, e che alla fine viene

smontato grazie a gente normale. E ci devono pure rifondere 300 mila euro!

Grazie a noi.

Ad majora.

fonte: http://dorsogna.blogspot.it

Goliat: l’elefante bianco di Eni chiuso per verifiche

L’avviamento del campo Goliat nel Mare di Barents , a 65 km di distanza dalle coste settentrionali della Norvegia, è stato salutato come un grande successo tecnologico. Tuttavia, la suggestiva pagina del sito Eni che ci racconta di questo mirabile bidone in mezzo ai ghiacci omette qualche recente novità che pare interessante.

Lo scorso 1 settembre il Ministro del Lavoro e dell’Inclusione Sociale Anniken Hauglie ha infatti convocato la potentissima e indipendente Autorità norvegese per la sicurezza delle attività petrolifere, la Petroleum Safety Autority (PSA) “dopo oltre una dozzina di incidenti che hanno coinvolto quest’anno il campo Goliat”.

Eni è da tempo ai ferri corti con i sindacati norvegesi () per questioni legate alla sicurezza a bordo di Goliat. Critiche che, tra l’altro, non risparmiano nemmeno SAIPEM, che opera nel campo Goliat con la piattaforma da trivellazione Scarabeo 8. L’incidente più grave di cui abbiamo notizia è accaduto lo scorso 25 giugno quando un operatore della Apply Sorco (una ditta subcontraente di Eni) è stato ferito alla testa durante la consegna di macchinari a bordo della piattaforma. Le condizioni dell’operatore sono state definite gravi, ma per fortuna non è mai stato in pericolo di vita.

Dai media norvegesi si apprende inoltre che a luglio alcuni Rappresentanti per la Sicurezza avrebbero scritto una lettera al management di Eni chiedendo di fermare l’impianto per le opportune verifiche: fino ad allora la PSA aveva già ricevuto in cinque mesi di attività dell’impianto “non meno di sei notifiche di perdite di gas o di rilevamenti di gas sulla piattaforma”. Oltre a questi: fumo in un generatore, dispersione di un fluido idraulico e altro ancora, compreso l’incidente al subcontractor di cui sopra. Le stesse fonti ci informano che sono ancora in corso indagini su emissioni di sostanze chimiche da Goliat e sulla caduta in mare di un lavoratore, lo scorso febbraio, dalla piattaforma di trivellazione Scarabeo 8.

Insomma, ai sindacati che chiedevano lo stop di una o due settimane di Goliat per le necessarie verifiche/migliorie, Eni avrebbe risposto che “Eni Norvegia ha preparato piani per aumentare l’efficienza operativa e la manutenzione senza alcun bisogno di fermare a lungo l’impianto”. Una risposta che non ha di certo soddisfatto i sindacati, che hanno lamentato la presenza di alcuni manager Eni “senza alcuna competenza della cultura e del regime lavorativo” norvegese.

Ma anche la PSA non deve aver dormito sonni tranquilli e così, dopo che lo scorso 27 agosto si è verificato un black out al sistema elettrico di Goliat, l’Autorità – il 29 agosto – ha chiesto a Eni di interrompere le operazioni fino al 5 settembre, ordinandogli nel frattempo “di identificare e applicare misure necessarie, dopo l’incidente del 27 agosto 2016, per giungere a conformità rispetto alla legislazione sulla salute, la sicurezza e l’ambiente”. Un piano che Eni è chiamata a presentare in queste ore, con le scadenze vincolanti per la sua applicazione.

Ma se il Ministro del Lavoro convoca la PSA, evidentemente ci dev’essere dell’altro. L’impressione è che ci sia una latente sfiducia (tra i sindacati e i politici) verso Eni o, per essere esatti, verso gli standard applicati nella costruzione di piattaforme petrolifere che, si sostiene per risparmiare, invece che in Norvegia sono costruite altrove. Ad esempio in Corea del Sud, dove (a Ulsan) è stata costruita Goliat.

fonte: http://www.lastampa.it

L’inattività delle piattaforme italiane nella crisi petrolifera

Nei mari nazionali risiedono siti di

estrazione deserti per i quali non è più conveniente estrarre petrolio,

ma le compagnie prelevano quantità minimali per mantenere attiva la

licenza. Serve la volontà politica per superare la crisi globale di un

sistema al collasso.

Le fiamme dei post-bruciatori divampano

nell'aria. Devono ridurre le sostanze inquinanti, e poco importa se

emettono nell'atmosfera una quantità di zolfo che probabilmente sarebbe

fuori norma in qualsiasi impianto industriale di terra. L'odore è così

intenso da rendere difficile la respirazione, mentre un suono sinistro e

incessante si diffonde lungo la costa e accompagna le notti dei

pescatori. Così si presenta una piattaforma petrolifera a chiunque dovesse ritrovarsi nei paraggi durante la sua piena attività.

Ma le superfici delle piattaforme sono deserte. Operare sul sito sarebbe eccessivamente rischioso e, d’altronde, l’industria petrolifera è uno dei settori con la più bassa intensità di lavoro e la più alta intensità di capitale.

Ad agire sono solo pochi tecnici iper-specializzati perché in gioco c’è

un processo estrattivo molto delicato: il petrolio viene asportato

insieme a grandissime quantità di acque di strato - acqua fossile a

contatto con idrocarburi e vari materiali radioattivi - le quali, per la

loro natura altamente inquinante, secondo il ddl 152/2006,

devono essere re-iniettate e, ove non fosse possibile, salvo una deroga

motivata e sostenibile, imbarcate e gestite a terra in apposite

discariche.

Tuttavia, “trattare in modo specifico acque e rifiuti costerebbe così tanto che per un’azienda non sarebbe più fruttuoso rimanere operativa” – spiega il giornalista e filmaker Marcello Brecciaroli presso il Festival Tascabile di Geopolitica tenutosi a Milano alla presenza di Nonsoloambiente – “così quasi il 70% riversa le sostanze in mare”. In

Italia, le piattaforme attive sono oltre un centinaio, ma per la

maggior parte di esse la produzione è quasi completamente scomparsa. “I

giacimenti sono arrivati a un livello talmente basso che non è più

conveniente estrarre petrolio. Nonostante questo, le aziende continuano a

estrarre quantità minimali in modo da mantenere attiva la licenza. Se

interrompessero l’attività, dovrebbero smantellare gli impianti e i

costi sarebbero elevati”.

In tal modo, in virtù di ragioni

meramente economiche, si perpetua un meccanismo poco efficiente, ma ad

alto danno ambientale, secondo cui le piattaforme potranno continuare a

operare all’infinito, a spese del mare, senza apportare alcun contributo

significativo di sviluppo. È il punto a cui i sostenitori del recente referendum hanno cercato di porre rimedio: se un’azienda avesse dovuto ri-sottoporsi a una costosa procedura di valutazione dell’impatto ambientale, al fine di rinnovare una concessione, una volta giunta la scadenza successiva avrebbe scelto di optare per lo smantellamento.

Lo scenario globale ha rivelato e continuerà a rivelare scoperte di nuovi giacimenti, e gli Stati che prima erano costretti a un esborso economico per importare il petrolio ora sono diventati anch’essi produttori. Ogni governo mira a mantenere la propria fetta di mercato: lo Stato italiano, i cui fondali non sono così appetibili, ha ridotto i vincoli ambientali per incentivare le compagnie petrolifere a scegliere l’Italia – per esempio tramite il decreto Sblocca Italia, che ne ha accentrato la capacità decisionale. Ma a fronte del diffuso aumento dell’offerta, i costi di produzione sono diminuiti fino al 75% e il prezzo del petrolio è crollato.

Lo scenario globale ha rivelato e continuerà a rivelare scoperte di nuovi giacimenti, e gli Stati che prima erano costretti a un esborso economico per importare il petrolio ora sono diventati anch’essi produttori. Ogni governo mira a mantenere la propria fetta di mercato: lo Stato italiano, i cui fondali non sono così appetibili, ha ridotto i vincoli ambientali per incentivare le compagnie petrolifere a scegliere l’Italia – per esempio tramite il decreto Sblocca Italia, che ne ha accentrato la capacità decisionale. Ma a fronte del diffuso aumento dell’offerta, i costi di produzione sono diminuiti fino al 75% e il prezzo del petrolio è crollato.

"Ci hanno cresciuti dicendoci che il

petrolio sarebbe finito, ma attualmente di petrolio ce n'è oltre 10

volte tanto rispetto a 20 anni fa. Fare una piattaforma oggi costa un

quarto di quanto si sarebbe dovuto investire negli anni '70. Il petrolio

non finirà mai”, prosegue Brecciaroli, co-autore del documentario d’inchiesta Italian Offshore presentato il 25 giugno ai DIG Awards

di Riccione. A fronte di tali proiezioni di aumento incondizionato, non

vi sarà alcuna spinta economica che possa far cambiare rotta verso

fonti di energia più sostenibili. Perché si arrivi a una svolta,

e all’investimento in soluzioni conciliabili con la salvaguardia

ambientale, è necessario che si imponga la volontà politica dei singoli

Stati, ancor meglio se parte di un’azione congiunta. Ma al momento l’Italia – e non solo - non sembra orientata a intraprendere una strada diversa dal petrolio.

fonte: http://nonsoloambiente.it

Marea nera in Tunisia, viene da una piattaforma offshore. Nessuno ne parla

Colpite le isole Kerkennah, a 120 km a sud di Lampedusa

Il 14 marzo una marea nera si è riversata sulle coste delle isole Kerkennah, in Tunisia, ma nonostante sia numerose pagine Facebook (come Kerkennah Islands) sia qualche giornale on-line abbiano pubblicato le foto del disastro (che in parte ri-pubblichiamo) la grande stampa tunisina ha praticamente ignorato l’evento, e altrettanto ha fatto quella italiana.

Eppure l’arcipelago delle Kerkenah è a soli 120 km a sud di Lampedusa, ed è noto a molti italiani sia per le sue magnifiche spiagge sia per la sua economia basata in gran parte ancora sulla pesca. Mentre scriviamo, come dice su Kerkennah Islands un cittadino tunisino, è stato fatto molto poco per «un problema ecologico molto grave che bisogna risolvere il più rapidamente possiibile».

Umberto Segni di IsolaMondo, che conosce molto bene le Kerkennah, spiega che «lo sversamento viene da una piattaforma a 7 km dalla costa. Gli organi di informazione ufficiale e le compagnie petrolifere minimizzano, ma il problema è serio e la gente dell’isola è arrabbiata e preoccupata». Sotto accusa è soprattutto la Petrofac, una compagnia britannica specializzata nella fornitura di servizi all’industria petrolifera, ma Segnini evidenzia che «la pesca è l’attività principale dell’arcipelago, da quando hanno iniziato a trivellare nel Golfo di Gabes sono iniziati i problemi perché l’inquinamento collegato alle attività estrattive ha fatto diminuire drasticamente il numero delle spugne e anche il pescato ha subito un calo. I kerkenni sono isolani pacifici e accoglienti e tengono tantissimo al loro mare e alla qualità dell’ambiente; già in passato sono state fatte battaglie contro le compagnie petrolifere e si sono opposti con successo alla costruzione di un aeroporto che avrebbe cambiato il loro stile di vita, senza farsi convincere da promesse di lavoro e ricchezza»

Su Kerkennah Islands, Alain Langar scrive sconsolato: «Non so da che parte devo cominciare. Da anni ho sollevato questi problemi. Una completa ignoranza e un’incompetenza dei responsabili nazionali e regionali: silenzi radio. Sfortunatamente i Paesi in via di sviluppo adorano le catastrofi! So bene di cosa parlo perché sono del mestiere e peso le mie parole. Non pensano che al profitto finanziario, ecco i risultati. Nessuna lezione dal passato, prima c’era stata la Npk a Sfax e oggi Bp! Non vi resta che bussare alle porte delle assicurazioni, ancora! Le industrie dei giacimenti petroliferi hanno delle norme, dei codici e un minimo rispetto della natura. La sola e unica responsabile di questa catastrofe della marea nera è il responsabile della municipalità: perché ha dato l’autorizzazione all’esplorazione di questo giacimento sotto il treno dittatoriale del vecchio regime! Ora, deve rendere conto agli sfortunati Kerkéniens. Come si dice, il denaro fa marcire le persone. Nessun rispetto per la persona umana e per il suo ambiente. La natura non vi perdona. Sono molto triste per la negligenza dei responsabili che ci ha fatto arrivare a questa orribile catastrofe. Le nostre isole non meritano questo destino maledetto».

fonte: www.greenreport.it

Il 14 marzo una marea nera si è riversata sulle coste delle isole Kerkennah, in Tunisia, ma nonostante sia numerose pagine Facebook (come Kerkennah Islands) sia qualche giornale on-line abbiano pubblicato le foto del disastro (che in parte ri-pubblichiamo) la grande stampa tunisina ha praticamente ignorato l’evento, e altrettanto ha fatto quella italiana.

Eppure l’arcipelago delle Kerkenah è a soli 120 km a sud di Lampedusa, ed è noto a molti italiani sia per le sue magnifiche spiagge sia per la sua economia basata in gran parte ancora sulla pesca. Mentre scriviamo, come dice su Kerkennah Islands un cittadino tunisino, è stato fatto molto poco per «un problema ecologico molto grave che bisogna risolvere il più rapidamente possiibile».

Umberto Segni di IsolaMondo, che conosce molto bene le Kerkennah, spiega che «lo sversamento viene da una piattaforma a 7 km dalla costa. Gli organi di informazione ufficiale e le compagnie petrolifere minimizzano, ma il problema è serio e la gente dell’isola è arrabbiata e preoccupata». Sotto accusa è soprattutto la Petrofac, una compagnia britannica specializzata nella fornitura di servizi all’industria petrolifera, ma Segnini evidenzia che «la pesca è l’attività principale dell’arcipelago, da quando hanno iniziato a trivellare nel Golfo di Gabes sono iniziati i problemi perché l’inquinamento collegato alle attività estrattive ha fatto diminuire drasticamente il numero delle spugne e anche il pescato ha subito un calo. I kerkenni sono isolani pacifici e accoglienti e tengono tantissimo al loro mare e alla qualità dell’ambiente; già in passato sono state fatte battaglie contro le compagnie petrolifere e si sono opposti con successo alla costruzione di un aeroporto che avrebbe cambiato il loro stile di vita, senza farsi convincere da promesse di lavoro e ricchezza»

Su Kerkennah Islands, Alain Langar scrive sconsolato: «Non so da che parte devo cominciare. Da anni ho sollevato questi problemi. Una completa ignoranza e un’incompetenza dei responsabili nazionali e regionali: silenzi radio. Sfortunatamente i Paesi in via di sviluppo adorano le catastrofi! So bene di cosa parlo perché sono del mestiere e peso le mie parole. Non pensano che al profitto finanziario, ecco i risultati. Nessuna lezione dal passato, prima c’era stata la Npk a Sfax e oggi Bp! Non vi resta che bussare alle porte delle assicurazioni, ancora! Le industrie dei giacimenti petroliferi hanno delle norme, dei codici e un minimo rispetto della natura. La sola e unica responsabile di questa catastrofe della marea nera è il responsabile della municipalità: perché ha dato l’autorizzazione all’esplorazione di questo giacimento sotto il treno dittatoriale del vecchio regime! Ora, deve rendere conto agli sfortunati Kerkéniens. Come si dice, il denaro fa marcire le persone. Nessun rispetto per la persona umana e per il suo ambiente. La natura non vi perdona. Sono molto triste per la negligenza dei responsabili che ci ha fatto arrivare a questa orribile catastrofe. Le nostre isole non meritano questo destino maledetto».

fonte: www.greenreport.it

È ufficiale: vicino alle piattaforme petrolifere il mare è contaminato in due casi su tre

La denuncia di Greenpeace: i dati ufficiali di Ispra e Minambiente,

finora tenuti incredibilmente segreti, dicono che sono contaminati più

di due campioni su tre

Sostanze chimiche inquinanti e pericolose, con un forte impatto sull’ambiente e sugli esseri viventi, si ritrovano abitualmente nei sedimenti e nelle cozze che vivono in prossimità di piattaforme offshore presenti in Adriatico, spesso in concentrazioni che eccedono i parametri di legge. Lo rivela il rapporto “Trivelle fuorilegge” pubblicato oggi da Greenpeace in cui, per la prima volta, vengono resi pubblici i dati ministeriali relativi all’inquinamento generato da oltre trenta trivelle operanti nei nostri mari.

I dati elaborati da Greenpeace mostrano una contaminazione ben oltre i limiti previsti dalla legge per almeno una sostanza chimica pericolosa nei tre quarti dei sedimenti marini vicini alle piattaforme (76% nel 2012, 73,5% nel 2013 e 79% nel 2014). Ancor più: i parametri ambientali sono oltre i limiti per almeno due sostanze nel 67% dei campioni analizzati nel 2012, nel 71% nel 2013 e nel 67% nel 2014. Anche nelle cozze la presenza di sostanze inquinanti ha mostrato evidenti criticità.

«Il quadro che emerge è di una contaminazione grave e diffusa», afferma Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento di Greenpeace. «Laddove esistono dei limiti fissati dalla legge, le trivelle assai spesso non li rispettano. Ci sono contaminazioni preoccupanti da idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti, molte di queste sostanze sono in grado di risalire la catena alimentare fino a raggiungere gli esseri umani. Nei pressi delle piattaforme monitorate si trovano abitualmente sostanze associate a numerose patologie gravi, tra cui il cancro. La situazione si ripete di anno in anno ma ciò nonostante non risulta che siano state ritirate licenze, revocate concessioni o che il Ministero abbia preso altre iniziative per tutelare i nostri mari», conclude Ungherese.

Lo scorso luglio Greenpeace aveva chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite istanza pubblica di accesso agli atti, di ottenere i dati di monitoraggio delle piattaforme presenti nei mari italiani. Il Ministero aveva risposto fornendo soltanto i dati di monitoraggio di 34 impianti, relativi agli anni 2012-2014, dislocati davanti alle coste di Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Delle altre 100 e più piattaforme operanti nei nostri mari, Greenpeace non ha ricevuto alcun dato: o il Ministero non dispone di informazioni in merito (e dunque questi impianti operano senza piani di monitoraggio), oppure lo stesso Ministero ha deciso di non consegnare a Greenpeace tutta la documentazione in suo possesso.

Alla scarsa trasparenza del Ministero e al quadro ambientale critico si aggiunge il fatto che i monitoraggi sono stati eseguiti da ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un istituto di ricerca pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente) su committenza di ENI, proprietaria delle piattaforme oggetto di indagine. In pratica, l’organo istituzionale (ISPRA) chiamato a valutare i risultati del monitoraggio sul mare che circonda le piattaforme offshore – e di conseguenza verificare la non sussistenza di pericoli per l’ambiente e gli ecosistemi marini – opera su committenza della società che possiede le piattaforme oggetto d’indagine (ENI), cosicché il controllore è a libro paga del controllato.

«Con questo rapporto dimostriamo chiaramente che chi estrae idrocarburi nei nostri mari inquina, e lo fa oltre i limiti imposti dalla legge senza apparentemente incorrere in sanzioni o in divieti», dichiara Andrea Boraschi, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace. «Quel che a nessun cittadino sarebbe concesso, è concesso invece ai petrolieri, il cui operato è fuori controllo, nascosto all’opinione pubblica e gestito in maniera opaca. Sono motivi più che sufficienti per spingere gli italiani a partecipare al prossimo referendum sulle trivelle del 17 aprile, e a votare Sì per fermare chi svende e deturpa l’Italia».

fonte: www.lastampa.it

Sostanze chimiche inquinanti e pericolose, con un forte impatto sull’ambiente e sugli esseri viventi, si ritrovano abitualmente nei sedimenti e nelle cozze che vivono in prossimità di piattaforme offshore presenti in Adriatico, spesso in concentrazioni che eccedono i parametri di legge. Lo rivela il rapporto “Trivelle fuorilegge” pubblicato oggi da Greenpeace in cui, per la prima volta, vengono resi pubblici i dati ministeriali relativi all’inquinamento generato da oltre trenta trivelle operanti nei nostri mari.

I dati elaborati da Greenpeace mostrano una contaminazione ben oltre i limiti previsti dalla legge per almeno una sostanza chimica pericolosa nei tre quarti dei sedimenti marini vicini alle piattaforme (76% nel 2012, 73,5% nel 2013 e 79% nel 2014). Ancor più: i parametri ambientali sono oltre i limiti per almeno due sostanze nel 67% dei campioni analizzati nel 2012, nel 71% nel 2013 e nel 67% nel 2014. Anche nelle cozze la presenza di sostanze inquinanti ha mostrato evidenti criticità.

«Il quadro che emerge è di una contaminazione grave e diffusa», afferma Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento di Greenpeace. «Laddove esistono dei limiti fissati dalla legge, le trivelle assai spesso non li rispettano. Ci sono contaminazioni preoccupanti da idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti, molte di queste sostanze sono in grado di risalire la catena alimentare fino a raggiungere gli esseri umani. Nei pressi delle piattaforme monitorate si trovano abitualmente sostanze associate a numerose patologie gravi, tra cui il cancro. La situazione si ripete di anno in anno ma ciò nonostante non risulta che siano state ritirate licenze, revocate concessioni o che il Ministero abbia preso altre iniziative per tutelare i nostri mari», conclude Ungherese.

Lo scorso luglio Greenpeace aveva chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite istanza pubblica di accesso agli atti, di ottenere i dati di monitoraggio delle piattaforme presenti nei mari italiani. Il Ministero aveva risposto fornendo soltanto i dati di monitoraggio di 34 impianti, relativi agli anni 2012-2014, dislocati davanti alle coste di Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Delle altre 100 e più piattaforme operanti nei nostri mari, Greenpeace non ha ricevuto alcun dato: o il Ministero non dispone di informazioni in merito (e dunque questi impianti operano senza piani di monitoraggio), oppure lo stesso Ministero ha deciso di non consegnare a Greenpeace tutta la documentazione in suo possesso.

Alla scarsa trasparenza del Ministero e al quadro ambientale critico si aggiunge il fatto che i monitoraggi sono stati eseguiti da ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un istituto di ricerca pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente) su committenza di ENI, proprietaria delle piattaforme oggetto di indagine. In pratica, l’organo istituzionale (ISPRA) chiamato a valutare i risultati del monitoraggio sul mare che circonda le piattaforme offshore – e di conseguenza verificare la non sussistenza di pericoli per l’ambiente e gli ecosistemi marini – opera su committenza della società che possiede le piattaforme oggetto d’indagine (ENI), cosicché il controllore è a libro paga del controllato.

«Con questo rapporto dimostriamo chiaramente che chi estrae idrocarburi nei nostri mari inquina, e lo fa oltre i limiti imposti dalla legge senza apparentemente incorrere in sanzioni o in divieti», dichiara Andrea Boraschi, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace. «Quel che a nessun cittadino sarebbe concesso, è concesso invece ai petrolieri, il cui operato è fuori controllo, nascosto all’opinione pubblica e gestito in maniera opaca. Sono motivi più che sufficienti per spingere gli italiani a partecipare al prossimo referendum sulle trivelle del 17 aprile, e a votare Sì per fermare chi svende e deturpa l’Italia».

fonte: www.lastampa.it

Iscriviti a:

Post (Atom)