Le autorità sanitarie Francesi raccomandano di non mangiare le

=> Seguici su Blogger

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

A quasi dieci anni di distanza dall'incidente nucleare di Fukushima Daiichi, Greenpeace ha pubblicato due rapporti che evidenziano la complessa eredità del terremoto e dello tsunami dell'11 marzo 2011. Nel primo rapporto, "Fukushima 2011-2020", vengono descritti i livelli di radiazione nelle città di Iitate e Namie, nella prefettura di Fukushima. I risultati delle prime indagini mostrano che gli sforzi di decontaminazione sono stati limitati e che l'85% dell'Area Speciale di Decontaminazione è ancora contaminata. Il secondo rapporto, "Decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station From Plan-A to Plan-B Now, fromPlan-B to Plan-C", analizza l'attuale piano ufficiale di smantellamento in 30-40 anni. Un programma deludente e senza prospettive di successo.

«I governi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni, soprattutto quelli guidati dal primo ministro Shinzo Abe, hanno cercato di ingannare il popolo giapponese, mistificando l'efficacia del programma di decontaminazione e ignorando i rischi radiologici», ha commentato Shaun Burnie, Senior Nuclear Specialist di Greenpeace East Asia. «Allo stesso tempo, continuano a sostenere che il sito di Fukushima Daiichi può essere riportato allo stato originario di cosiddetto "greenfield" entro la metà del secolo. Il decennio di inganni da parte del governo e della TEPCO deve finire. Un nuovo piano di smantellamento è inevitabile, non possiamo perdere altro tempo e continuare a negare la realtà», conclude Burnie.#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

I biberon e gli altri contenitori in plastica utilizzati per dare ai neonati latte, tisane e succhi, e per conservare alimenti per bambini possono rilasciare molte microplastiche, soprattutto se vengono scaldati. Tuttavia, anche se è molto difficile evitare del tutto di utilizzarli, esistono accorgimenti per minimizzare il rischio, che andrebbero messi in pratica più spesso, perché degli effetti diretti delle microplastiche su un organismo in sviluppo si sa ancora troppo poco.

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

“I limiti per i pesticidi nelle acque potabili nascono più di 20 anni fa, con la direttiva 98/83/CE attualmente in fase di revisione: 0,1 microgrammi/litro per una singola sostanza e 0,5 microgrammi/litro per il totale delle sostanze nelle acque”, spiega Paris. “Questi valori all’epoca rappresentavano la capacità analitica dei laboratori, e la volontà del legislatore era chiara: ’per quello che riusciamo a controllare, non ci devono essere pesticidi nelle acque destinate al consumo umano.’ Dietro tali limiti non c’era, infatti, una valutazione tossicologica particolare, quanto una volontà di cautela di fronte ai rischi di sostanze progettate per uccidere organismi che vengono reputati dannosi alle attività umane. Ma i meccanismi fondamentali della vita sono simili per tutti gli organismi, e nemmeno l’uomo è al riparo dagli effetti negativi dei pesticidi”.

“I limiti per i pesticidi nelle acque potabili nascono più di 20 anni fa, con la direttiva 98/83/CE attualmente in fase di revisione: 0,1 microgrammi/litro per una singola sostanza e 0,5 microgrammi/litro per il totale delle sostanze nelle acque”, spiega Paris. “Questi valori all’epoca rappresentavano la capacità analitica dei laboratori, e la volontà del legislatore era chiara: ’per quello che riusciamo a controllare, non ci devono essere pesticidi nelle acque destinate al consumo umano.’ Dietro tali limiti non c’era, infatti, una valutazione tossicologica particolare, quanto una volontà di cautela di fronte ai rischi di sostanze progettate per uccidere organismi che vengono reputati dannosi alle attività umane. Ma i meccanismi fondamentali della vita sono simili per tutti gli organismi, e nemmeno l’uomo è al riparo dagli effetti negativi dei pesticidi”. Sembrerebbe una situazione di rischio da cui è difficile uscire. “La verità è che l’utilizzo dei pesticidi si basa su un compromesso molto fragile, perché si tratta di sostanze pericolose intenzionalmente rilasciate nell’ambiente. In Italia se ne utilizzano circa 130 mila tonnellate ogni anno, non possiamo stupirci di trovarne nei corpi idrici, come anche in altre matrici ambientali. Ci sono sostanze tossiche anche a concentrazioni estremamente basse, come nel caso degli insetticidi neonicotinoidi, ad esempio, l’Imidacloprid ha una tossicità anche a millesimi di microgrammo/litro. Lo sversamento di una quantità modesta può distruggere l’ecosistema di un corso d’acqua”, rileva Paris. Gli insetticidi neonicotinoidi sono considerati tra le principali cause della perdita di biodiversità. Recentemente sono stati banditi in Europa, ma per anni se ne è fatto un uso massiccio, che avrà ripercussioni ancora a lungo.

Sembrerebbe una situazione di rischio da cui è difficile uscire. “La verità è che l’utilizzo dei pesticidi si basa su un compromesso molto fragile, perché si tratta di sostanze pericolose intenzionalmente rilasciate nell’ambiente. In Italia se ne utilizzano circa 130 mila tonnellate ogni anno, non possiamo stupirci di trovarne nei corpi idrici, come anche in altre matrici ambientali. Ci sono sostanze tossiche anche a concentrazioni estremamente basse, come nel caso degli insetticidi neonicotinoidi, ad esempio, l’Imidacloprid ha una tossicità anche a millesimi di microgrammo/litro. Lo sversamento di una quantità modesta può distruggere l’ecosistema di un corso d’acqua”, rileva Paris. Gli insetticidi neonicotinoidi sono considerati tra le principali cause della perdita di biodiversità. Recentemente sono stati banditi in Europa, ma per anni se ne è fatto un uso massiccio, che avrà ripercussioni ancora a lungo.

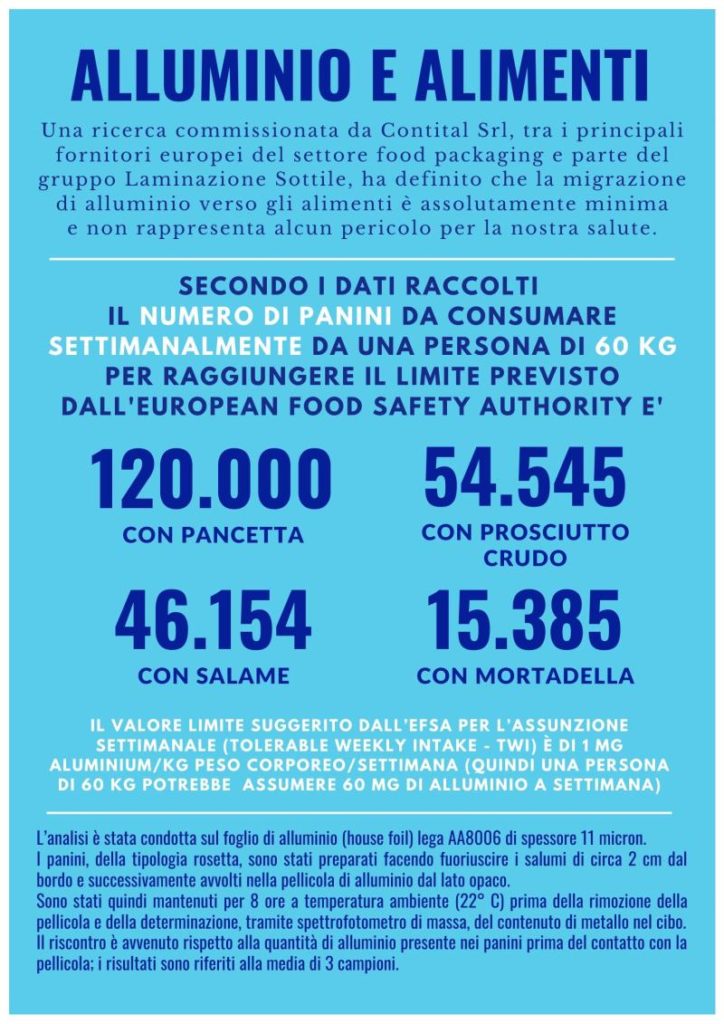

L’alluminio è un metallo leggero che si presenta come il terzo elemento più comune nella crosta terrestre ed è contenuto anche in prodotti di consumo come deodoranti antitraspiranti, dentifrici, rossetti creme solari, nonché nei farmaci.

L’alluminio è un metallo leggero che si presenta come il terzo elemento più comune nella crosta terrestre ed è contenuto anche in prodotti di consumo come deodoranti antitraspiranti, dentifrici, rossetti creme solari, nonché nei farmaci. Lo stato fisico dell’alimento (solido o liquido) è determinante: nel caso di cibi liquidi vi è un maggiore interscambio tra la matrice liquida e la superficie solida dal contenitore. In cibi secchi come le spezie, privi di umidità e salinità, non vi è alcun livello di migrazione.

Lo stato fisico dell’alimento (solido o liquido) è determinante: nel caso di cibi liquidi vi è un maggiore interscambio tra la matrice liquida e la superficie solida dal contenitore. In cibi secchi come le spezie, privi di umidità e salinità, non vi è alcun livello di migrazione.