Visualizzazione post con etichetta #Pesca. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta #Pesca. Mostra tutti i post

La pesca a strascico inquina come il traffico aereo: emissioni per un miliardo di tonnellate l’anno di CO2

Un miliardo di tonnellate di CO2 ogni anno, tanto quanto il traffico aereo mondiale. È la media delle emissioni provocate dalla pesca a strascico. Lo studio, realizzato da 26 biologi marini e pubblicato a marzo 2021 da Nature, stima un impatto che va da 600 milioni a 1,5 miliardi di tonnellate. Soprattutto rivela un aspetto ancora poco noto sull’alterazione di equilibri delicatissimi da parte delle attività umane. Mari e oceani assorbono un terzo dei gas serra emessi in atmosfera e il carbonio si deposita nei sedimenti, che sono il più grande bacino di stoccaggio al mondo. Resta imprigionato lì senza dar fastidio a nessuno, fino a quando le reti, arando i fondali, lo liberano. In parte ritorna nell’aria e in parte resta in acqua, rende acido l’ambiente marino, riducendo così la sua capacità di fare da filtro. L’Italia è il terzo Paese al mondo in questo tipo di emissioni dopo Cina e Russia.

Come funziona la pesca a strascico

Si pratica con reti a cono trascinate da una o due barche. Grattano il fondale con una parte armata di piombi e catene per smuovere il sedimento dove si nascono le tane dei pesci. Servono per pescare i piccoli pesci da frittura, merluzzetti, triglie, razze, telline, vongole, gamberetti e altri piccoli crostacei. Ma distruggono quello che incontrano: dai coralli alle alghe.

Inoltre raccoglie tutto, esemplari adulti e giovani, ostacolando il ripopolamento ittico. Nelle reti finiscono pesci il cui commercio è vietato dalle convenzioni, come cetacei e tartarughe, o specie in estinzione come lo squalo mako, lo smeriglio, la ventresca, che deve essere ributtato in mare. Secondo la Fao oltre 60 specie di squali e razze vengono catturate dallo strascico. Il problema è che, una volta impigliati nelle reti, muoiono. Succede al 18% delle tartarughe marine catturate, mentre un altro 18% muore successivamente per i danni subiti.

La pesca più redditizia

Per questo che è largamente praticata. Nel 2019 il volume commerciabile di questo tipo di pescato è stato di 66 mila tonnellate, il 37% del totale (176.738 tonnellate), ma in termini economici lo strascico pesa il 54% del totale: 480 milioni su 891,7 milioni. La flotta italiana di pescherecci a strascico e la più grande del Mediterraneo: 2.086 su un totale di 12.101, vale a dire il 17,2% di tutta la flotta nazionale, ed è quella che ha resistito di più alla crisi, perdendo lo 0,2% contro il 9,8% del totale. Lo confermano anche i dati di consumo di gasolio: nel 2018, ultimo dato disponibile, i pescherecci a strascico hanno consumato oltre 281 milioni di litri su 354 milioni totali; in Spagna 76 milioni su 100 e in Francia 12,7 milioni su 21,5. La sua insostenibilità parte anche da qui: è il tipo di pesca che in assoluto consuma più carburante.

È la più inquinante

Fino agli anni ‘50/’60 per le reti si usava la canapa o il cotone: a fine vita finito si gettavano nell’oceano e nel giro di qualche anno diventavano cibo per i pesci. Da qualche decennio si utilizzano quelle in nylon, e quando si impigliano, si rompono, si perdono, o vengono volontariamente buttate quando si pesca dove è vietato, oppure abbandonate perché smaltirle costa, restano nei mari fino a 600 anni. Chilometri di reti fantasma trascinate dalle correnti imprigionano pesci, uccidono delfini, soffocano coralli. Poi pian piano si deteriorano in micropezzi, finendo poi nei nostri piatti quando mangiamo il pescato. Dai dati Fao e del Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite: 640.000 tonnellate di reti da pesca navigano negli oceani, il 10% di tutti i rifiuti.

Le soluzioni ignorate

Esiste un tipo di pesca meno impattante, come l’utilizzo delle nasse, delle specie di gabbie che vengono deposte sul fondo, o le «reti da posta», che non vengono trascinate, ma depositate sui fondali, e con reti dalle maglie appena un po’ più larghe. È noto dal 2001, quando uno studio ministeriale italiano condotto da IcrMare ha dimostrato che passando da 50 a 60 mm non si imbrigliano i pesci più piccoli. Il problema è che si riduce anche il fatturato del 22,8%. Per questo non viene fatto. L’Islanda, che ha mari molto ricchi e dove la pesca incide tra il 9 e l’11% sull’economia. Proprio per preservare i suoi mari ha regolamentato il settore sin dagli anni ’90, con limiti fissati di cattura per ciascuna specie e quote percentuali per armatori e pescatori, con il divieto di rigetto in mare (tutto il pesce catturato deve essere portato a terra). E per la pesca a strascico è obbligatorio l’utilizzo di luci colorate nelle reti, speciali griglie che evitano di pescare i pesci troppo piccoli, e le reti devono essere poste a mezza profondità. Quasi ovunque invece ciò che non è vendibile e lo si ributta in mare. È il «bycatch», lo scarto del pescato, spesso costituito da pesci morti. Secondo la Fao nel 2019 sono state 9,1 milioni di tonnellate, di cui 5,1 solo dalla pesca a strascico e aggiunge: la pesca più insostenibile si pratica nel Mediterraneo e nel Mar Nero (62,5% di stock sovrasfruttati), nel Pacifico sudorientale (54,5%) e nell’Atlantico sudoccidentale (53,3%).

Le regole e i controlli

Una volta che una porzione di fondale viene «arata», i pescherecci si spostano più in fondo, e oltre i 200 m l’ambiente marino è ancora più delicato. Uno studio del 2014 condotto dalle università di Ancona e Barcellona, a queste profondità, la pesca a strascico causa una riduzione del contenuto di sostanza organica fino al 52%, e un turnover più lento del carbonio organico (circa il 37%). In Italia questo genere di pesca è vietata entro i 3 km dalla costa o a meno di 50 metri di profondità, e vanno poi rispettati i periodi di fermo biologico per consentire la riproduzione dei pesci. Di fatto si pratica sei mesi l’anno, e i controlli stanno a zero. Nel 2015, secondo MedReAct, sono state rilevate 102 infrazioni, 89 nel 2016. La maggioranza dei casi, molti dei quali segnalati da cittadini, o responsabili di aree marine protette, riguarda lo strascico in zone vietate. La Guardia Costiera rende noto il solo dato del 2020, che è in linea, 90 sequestri di reti da traino effettuati. Intanto i pescatori che non «strascicano» pescano sempre meno, proprio perché di pesce non ne trovano più.

La terra di nessuno

A livello mondiale, oggi solo il 2,7% dei mari è protetto. Secondo lo studio pubblicato da Nature, per eliminare il 90% dei rischi connessi all’emissione dell’anidride carbonica provocata dalla pesca a strascico sarebbe necessario proteggere almeno 4% degli oceani all’interno delle acque nazionali. Soprattutto nelle aree più vulnerabili, ovvero le piattaforme continentali che includono la zona economica esclusiva della Cina, le aree costiere dell’Europa atlantica e la dorsale di Nazca del Perù. L’obiettivo, però, è quello di proteggere il 30% dei mari. In questo modo non solo si potrebbe ripristinare la biodiversità negli habitat oceanici, ma aumenterebbe anche la quantità globale del pescato annuo di 8 milioni di tonnellate, in declino costante dagli anni ‘90. Nell’incontro di ottobre a Kunming, in Cina, promosso dalle Nazioni Unite, il mondo discuterà proprio della Convenzione sulla diversità biologica.

fonte: www.corriere.it

#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)

=> Seguici su Blogger

https://rifiutizeroumbria.blogspot.com

=> Seguici su Facebook

=> Seguici su Facebook

WWF: campagna GenerAzione Mare

Dalla pesca eccessiva allo sviluppo economico insostenibile e alle micro plastiche, il Mar Mediterraneo è sottoposto a una pressione senza precedenti con pesanti impatti sugli ecosistemi marini e la biodiversità ma anche su importanti settori economici come la pesca e il turismo

Con la Campagna GenerAzione, il WWF chiede un impegno concreto e immediato da parte dei governi per rafforzare la protezione del Mar Mediterraneo entro il 2030.

Il Manifesto stilato dal WWF mette in evidenza le minacce che incombono sul Mar Mediterraneo ma anche le soluzioni da adottare per scongiurarle. Le 5 principali minacce sono rappresentate da:

pesca insostenibile

perdita di biodiversità marina

corsa all’oro blu, ovvero sovrasfruttamento economico delle risorse legate al mare

cambiamento climatico

plastica.

Gli obiettivi da raggiungere:

recuperare e stabilizzare le popolazioni di specie chiave in tutto il Mediterraneo affinché mantengano il loro valore ecologico, economico e culturale per le generazioni future,

raggiungere la sostenibilità della pesca in tutto il Mediterraneo, in modo che le generazioni future possano continuare a pescare e nutrirsi dei prodotti del mare senza danneggiare l’ambiente marino,

ottenere una rete efficace di aree marine protette in tutto il Mediterraneo per preservare e ripristinare la salute degli ecosistemi marini e garantire i benefici che forniscono alle persone,

mantenere le ricchezze naturali del Mar Mediterraneo come fonte di benessere e prosperità per le generazioni future; un’economia blu sostenibile significa garantire che lo sviluppo non vada a scapito degli ambienti marini e costieri, ma mantenga e accresca il loro valore a lungo termine,

impedire che la plastica finisca in mare.

Come è possibile raggiungere tutti questi obiettivi ? Il WWF fa le sue proposte.

Per quanto riguarda la pesca sostenibile, questa si può raggiungere, garantendo che

il 100% degli stock ittici del Mediterraneo disponga di piani di gestione a lungo termine efficaci in modo che sia consentita la ripresa e si riducano gli impatti su altre specie ed ecosistemi

la gestione della pesca includa i pescatori locali e la pesca artigianale.

La perdita di biodiversità può essere arginata

sensibilizzando le persone ad acquistare in modo consapevole e responsabile

coinvolgendo l'industria ittica, che deve essere la prima a lavorare per la sostenibilità della filiera

sostenendo i pescatori artigianali del Mediterraneo a pescare meglio e vendere meglio.

La protezione della fauna marina si garantisce

riducendo in modo drastico le catture accidentali di mammiferi marini (squali, razze, tartarughe)

identificando e proteggendo alcune aree specifiche che possono accogliere popolazioni di mammiferi marini.

coinvolgendo anche la società civile nella salvaguardia della fauna marina anche attraverso progetti di citizen science.

L'implementazione della aree marine protette è un passaggio fondamentale per avere un habitat sano, questo obiettivo può essere raggiunto

incrementando l'efficacia della gestione delle aree marine protette (AMP) e dei siti Natura 2000 esistenti

assicurando che almeno il 30% delle aree costiere e marine sia protetto nel Mediterraneo e in Italia.

L'economia blu può trovare fondamento

realizzando un piano spaziale marino che tenga in adeguata considerazione la capacità di carico dell’ecosistema, integrando una rete efficace di aree marine protette e misure di protezione spaziale con valutazioni ambientali strategiche, per garantire che le attività umane in mare non abbiano effetti negativi su habitat, specie e/o processi ecologici particolarmente sensibili.

Infine, la riduzione della plastica in mare si può ottenere

ratificando un trattato vincolante per tutti i paesi del mondo per contrastare l'inquinamento marino da plastica

consentendo ai pescatori di trasportare a terra i rifiuti pescati accidentalmente per un loro corretto smaltimento

sensibilizzando e coinvolgendo la società civile nella lotta contro la plastica in mare.

Questi, secondo il WWF, sono gli steps per far sì che, entro il 2030, il Mediterraneo sia caratterizzato da ecosistemi marini e costieri sani, in grado di garantire il benessere umano basato su economie vivaci e sostenibili.

Leggi di più sulla campagna GenerAzione Mare e sul Manifesto del WWF per proteggere il capitale blu.

fonte: www.arpat.toscana.it

Con la Campagna GenerAzione, il WWF chiede un impegno concreto e immediato da parte dei governi per rafforzare la protezione del Mar Mediterraneo entro il 2030.

Il Manifesto stilato dal WWF mette in evidenza le minacce che incombono sul Mar Mediterraneo ma anche le soluzioni da adottare per scongiurarle. Le 5 principali minacce sono rappresentate da:

pesca insostenibile

perdita di biodiversità marina

corsa all’oro blu, ovvero sovrasfruttamento economico delle risorse legate al mare

cambiamento climatico

plastica.

Gli obiettivi da raggiungere:

recuperare e stabilizzare le popolazioni di specie chiave in tutto il Mediterraneo affinché mantengano il loro valore ecologico, economico e culturale per le generazioni future,

raggiungere la sostenibilità della pesca in tutto il Mediterraneo, in modo che le generazioni future possano continuare a pescare e nutrirsi dei prodotti del mare senza danneggiare l’ambiente marino,

ottenere una rete efficace di aree marine protette in tutto il Mediterraneo per preservare e ripristinare la salute degli ecosistemi marini e garantire i benefici che forniscono alle persone,

mantenere le ricchezze naturali del Mar Mediterraneo come fonte di benessere e prosperità per le generazioni future; un’economia blu sostenibile significa garantire che lo sviluppo non vada a scapito degli ambienti marini e costieri, ma mantenga e accresca il loro valore a lungo termine,

impedire che la plastica finisca in mare.

Come è possibile raggiungere tutti questi obiettivi ? Il WWF fa le sue proposte.

Per quanto riguarda la pesca sostenibile, questa si può raggiungere, garantendo che

il 100% degli stock ittici del Mediterraneo disponga di piani di gestione a lungo termine efficaci in modo che sia consentita la ripresa e si riducano gli impatti su altre specie ed ecosistemi

la gestione della pesca includa i pescatori locali e la pesca artigianale.

La perdita di biodiversità può essere arginata

sensibilizzando le persone ad acquistare in modo consapevole e responsabile

coinvolgendo l'industria ittica, che deve essere la prima a lavorare per la sostenibilità della filiera

sostenendo i pescatori artigianali del Mediterraneo a pescare meglio e vendere meglio.

La protezione della fauna marina si garantisce

riducendo in modo drastico le catture accidentali di mammiferi marini (squali, razze, tartarughe)

identificando e proteggendo alcune aree specifiche che possono accogliere popolazioni di mammiferi marini.

coinvolgendo anche la società civile nella salvaguardia della fauna marina anche attraverso progetti di citizen science.

L'implementazione della aree marine protette è un passaggio fondamentale per avere un habitat sano, questo obiettivo può essere raggiunto

incrementando l'efficacia della gestione delle aree marine protette (AMP) e dei siti Natura 2000 esistenti

assicurando che almeno il 30% delle aree costiere e marine sia protetto nel Mediterraneo e in Italia.

L'economia blu può trovare fondamento

realizzando un piano spaziale marino che tenga in adeguata considerazione la capacità di carico dell’ecosistema, integrando una rete efficace di aree marine protette e misure di protezione spaziale con valutazioni ambientali strategiche, per garantire che le attività umane in mare non abbiano effetti negativi su habitat, specie e/o processi ecologici particolarmente sensibili.

Infine, la riduzione della plastica in mare si può ottenere

ratificando un trattato vincolante per tutti i paesi del mondo per contrastare l'inquinamento marino da plastica

consentendo ai pescatori di trasportare a terra i rifiuti pescati accidentalmente per un loro corretto smaltimento

sensibilizzando e coinvolgendo la società civile nella lotta contro la plastica in mare.

Questi, secondo il WWF, sono gli steps per far sì che, entro il 2030, il Mediterraneo sia caratterizzato da ecosistemi marini e costieri sani, in grado di garantire il benessere umano basato su economie vivaci e sostenibili.

Leggi di più sulla campagna GenerAzione Mare e sul Manifesto del WWF per proteggere il capitale blu.

fonte: www.arpat.toscana.it

#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)

=> Seguici su Blogger

https://rifiutizeroumbria.blogspot.com

=> Seguici su Facebook

=> Seguici su Facebook

Labels:

#Ambiente,

#Biodiversità,

#Cambiamento,

#Clima,

#GenerAzioneMare,

#Mare,

#Mediterraneo,

#Pesca,

#Plastica,

#RisorseIdriche,

#Turismo,

#WWF

La "migrazione" dei pesci provocata dai cambiamenti climatici

Nel nostro aggiornamento mensile sui cambiamenti climatici, ci occupiamo dell'impatto del riscaldamento globale sugli oceani. Siamo in Danimarca dove l'arrivo di nuove specie mette in luce i cambiamenti provocati dal riscaldamento delle acque. Ma prima, i dati del Servizio sui cambiamenti climatici di Copernicus.

I dati: un maggio di contrasti

In Europa abbiamo visto l'ondata di freddo di aprile prolungarsi su maggio, con temperature di 0,5 gradi inferiori alla media 1991-2020.

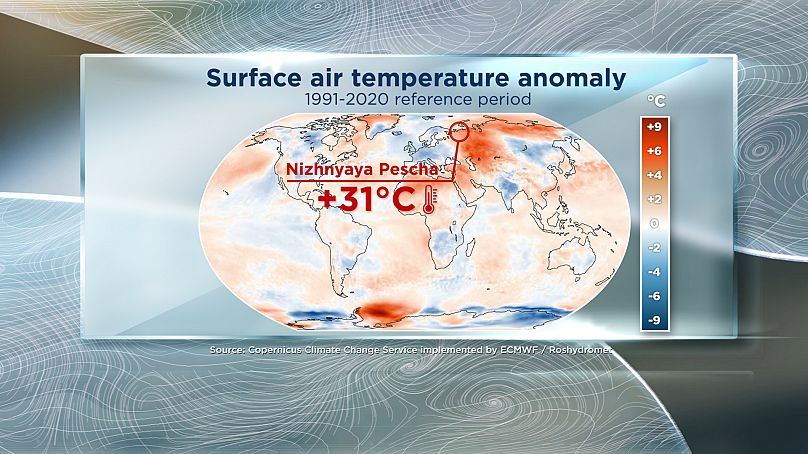

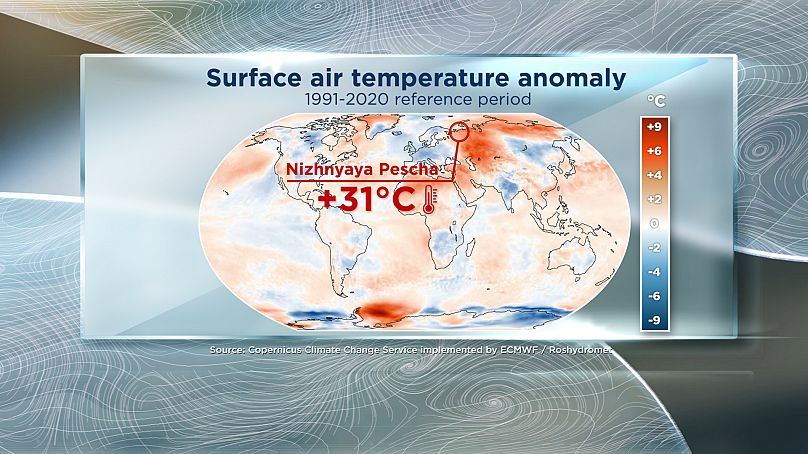

Nel complesso, i dati climatici per il mese scorso sono fatti di contrasti, e potete vederlo nella mappa dell'anomalia della temperatura superficiale dell'aria.

C'è una netta disparità tra il freddo blu sopra l'Europa e l''area rossa sull'Asia centrale, dove le temperature il mese scorso sono state 5 gradi sopra la media. E poi ci sono stati dei veri estremi: All'interno del Circolo polare artico c'è stata una breve ondata di caldo, con il villaggio di Nizhnyaya Pescha che ha raggiunto i 31 gradi il 20 maggio.

I dati: un maggio di contrasti

In Europa abbiamo visto l'ondata di freddo di aprile prolungarsi su maggio, con temperature di 0,5 gradi inferiori alla media 1991-2020.

Nel complesso, i dati climatici per il mese scorso sono fatti di contrasti, e potete vederlo nella mappa dell'anomalia della temperatura superficiale dell'aria.

C'è una netta disparità tra il freddo blu sopra l'Europa e l''area rossa sull'Asia centrale, dove le temperature il mese scorso sono state 5 gradi sopra la media. E poi ci sono stati dei veri estremi: All'interno del Circolo polare artico c'è stata una breve ondata di caldo, con il villaggio di Nizhnyaya Pescha che ha raggiunto i 31 gradi il 20 maggio.

Un record nel Circolo polare articoeuronews

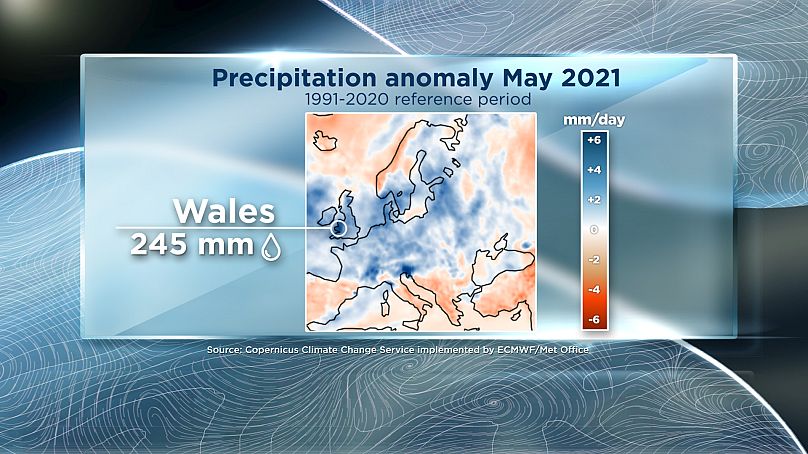

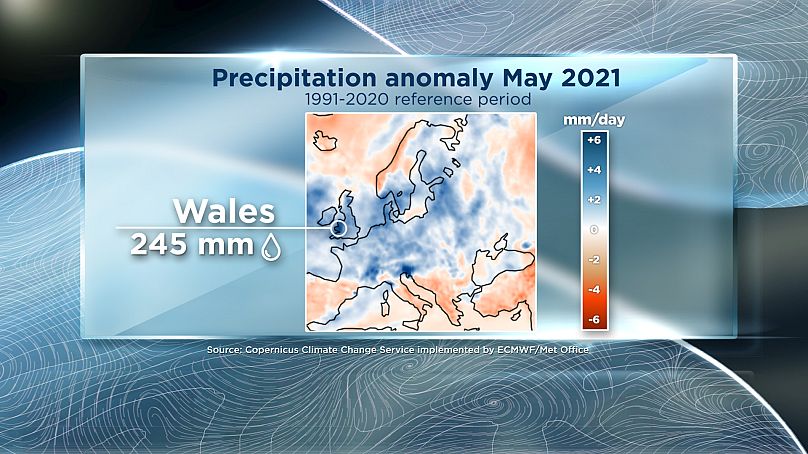

La mappa dell'anomalia delle precipitazioni ci mostra alcuni paralleli con quella della temperatura: le zone più calde sono state anche le più secche, in Grecia, Turchia e Russia, e nell'Europa nordoccidentale ha fatto freddo e umido. Il Galles ha vissuto il suo maggio più piovoso mai registrato con 245 millimetri di pioggia.

La mappa dell'anomalia delle precipitazioni ci mostra alcuni paralleli con quella della temperatura: le zone più calde sono state anche le più secche, in Grecia, Turchia e Russia, e nell'Europa nordoccidentale ha fatto freddo e umido. Il Galles ha vissuto il suo maggio più piovoso mai registrato con 245 millimetri di pioggia.

Impossibile lasciare l'ombrello a casa il mese scorso in Galleseuronews

SPONSORED CONTENT

Copernicus releases its annual European State of the Climate report

Warmest year and record rainfall in Europe, exceptional heat in the Arctic: get a free copy of Copernicus annual report which contains the latest data-driven insights to monitor our changing climate.

By Copernicus

"Pesci migranti" nelle acque danesi

I pesci sono particolarmente sensibili ai cambiamenti di temperatura, e con il riscaldamento degli oceani alcune specie si spostano verso nord, altre arrivano dal sud, alcune prosperano, altre sopravvivono appena. Siamo andati in Danimarca per saperne di più.

Nuovi tipi di pesce nelle reti

Nel porto di Gilleleje, a nord di Copenaghen, si prepara il pescato giornaliero per la vendita. I pescatori sono sotto pressione a causa delle quote, si lamentano del deflusso agricolo che inquina l'acqua e ora, con i cambiamenti climatici, stanno trovando nuovi tipi di pesce nelle loro reti, dice Lasse Nordahl dell'Asta del pesce di Gilleleje: "Stiamo cominciando a vedere specie che prima non vedevamo così spesso. Per esempio quest'anno abbiamo trovato del polpo. Ci sono state anche molte passere atlantiche negli ultimi anni: non ne trovavamo quando ho iniziato qui. La triglia è un'altra specie che ha cominciato ad apparire, non in grandi quantità, ma è una specie che stiamo vedendo sempre più spesso".

Animali a sangue freddo

La ragione per cui i pesci si stanno spostando in nuovi habitat è che sono animali a sangue freddo che vivono in acque la cui temperatura è vicina alla loro temperatura corporea. Quindi in Europa alcune specie si stanno allontanando dalle acque più calde. Il ricercatore Mark Payne spiega perché: "A terra se fa troppo caldo ci si può riparare sotto un albero, o magari scavarsi un riparo, mentre l'oceano tende a essere molto più uniforme, non c'è riparo, è molto più difficile avere un attimo di tregua rispetto alla terraferma".

Quantità di sgombro pescato nelle acque intorno all'Islanda: l'evoluzione dal 2006 al 2010

Chi va, chi viene

All'Università tecnica della Danimarca il monitoraggio regolare delle acque danesi mette in evidenza gli effetti dei cambiamenti climatici. Due le tendenze principali: l'arrivo di specie come tonno, nasello e acciuga e il declino del pesce locale, come il merluzzo del Baltico. Non solo, spiega la ricercatrice Louise Lundgaard: "Oggi un merluzzo di quattro anni è più piccolo rispetto, per esempio, a dieci anni fa. È perché si concentrano più sulla riproduzione che sulla crescita. Questo può essere dovuto alla temperatura dell'acqua, alle condizioni o alla quantità di cibo o ad altri fattori".

Adattarsi ai cambiamenti

I cambiamenti cui assistiamo in Danimarca stanno avvenendo in tutto il mondo. E come si adattano le popolazioni ittiche, la stessa cosa dovremo fare noi, dice Payne: "È sicuramente una sfida per tutte le comunità e le imprese che dipendono dall'oceano intorno alle nostre coste. Saranno costrette ad adattare le loro tecniche di pesca, le loro attrezzature, il modo in cui immagazzinano e lavorano il pesce, e anche il modo di vendere il pesce. Quindi ci sarà bisogno di far fronte a questi cambiamenti nell'intera industria di trasformazione del pesce".

E mentre il settore si adatta, noi consumatori possiamo fare la nostra parte acquistando pesce considerato sostenibile.

SPONSORED CONTENT

Copernicus releases its annual European State of the Climate report

Warmest year and record rainfall in Europe, exceptional heat in the Arctic: get a free copy of Copernicus annual report which contains the latest data-driven insights to monitor our changing climate.

By Copernicus

"Pesci migranti" nelle acque danesi

I pesci sono particolarmente sensibili ai cambiamenti di temperatura, e con il riscaldamento degli oceani alcune specie si spostano verso nord, altre arrivano dal sud, alcune prosperano, altre sopravvivono appena. Siamo andati in Danimarca per saperne di più.

Nuovi tipi di pesce nelle reti

Nel porto di Gilleleje, a nord di Copenaghen, si prepara il pescato giornaliero per la vendita. I pescatori sono sotto pressione a causa delle quote, si lamentano del deflusso agricolo che inquina l'acqua e ora, con i cambiamenti climatici, stanno trovando nuovi tipi di pesce nelle loro reti, dice Lasse Nordahl dell'Asta del pesce di Gilleleje: "Stiamo cominciando a vedere specie che prima non vedevamo così spesso. Per esempio quest'anno abbiamo trovato del polpo. Ci sono state anche molte passere atlantiche negli ultimi anni: non ne trovavamo quando ho iniziato qui. La triglia è un'altra specie che ha cominciato ad apparire, non in grandi quantità, ma è una specie che stiamo vedendo sempre più spesso".

Animali a sangue freddo

La ragione per cui i pesci si stanno spostando in nuovi habitat è che sono animali a sangue freddo che vivono in acque la cui temperatura è vicina alla loro temperatura corporea. Quindi in Europa alcune specie si stanno allontanando dalle acque più calde. Il ricercatore Mark Payne spiega perché: "A terra se fa troppo caldo ci si può riparare sotto un albero, o magari scavarsi un riparo, mentre l'oceano tende a essere molto più uniforme, non c'è riparo, è molto più difficile avere un attimo di tregua rispetto alla terraferma".

Quantità di sgombro pescato nelle acque intorno all'Islanda: l'evoluzione dal 2006 al 2010

Chi va, chi viene

All'Università tecnica della Danimarca il monitoraggio regolare delle acque danesi mette in evidenza gli effetti dei cambiamenti climatici. Due le tendenze principali: l'arrivo di specie come tonno, nasello e acciuga e il declino del pesce locale, come il merluzzo del Baltico. Non solo, spiega la ricercatrice Louise Lundgaard: "Oggi un merluzzo di quattro anni è più piccolo rispetto, per esempio, a dieci anni fa. È perché si concentrano più sulla riproduzione che sulla crescita. Questo può essere dovuto alla temperatura dell'acqua, alle condizioni o alla quantità di cibo o ad altri fattori".

Adattarsi ai cambiamenti

I cambiamenti cui assistiamo in Danimarca stanno avvenendo in tutto il mondo. E come si adattano le popolazioni ittiche, la stessa cosa dovremo fare noi, dice Payne: "È sicuramente una sfida per tutte le comunità e le imprese che dipendono dall'oceano intorno alle nostre coste. Saranno costrette ad adattare le loro tecniche di pesca, le loro attrezzature, il modo in cui immagazzinano e lavorano il pesce, e anche il modo di vendere il pesce. Quindi ci sarà bisogno di far fronte a questi cambiamenti nell'intera industria di trasformazione del pesce".

E mentre il settore si adatta, noi consumatori possiamo fare la nostra parte acquistando pesce considerato sostenibile.

fonte: it.euronews.com

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!#Iscriviti QUI alla #Associazione COORDINAMENTO REGIONALE UMBRIA RIFIUTI ZERO (CRU-RZ)

=> Seguici su Blogger

https://rifiutizeroumbria.blogspot.com

=> Seguici su Facebook

=> Seguici su Facebook

Un consorzio finanziato dall'UE converte la pesca e i rifiuti urbani in materiali da imballaggio

Il progetto è stato avviato con l'obiettivo di recuperare i rifiuti solidi urbani e le materie prime marine rest dall'industria ittica al fine di ottenere nuovi prodotti e additivi ad alto valore aggiunto.

I risultati hanno incluso ritardanti di fiamma che forniscono un'alternativa ai modelli alogenati, imballaggi barriera e rivestimenti commestibili che prolungano la durata di conservazione degli alimenti e sostanze chimiche che possono essere utilizzate per produrre nuova plastica da risorse rinnovabili.

Gli scarti dell'industria della pesca sono stati utilizzati anche per ottenere alternative all'etilene vinil alcol (EVOH, di origine fossile) che hanno proprietà di barriera all'ossigeno. Questa formula a base di gelatina di pesce può essere incorporata nella pellicola di confezionamento alimentare o utilizzata per rivestire il cibo sotto forma di un rivestimento commestibile che ne prolunga la durata.

Nel caso dei rifiuti solidi urbani, l'uso di processi di fermentazione innovativi ha permesso di estrarre dagli zuccheri i mattoni che possono essere utilizzati per sintetizzare biopolimeri come le poliammidi a base biologica. Questi materiali provengono da fonti rinnovabili e trovano applicazione anche nell'industria automobilistica.

Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea con la convenzione di sovvenzione numero 720770.

fonte: packagingeurope.com

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Seaspiracy, il documentario sugli oceani che ci cambierà per sempre è arrivato su Netflix

Dopo Cowspiracy arriva su Netflix Seaspiracy, il documentario che svela il lato oscuro dell’industria della pesca e di tutte le condotte suicide che stanno devastando gli oceani.

L’oceano, culla e polmone della vita sulla Terra, è l’habitat più vasto e prezioso del nostro ecosistema. Il luogo in cui tutto è cominciato e da cui dipende l’equilibrio di tutte le specie, uomo incluso. Noi, invece, lo stiamo condannando a morte, inquinandolo e depredandolo senza misura. A tracciare questo drammatico quadro, sbattendoci in faccia la verità è il documentario Seaspiracy, uscito il 24 marzo su Netflix.

Durante tutta la lavorazione del film, gli attivisti Kip Andersen (produttore esecutivo) e Ali Tabrizi (regista), hanno incessantemente divulgato notizie e dati sullo stato di salute dei mari, per cercare di accelerare la presa di coscienza delle persone e delle istituzioni, invocando un cambio di rotta nell’atteggiamento suicida che l’umanità porta avanti ormai da troppo tempo.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Seaspiracy, la trama del documentario

Risultato di anni di ricerche e di indagini (condotte anche a rischio della propria vita dai registi), il film mostrerà quali proporzioni ha raggiunto oggi il nostro impatto sugli oceani. Alleati indispensabili per la nostra sopravvivenza, essi producono la metà dell’ossigeno che respiriamo, ospitano l’80 per cento della vita, sulla Terra, assorbono circa un terzo delle emissioni di CO2 create dall’uomo e, dagli anni Sessanta ad oggi, hanno assorbito il 90 per cento del calore in eccesso con cui abbiamo alterato il clima della Terra.

In cambio noi, dal 1950 ad oggi, abbiamo portato al collasso il 29 per cento delle specie ittiche commerciali (con un trend che minaccia un declino sempre più rapido e devastante entro il 2048); uccidiamo 650 mila animali marini ogni anno tra balene, delfini e foche, massacrando 73 milioni di squali all’anno per la loro carne, ma anche “per errore”.

Senza fare sconti, gli autori sono andati a scavare all’origine delle condotte umane responsabili della distruzione oceanica, che sta provocando la più grande estinzione di massa delle specie degli ultimi 65 milioni di anni, dopo la scomparsa dei dinosauri.

Questo film trasformerà radicalmente il modo in cui pensiamo e agiamo sulla conservazione degli oceani per sempre. È ora che concentriamo le nostre preoccupazioni ecologiche ed etiche sui nostri mari e sui suoi abitanti. Questa è una nuova era per il modo in cui trattiamo l’habitat più importante della terra.

Ali Tabrizi, attivista oceanico e regista di Seapiracy

Andersen e Tabrizi hanno così portato le telecamere sui pescherecci, nelle aree di acquacoltura, ma anche negli uffici dei responsabili, portando a galla il lato oscuro dell’industria della pesca con il suo sfruttamento intensivo dei mari e dei suoi abitanti.

![]()

A finire sotto accusa è dunque la condotta scellerata e ottusa dell’umanità, che da anni aggredisce le acque oceaniche e i loro abitanti con spietata avidità e prepotenza. Un tema scottante e messo sotto silenzio anche da chi avrebbe dovuto denunciare e, di conseguenza, intervenire. Da qui la scelta del titolo, Seaspiracy (gioco di parole tra sea, mare, e conspiracy, cospirazione), con cui il film punta il dito contro l’omertà di chi finora ha taciuto su quello che è definito uno dei più grandi problemi che affliggono la nostra epoca e da cui dipenderà la salvezza dell’intero pianeta.

L’oceano, culla e polmone della vita sulla Terra, è l’habitat più vasto e prezioso del nostro ecosistema. Il luogo in cui tutto è cominciato e da cui dipende l’equilibrio di tutte le specie, uomo incluso. Noi, invece, lo stiamo condannando a morte, inquinandolo e depredandolo senza misura. A tracciare questo drammatico quadro, sbattendoci in faccia la verità è il documentario Seaspiracy, uscito il 24 marzo su Netflix.

Durante tutta la lavorazione del film, gli attivisti Kip Andersen (produttore esecutivo) e Ali Tabrizi (regista), hanno incessantemente divulgato notizie e dati sullo stato di salute dei mari, per cercare di accelerare la presa di coscienza delle persone e delle istituzioni, invocando un cambio di rotta nell’atteggiamento suicida che l’umanità porta avanti ormai da troppo tempo.

Seaspiracy, la trama del documentario

Risultato di anni di ricerche e di indagini (condotte anche a rischio della propria vita dai registi), il film mostrerà quali proporzioni ha raggiunto oggi il nostro impatto sugli oceani. Alleati indispensabili per la nostra sopravvivenza, essi producono la metà dell’ossigeno che respiriamo, ospitano l’80 per cento della vita, sulla Terra, assorbono circa un terzo delle emissioni di CO2 create dall’uomo e, dagli anni Sessanta ad oggi, hanno assorbito il 90 per cento del calore in eccesso con cui abbiamo alterato il clima della Terra.

In cambio noi, dal 1950 ad oggi, abbiamo portato al collasso il 29 per cento delle specie ittiche commerciali (con un trend che minaccia un declino sempre più rapido e devastante entro il 2048); uccidiamo 650 mila animali marini ogni anno tra balene, delfini e foche, massacrando 73 milioni di squali all’anno per la loro carne, ma anche “per errore”.

Senza fare sconti, gli autori sono andati a scavare all’origine delle condotte umane responsabili della distruzione oceanica, che sta provocando la più grande estinzione di massa delle specie degli ultimi 65 milioni di anni, dopo la scomparsa dei dinosauri.

Questo film trasformerà radicalmente il modo in cui pensiamo e agiamo sulla conservazione degli oceani per sempre. È ora che concentriamo le nostre preoccupazioni ecologiche ed etiche sui nostri mari e sui suoi abitanti. Questa è una nuova era per il modo in cui trattiamo l’habitat più importante della terra.

Ali Tabrizi, attivista oceanico e regista di Seapiracy

Andersen e Tabrizi hanno così portato le telecamere sui pescherecci, nelle aree di acquacoltura, ma anche negli uffici dei responsabili, portando a galla il lato oscuro dell’industria della pesca con il suo sfruttamento intensivo dei mari e dei suoi abitanti.

A finire sotto accusa è dunque la condotta scellerata e ottusa dell’umanità, che da anni aggredisce le acque oceaniche e i loro abitanti con spietata avidità e prepotenza. Un tema scottante e messo sotto silenzio anche da chi avrebbe dovuto denunciare e, di conseguenza, intervenire. Da qui la scelta del titolo, Seaspiracy (gioco di parole tra sea, mare, e conspiracy, cospirazione), con cui il film punta il dito contro l’omertà di chi finora ha taciuto su quello che è definito uno dei più grandi problemi che affliggono la nostra epoca e da cui dipenderà la salvezza dell’intero pianeta.

Alcune popolazioni di squali sono diminuite fino al 98 per cento negli ultimi 15 anni e quasi un terzo delle specie di squali pelagici è considerato minacciato dall’Iucn © Netflix 2021

Il sequel di Cowspiracy

Lo stesso approccio usato in Seaspiracy era stato adottato anche nel documentario del 2015 Cowspiracy, prodotto da Leonardo DiCaprio e diretto dallo stesso Kip Andersen. Al centro delle sue indagini, allora, era stato l’impatto ambientale della produzione di carne sul pianeta e l’omertà delle associazioni ambientaliste.

Dopo aver appreso, tramite un rapporto della Fao, che l’allevamento del bestiame genera più gas serra dell’intero settore dei trasporti e rappresenta la causa motrice principale della devastazione ambientale, Andersen, attivista convinto, era rimasto sconvolto dal silenzio assordante sul tema da parte delle grandi associazioni ambientaliste. Le stesse che lui stesso aveva sostenuto per anni.

Da lì il suo desiderio di andare a fondo della questione e la scoperta del motivo di tale silenzio: la paura delle associazioni di essere identificate come realtà anti-carne, perdendo così l’indispensabile sostegno popolare ed economico.

![]()

Il legame letale tra allevamenti intensivi e oceani

Un altro aspetto che affronterà Seaspiracy è la connessione tra l’industria zootecnica e l’inquinamento delle acque, con la conseguente distruzione degli habitat, contaminati dai deflussi agricoli. Un legame letale che secondo l’Epa (Environmental protection agency) è la causa principale dell’estinzione delle specie marine e delle zone morte oceaniche.

Quello che è chiaro da tempo, insomma, è che da questa guerra che l’uomo ha dichiarato agli oceani, nessuno potrà uscire vincitore e che per ristabilire un equilibrio duraturo serve una decisa e rapida presa di posizione da parte di tutti. Il documentario Seaspiracy, con la sua denuncia chiara e coraggiosa, potrà certamente contribuire a questo scopo.

fonte: www.lifegate.it

Il sequel di Cowspiracy

Lo stesso approccio usato in Seaspiracy era stato adottato anche nel documentario del 2015 Cowspiracy, prodotto da Leonardo DiCaprio e diretto dallo stesso Kip Andersen. Al centro delle sue indagini, allora, era stato l’impatto ambientale della produzione di carne sul pianeta e l’omertà delle associazioni ambientaliste.

Dopo aver appreso, tramite un rapporto della Fao, che l’allevamento del bestiame genera più gas serra dell’intero settore dei trasporti e rappresenta la causa motrice principale della devastazione ambientale, Andersen, attivista convinto, era rimasto sconvolto dal silenzio assordante sul tema da parte delle grandi associazioni ambientaliste. Le stesse che lui stesso aveva sostenuto per anni.

Da lì il suo desiderio di andare a fondo della questione e la scoperta del motivo di tale silenzio: la paura delle associazioni di essere identificate come realtà anti-carne, perdendo così l’indispensabile sostegno popolare ed economico.

Il legame letale tra allevamenti intensivi e oceani

Un altro aspetto che affronterà Seaspiracy è la connessione tra l’industria zootecnica e l’inquinamento delle acque, con la conseguente distruzione degli habitat, contaminati dai deflussi agricoli. Un legame letale che secondo l’Epa (Environmental protection agency) è la causa principale dell’estinzione delle specie marine e delle zone morte oceaniche.

Quello che è chiaro da tempo, insomma, è che da questa guerra che l’uomo ha dichiarato agli oceani, nessuno potrà uscire vincitore e che per ristabilire un equilibrio duraturo serve una decisa e rapida presa di posizione da parte di tutti. Il documentario Seaspiracy, con la sua denuncia chiara e coraggiosa, potrà certamente contribuire a questo scopo.

fonte: www.lifegate.it

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Plastica, pesca e inquinamento: il destino da cambiare

C’è chi il mare lo canta, chi lo ascolta, chi lo osserva e chi lo racconta da tutta una vita. Sono i protagonisti di questa storia fatta di distese blu cobalto minacciate dalla presenza dell’uomo. Una convivenza difficile quella tra l’essere umano e la natura, figli della stessa madre che non riescono a trovare un punto di incontro.

Il blocco delle attività produttive e dei trasporti hanno generato conseguenze per molti inaspettate: acque cristalline e animali che tornano a popolare quegli angoli che fino a poco tempo prima erano loro proibiti. Ma quanto durerà?

fonte: www.ricicla.tv

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Iscriviti a:

Post (Atom)