L’11 e il 12 ottobre 2021 si terranno a Milano due giornate di ...

Due giornate di studio e approfondimento interagenziale sul particolato atmosferico

L’11 e il 12 ottobre 2021 si terranno a Milano due giornate di ...

Muschi e qualità dell’aria, un singolare binomio

L’obiettivo è valutare l’efficacia ambientale legata proprio all’utilizzo per l’edilizia, di sistemi di rivestimento leggero in muschio.

Una sperimentazione è stata avviata nei giorni scorsi usando, come riferimento, la centralina posta all’incrocio tra corso Europa e via San Martino, a Genova, che ospita alcuni campioni di muschi opportunamente trattati.

Terminata l’esposizione prevista, Arpal aiuterà i ricercatori dell’Università di Genova anche attraverso le analisi al microscopio elettronico, che permetteranno di misurare nello specifico le polveri sottili assorbite dal muschio.

Ecco il video che riassume l’attività.

fonte: www.snpambiente.it

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Ricerca. Con la mobilità elettrica nel 2030 l’inquinamento delle città crollerà dell’89%

Cinque città a confronto

Lo studio prende in considerazione la dispersione in atmosfera e al suolo degli inquinanti e l'impatto delle emissioni in cinque città: Torino, Milano, Bologna, Roma e Palermo. L'analisi guarda a due scenari: uno al 2025 e uno al 2030, con riferimento all'attuale parco circolante di veicoli privati e della logistica.

Nello scenario di ricambio del parco mezzi, "la penetrazione di una percentuale di veicoli elettrici gioca un ruolo fondamentale nella riduzione delle concentrazioni degli inquinanti locali, in particolare di NO2 (biossido di azoto)": si passerebbe da un minimo del 47% a Bologna a un massimo del 62% a Roma nello scenario al 2025; e dal 74% a Palermo fino all'89% nella Capitale, nello scenario al 2030. Impatto ridotto, ma comunque importante per il PM10. Se si osservano i risultati dello scenario 2025 la percentuale di riduzione parte da un minimo del 28% (caso Bologna) fino ad un massimo del 38% (caso Palermo); per lo scenario 2030 l'abbattimento non è così determinante come per NO2, la riduzione varia tra 34% e 46%.

fonte: www.e-gazette.it

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Studio di Arpa Veneto sulle performance di sensori low-cost per la misura del PM10

Negli ultimi anni si sono diffusi diversi tipi di sensori a basso costo (qualche decina di euro) per la determinazione di inquinanti atmosferici. ARPA Veneto, viste anche le diverse segnalazioni e richieste di informazioni da parte dell’utenza, ha deciso di intraprendere uno studio per comprendere potenzialità e limiti di un modello molto diffuso di sensore low-cost per il particolato, effettuando un rigoroso confronto con la strumentazione di riferimento, normalmente utilizzata per le misure ai sensi della norma. Infatti tra i sensori a basso costo, quelli che hanno avuto più successo tra la popolazione sono stati sicuramente quelli per la determinazione di PM10 e PM2.5

Questi dispositivi, per il cui assemblaggio e funzionamento esiste un’ampia documentazione online, effettuano delle misure di concentrazione del particolato con alte frequenze (anche ogni minuto), con la possibilità di pubblicare il dato su piattaforme online dedicate, in cui sono presenti un gran numero di dispositivi ubicati anche in Veneto.

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/12/Aria-Sensori-lowcost_Report-2020.pdf

Prendendo spunto da questo rapporto, abbiamo chiesto ad Alessandro Benassi che coordina il gruppo di lavoro SNPA sulla “Citizen science” di rispondere ad alcune domande.

l lavoro che Arpa Veneto ha fatto sui dispositivi di monitoraggio low-cost ha permesso di individuarne alcuni che possono essere considerati “affidabili” e con l’individuazione dello “scarto” fra i loro risultati e quelli delle stazioni di monitoraggio gestite dalle Arpa?

Questo primo studio di ARPAV è stato compiuto valutando le performance del modello di sensore low cost più diffuso tra i cittadini, a causa della grande mole di informazioni presente online sul suo funzionamento e relativo assemblaggio. Questi sensori funzionano sul principio del light scattering come la gran parte dei modelli sul mercato e sia dallo studio che da dati di letteratura si può evincere che proprio al principio di funzionamento, e non tanto la strutturazione del sensore, è legata l’affidabilità di questi monitor. Infatti in condizioni di elevata umidità relativa, in particolare associata a fenomeni meteorologici di foschia o nebbia, la determinazione legata al light scattering può subire dei cali di performance, portando ad una significativa sovrastima del particolato. Tali condizioni purtroppo sono particolarmente frequenti specialmente durante i mesi invernali, proprio quando i livelli di particolato atmosferico sono massimi. D’altro canto le schede tecniche di molti modelli di sensori fanno espresso riferimento a necessità di funzionamento in condizioni di lavoro con umidità relative non estremamente alte, di solito inferiori al 70-80%. Purtroppo questa problematica, particolarmente importante nel caso di funzionamento dei sensori outdoor, non è conosciuta o tenuta in debita considerazione dagli utenti, che utilizzano nella grandissima parte dei casi questi strumenti all’aperto: per questo motivo lo studio ha cercato di evidenziare e circostanziare puntualmente il problema, per portarlo alla conoscenza del pubblico. Al contrario, si è appurato che in condizioni di lavoro ottimali, per esempio durante i mesi estivi (ma anche e soprattutto in ambienti indoor, con condizioni di umidità controllata), questi sensori presentano una discreta accuratezza e la possibilità di evidenziare fenomeni di variazione delle concentrazioni di particolato anche di durata molto breve, grazie all’elevata risoluzione temporale delle misure.

Questo lavoro può servire per definire un “protocollo di monitoraggio” che permetta di promuovere iniziative di citizen science?

Le iniziative di Citizen Science partono spesso e giustamente dai cittadini, in maniera spontanea. Proprio nel campo della qualità dell’aria, in Italia, vi sono gli esempi collaudati di tale fenomeno. Ne abbiamo recentemente parlato anche nel convegno Aree Fragili in cui hanno partecipato anche alcuni di noi attori del SNPA.

A volte i cittadini ci chiedono un confronto sulle misure che svolgono, altre volte no.

Quello che ci sembra importante sottolineare in questo contesto è che noi, operatori del SNPA, dobbiamo innanzitutto essere in grado di sapere come si comportano i misuratori più comunemente usati in queste sperimentazioni, quali sono le loro caratteristiche, in quali condizioni essi possano dare misure indicative ed in quali invece, magari, si dimostrino inaffidabili od inefficaci. Si tratta di un approfondimento che non è da considerarsi in opposizione o concorrenza con le misure e i sistemi di riferimento ufficiali, ma piuttosto come la premessa culturale per costruire un confronto con i cittadini e condividere con essi il percorso di conoscenza su questa tipologia di sensori.

Secondo lei sarebbe auspicabile che il SNPA si facesse promotore di iniziative di citizen science, ed in quali campi?

Personalmente ritengo che la CS sia un tema su cui tutti noi, operatori del SNPA, dobbiamo prestare attenzione, proponendo atteggiamenti positivi e costruttivi. E’ una realtà attraverso la quale potremo anche veicolare i contenuti e le numerosissime informazioni prodotte dal Sistema, fornendo degli importanti spunti di educazione ambientale.

Come già accennato, quello che non va dimenticato è la componente spontanea del fenomeno, il fatto che le iniziative nascano da bisogni specifici, interessi ed attenzioni che si rendono evidenti nelle singole realtà territoriali.

Per questo, di fronte ad una realtà in così forte sviluppo, ritengo che sia importante prioritariamente dotare il SNPA di uno strumento di osservazione delle iniziative di CS. Dall’esperienza nascerà, sono sicuro, una capacità del Sistema di saper sempre meglio e sempre più valorizzare i grandi vantaggi di queste sperimentazioni, in qualsiasi campo ambientale esse siano applicate.

A breve inizieremo a raccogliere in maniera più sistematica di quanto fatto finora, i progetti con componenti di Citizen Science che hanno visto coinvolti, a vario titolo, Agenzie Ambientali o ISPRA. Non vorremmo solo costruire un ennesimo catalogo che rischierebbe di diventare vecchio non appena concluso, quanto cominciare a creare punti di riferimento per chi volesse affrontare progetti di CS. Molti cittadini hanno voglia di partecipare in prima persona ad iniziative, anche sperimentali, in campo ambientale: si tratterebbe semplicemente di diventare partner affidabili ed autorevoli in questi processi. L’importante è non creare una rete troppo rigida, impermeabile e con regole di ingaggio troppo complesse . Così facendo ci troveremmo fuori da un fenomeno che nasce “spontaneo” , dove il cittadino può (non deve!) rivolgersi all’istituzione per partecipare e non per essere giudicato.

fonte: www.snpambiente.it

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

La caratterizzazione chimica del particolato atmosferico

Sono disponibili i video e presentazioni della terza edizione nazionale delle Giornate di studio e approfondimento interagenziale tenutesi il 19 e 20 novembre su “La caratterizzazione chimica del particolato atmosferico”, organizzata da ARPA Friuli Venezia Giulia e ARPA Marche. Inizialmente previste nelle città di Pesaro e Fano che si erano rese disponibili ad ospitare l’evento, a causa dell’emergenza epidemiologia in corso sono state realizzate in modalità “on-line”.

Nate nel 2016 in ARPA FVG come evento regionale, dal 2018 le Giornate sono state successivamente estese a livello nazionale (con due edizioni tenute in Toscana e Sicilia) allo scopo di allargare a livello interregionale il confronto su questo tema molto attuale.

Fulcro di questa edizione tenutasi nella regione Marche è stata la sinergia di competenze messe a disposizione dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, dalle Università e da Istituti prestigiosi come l’Ispra e il CNR-IIA di Roma.

Nella prima giornata, dopo la lectio magistralis tenuta dal Prof. De Gennaro dell’Università di Bari, sono state fornite nozioni sulla tecniche chemiometriche di base per la caratterizzazione chimica del particolato (PCA e PMF), per proseguire in mattinata con l’esposizione dei casi studio che hanno riguardato le determinazioni analitiche e le elaborazioni dei dati su nuovi inquinanti ricercati nel particolato atmosferico.

La sessione pomeridiana è stata interamente dedicata alle “Evidenze dell’effetto del lockdown sulla qualità dell’aria”, durante la quale il CNR-IIA di Roma e le Agenzie Regionali di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Valle D’Aosta e Umbria hanno fornito un quadro a livello nazionale della qualità dell’aria nei primi mesi del 2020 e durante il periodo del lockdown dovuto alla Pandemia da COVID-19. Sono state illustrate le variazioni nella composizione chimica (principalmente metalli e IPA) del PM 10 e 2.5, nonché di NO2, NO, benzene e dei loro rapporti diagnostici, descrivendo con una grande varietà di strumenti statistici una situazione in cui il peso delle sorgenti principali è stato ampiamento modificato rispetto all’abituale.

L’argomento COVID-19 è stato ripreso nella seconda giornata nella lectio magistralis del Prof. Pivato dell’Università di Padova, il quale ha offerto spunti di riflessione su argomenti molto attuali illustrando i commenti sugli studi effettuati in merito alla correlazione tra PM10 e diffusione del virus, descrivendo l’attività sperimentale in corso sulla presenza di RNA di COVID-19 nel particolato atmosferico per concludere poi con una panoramica sulle responsabilità amministrative dell’inquinamento atmosferico. Sul tema pandemia sono stati presentati anche degli studi epidemiologici a livello regionale e nazionale eseguiti ad ARPA Marche in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche.

Altra novità di questa edizione è rappresentata dal contributo fornito dal Dott. A. Di Menno Di Bucchianico dell’ISPRA, il quale ha completato il quadro della speciazione del particolato atmosferico introducendo la componente aerobiologica e illustrando, tra i vari argomenti, i meccanismi di trasporto, interazione e di monitoraggio di pollini e spore, con l’importante riferimento alla rete POLLnet che ogni settimana pubblica i bollettini dei pollini e delle spore fungine in Italia.

La seconda parte della giornata è stata interamente dedicata alla caratterizzazione del particolato atmosferico derivante dal biomass burning, argomento di grande attualità, con l’intervento di 5 Agenzie che hanno illustrato anche nuove e diverse metodologie di valutazione dell’impatto del fenomeno, specificando come questo non sia limitato alle aree rurali/montane o ai periodi invernali.

Con una media di quasi 200 partecipanti collegati online, l’evento è stato ampiamente apprezzato non solo da tutti gli operatori del settore, ma anche dalle Autorità Istituzionali, nelle persone del Presidente del SNPA Dott. Stefano Laporta, il Presidente ASSOARPA, Dott. Giuseppe Bortone, l’Assessore Regionale all’Ambiente della Regione Marche Dott. Stefano Aguzzi, i Sindaci delle città di Pesaro e Fano, Matteo Ricci e Massimo Seri, che hanno riconosciuto l’importanza della condivisione delle conoscenze sulla tematica della caratterizzazione del particolato all’interno del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale.

LEGGI IL PROGRAMMA

SCARICA LE RELAZIONI E GUARDA I VIDEO:

Relatore: Presentazioni interventi Video

Giancarlo Marchetti

Direttore Generale ARPA Marche Introduzione all’evento https://youtu.be/u-LmQUnlWzg

Stellio Vatta

Direttore Generale ARPA Friuli Venezia Giulia Saluti istituzionali https://youtu.be/JtgZy-SSRSU

Matteo Ricci

Sindaco di Pesaro Saluti istituzionali https://youtu.be/1zHepySLZiE

Stefano Laporta

Presidente SNPA / ISPRA Saluti istituzionali https://youtu.be/cQsjCCsTHuk

Stefano Aguzzi

Assessore regionale all’ambiente Saluti istituzionali https://youtu.be/V6Errodcljs

Lectio Magistralis:

Gianluigi De Gennaro – Università di Bari La caratterizzazione chimica “on-line” https://youtu.be/gfF735vhcaI

Fabiana Scotto – ARPAE Emilia Romagna Identificazione delle sorgenti del particolato tramite modelli a recettore (PMF) —

Mara Galletti – ARPA Umbria Monitoraggio in aria ambiente di PCDD, PCDF e PCB nella regione Umbria https://youtu.be/0Lm3Yq8d1J0

Annamaria Falgiani – ARPA Marche I nitro-IPA come marker di traffico navale https://youtu.be/Pq6Qbh6wMKQ

Arianna Tolloi – ARPA Friuli Venezia Giulia Confronto interregionale: Evidenze dell’ “Effetto Lockdown” sulla qualità dell’aria https://youtu.be/F52XKr9-8I4

Cristina Colombi, Vorne Giannelle – ARPA Lombardia Confronto interregionale: Evidenze dell’ “Effetto Lockdown” sulla qualità dell’aria https://youtu.be/XTADS5K-bUw

Irene Dorillo – ARPA Marche Confronto interregionale: Evidenze dell’ “Effetto Lockdown” sulla qualità dell’aria https://youtu.be/iXRUvDJvQV0

Henry Diemoz – ARPA Valle d’Aosta Confronto interregionale: Evidenze dell’ “Effetto Lockdown” sulla qualità dell’aria https://youtu.be/7vFnZp4ByRk

Lectio Magistralis:

Alberto Pivato – Università di Padova Lockdown e particolato: quali lezioni possiamo imparare? —

Katiuscia di Biagio – ARPA Marche Studi epidemiologici, regionale e nazionale, sugli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla diffusione e prognosi del COVID-19 —

Ilaria Corbucci, Mara Galletti – ARPA Umbria Confronto interregionale: Evidenze dell’ “Effetto Lockdown” sulla qualità dell’aria https://youtu.be/xOzStMaHfTQ

Ivan Tombolato – ARPA Valle d’Aosta L’impatto delle emissioni dovute alla combustione di biomassa sulla concentrazione di PM in Valle d’Aosta https://youtu.be/sQeXNLC2mx4

Arianna Trentini, Dimitri Bacco – ARPAE Emilia Romagna … non solo riscaldamento domestico: biomass burning e il contributo del cooking a Rimini https://youtu.be/NujW2sbc2zE

Le slide sono in corso di aggiornamento la lista completa sarà disponibile all’indirizzo: https://tinyurl.com/yyvny24q

I video sono in corso di aggiornamento la playlist completa è disponibile all’indirizzo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXGG_mlx9nSFVFt-wL0YN6e2UPtgKOuj_

fonte: www.snpambiente.it/

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Esposizione a PM e impatti sulla salute

Uno studio analitico longitudinale condotto da ricercatori provenienti da CNR, Università di Palermo, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio e INAIL è andato ad indagare e stimare gli effetti dell'esposizione a PM10 e PM2.5 sull'incidenza di malattie respiratorie in un campione residente a Pisa, in un'area caratterizzata da un livello medio-basso di inquinamento atmosferico.

Del campione, composto da 305 adulti (135 uomini e 170 donne), con un’età media di circa 56 anni, residenti nella stessa zona per tutto il periodo dello studio, ovvero a partire dal 1991, sono stati considerati i singoli fattori di rischio, ad esempio essere fumatori, l’esposizione professionale.

I livelli di esposizione mediana (25°- 75° percentile) sono stati di 30,1 µg/m3 (29,9-30,7 µg/m3) per il PM10 e 19,3 µg/m3 (18,9-19,4 µg/m3) per il PM2,5.

L'incidenza della rinite è stata significativamente associata all'aumento del PM2,5, l'incidenza della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è stata invece significativamente associata al PM10, nonché all'età e al fumo; inoltre, l’incidenza del catarro cronico è stata collegata all'aumento di PM2,5 e all'esposizione professionale. Anche se riportato per completezza, l'incidenza globale di asma era troppo bassa per produrre stime affidabili.

Questi risultati forniscono nuove informazioni e prove sugli effetti a lungo termine dell'inquinamento atmosferico da PM sulla salute respiratoria. Le diverse associazioni di PM10 e PM2.5 con i diversi disturbi respiratori, presenti nello studio, possono suggerire ulteriori direzioni di ricerca e possono anche costituire elementi utili per la definizione di politiche e provvedimenti normativi.

Lo studio si colloca tra le linee di ricerca del progetto BEEP - Bigdata in Epidemiologia ambiEntale ed occuPazionale.

Un altro studio condotto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio tra il 2006 e il 2017 nella città di Roma è andato ad analizzare la possibile associazione tra livelli giornalieri di inquinamento atmosferico e trombosi venose profonde degli arti inferiori ed embolia polmonare, con particolare riferimento all’esposizione a breve termine a PM2.5.

Se infatti sappiamo che l'esposizione a breve termine all'inquinamento atmosferico aumenta il rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare, sono disponibili ancora poche prove sugli effetti dell'inquinamento sul tromboembolismo venoso, una malattia vascolare comune.

Per lo studio in questione sono stati analizzati tutti i ricoveri urgenti per trombosi venosa profonda o embolia polmonare tra i pazienti di età superiore a 35 anni nella capitale nel periodo di riferimento; è stato quindi esaminato se

l'esposizione a breve termine al PM2,5 aumenta il rischio di ricovero in ospedale per queste due patologie

le associazioni dipendono dal periodo dell'anno (stagioni calde/stagioni fredde), da sesso, età e comorbidità, ovvero la coesistenza di più patologie diverse in uno stesso individuo.

Dallo studio è emerso che l'esposizione a breve termine al PM2,5 è associata ad un aumento del rischio di ricovero in ospedale per embolia polmonare durante la stagione calda (da aprile a settembre); non sono invece emersi effetti statisticamente significativi durante la stagione fredda o per i ricoveri per trombosi venosa profonda. L'età, il sesso e le condizioni di comorbidità non modificano l'associazione evidenziata.

fonte: http://www.arpat.toscana.it

#RifiutiZeroUmbria - Sostienici nelle nostre iniziative, anche con un piccolo contributo su questo IBAN IT 44 Q 03599 01899 050188531897. Grazie!

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Riapertura delle scuole: un’occasione per ripensarle dal punto di vista della tutela ambientale?

È all’ordine del giorno di queste settimane e lo sarà per tutta l’estate il tema della predisposizione e preparazione delle scuole alla riapertura di settembre: quali e quanti spazi, vecchi e nuovi arredi, dispositivi di sicurezza, sanificazione ed areazione….

Per istituti scolastici e amministrazioni locali questa ri-progettazione e questo sforzo, in termini finanziari ma anche di idee, può diventare la leva di un cambiamento importante se si coglie l’occasione per ripensare le nostre scuole anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Ante Covid il problema della scarsa qualità ambientale degli edifici scolastici era ben nota: si pensi in primis al problema dell’esposizione al particolato e agli altri inquinanti aero-dispersi che impatta negativamente sullo sviluppo cognitivo e quindi sul rendimento scolastico degli studenti.

È stato infatti dimostrato che nelle scuole con i più bassi livelli di polveri ultrafini da traffico veicolare, particelle di carbonio e biossido di azoto, gli indicatori dello sviluppo cognitivo segnano fino a un +13% (come attenzione e capacità di memorizzazione) rispetto alle scuole con una scarsa qualità dell’aria e presenza di più alte concentrazioni di inquinanti.

Ma come siamo messi in Italia dal punto di vista dell’inquinamento indoor delle scuole?

La campagna “Che aria tira?” condotta dal Comitato Torino Respira ha rilevato la qualità dell’aria presso 121 scuole torinesi attraverso l’installazione di provette per il monitoraggio del biossido di azoto. Quello che è emerso è che

il 99% delle scuole presenta valori superiori al valore di 20 µg/m3 al di sopra del quale si osservano effetti negativi sulla salute

il 40% delle 71 scuole dell’infanzia e primarie analizzate presenta valori oltre i limiti di legge

alcune scuole del centro e persino all’interno della ZTL sono fuori dai limiti di legge.

Il progetto di ricerca “Il cambiamento è nell’aria” promosso dalla Libera Università di Bolzano – con la collaborazione di ricercatori e dottorandi dell’Università Iuav di Venezia e delle Università di Trento e Padova – e dall’azienda Agorà, ha indagato la qualità dell’aria negli edifici scolastici italiani attraverso il monitoraggio continuo di temperatura, umidità, concentrazione di CO2 e illuminamento, mettendoli in relazione anche al comportamento degli studenti e alla normativa di riferimento (in particolare, la EN 16798-1: 2019).

Sono stati quindi rilevati valori di concentrazione di CO2 che superano per più dell’80% del tempo la soglia massima suggerita; per quanto riguarda la portata di ventilazione si è attestata sotto la soglia minima prescritta per oltre il 95% del tempo di esposizione. I dati indicano anche come un ricorso alla ventilazione naturale, anche se fosse più esteso di quanto già fatto nelle due settimane (le finestre sono risultate completamente chiuse per meno della metà del tempo), difficilmente potrebbe garantire i tassi di ricambio richiesti.

Quando si pensa all’inquinamento delle scuole non possiamo dimenticare anche i problemi di carattere acustico. Uno studio condotto nell’ambito del progetto Life Gioconda a Napoli, Taranto, Ravenna ed alcuni Comuni del Valdarno inferiore ha mostrato che la maggior parte dei rumori che interessano i plessi scolastici sono quelli causati o da vicini siti industriali o dal traffico veicolare. Inoltre anche gli edifici sono risultati deficitari dal punto di vista acustico, a causa di superfici esterne non riverberanti o in grado di assorbire e disperdere i rumori, una non adeguata acustica delle aule e la mancanza di infissi in grado di diminuire il propagarsi dei rumori.

Il caso studio ha confermato l’esistenza di una correlazione tra il fastidio percepito dagli studenti e le misure del rumore fuori e dentro le aule. Già precedenti indagini sull’argomento avevano mostrato una stretta correlazione tra il fastidio percepito dai ragazzi a causa dei rumori e le loro capacità di comprensione, uso dell’attenzione, memoria e abilità matematiche.

Cosa si può fare per limitare l’inquinamento negli edifici scolastici?

Le raccomandazioni per garantire un’adeguata qualità dell’aria nelle classi elaborate dalla Cattedra UNESCO per l’educazione alla salute e lo sviluppo sostenibile e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) prevedono dallo stop al sovraffollamento delle classi all’importanza dell’igiene personale degli alunni fino all’ottimale ventilazione e pulizia delle aule; dall’installazione di termostati e dal monitoraggio continuo di Radon e PM10/PM2.5 alla piantumazione di barriere verdi intorno agli edifici scolastici, valutando anche l’opportunità di utilizzare per l’indoor piante in grado di assorbire inquinanti e l’uso di purificatori d’aria capaci di eliminare anche i virus.

Il documento Qualità dell’aria indoor negli ambienti scolastici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici, elaborato dal Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor, consiglia la corretta scelta dei processi di efficientamento energetico finalizzato ad ottimizzare il livello di benessere e la qualità dell’aria indoor, la necessità di effettuare un regolare ricambio dell’aria, l’ammodernamento di aule, laboratori didattici specialistici, palestre, uffici, ecc., la scelta di arredi sempre più adeguati alla didattica (e non scelti perché più convenienti o recuperati), la scelta di materiali didattici e di consumo tenendo conto dei livelli emissivi di sostanze inquinanti dei singoli materiali ed ancora l’attivazione e realizzazione di programmi di tipo educativo e formativo obbligatori per gli studenti e per il personale sui potenziali rischi per la salute provenienti dall’inquinamento.

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico utili indicazioni giungono dal già citato progetto Life Gioconda: soluzioni semplici e a basso costo potrebbero infatti essere efficacemente implementate, come ad esempio una buona manutenzione di porte e finestre per migliorare l’isolamento o l’installazione di controsoffitti per contribuire all’abbassamento del riverbero. Gli stessi studenti coinvolti nel progetto hanno avanzato suggerimenti sulla riorganizzazione delle aule, dai semplici sistemi di contenimento come mezze palline da tennis sotto le sedie o pannelli alle pareti, alla riorganizzazione del traffico esterno come la chiusura delle strade che portano alle scuole.

Si potrebbe ancora pensare ad implementare una didattica all’aperto, valorizzando lo spazio esterno agli edifici scolastici, quale occasione alternativa di apprendimento. Da uno studio, condotto dall’Istituto regionale ricerca educativa del Lazio su ragazzi delle scuole medie, emerge che due studenti su tre non sanno eseguire una capriola in avanti, non sanno andare in bicicletta o saltare su un piede solo: si tratta di tutte quelle attività all’aria aperta che hanno caratterizzato lo sviluppo e la crescita delle generazioni di ieri e che sempre più sono state sostituite da sedentarietà e chiusura dentro le abitazioni.

Il cosiddetto “disturbo pediatrico da deficit di natura”, definito per la prima volta da Richard Louv, giornalista e scrittore americano nel 2005 e poi studiato e osservato da medici e ricercatori, coinvolge proprio i bambini che vivono in agglomerati urbani e che non hanno contatti frequenti con ambienti verdi. Stare in mezzo alla natura aiuterebbe invece a muoversi e socializzare in modo diretto e autentico, favorendo l’attività sportiva e la buona salute psicofisica, e la vegetazione, anche quella cittadina, migliorerebbe le qualità dell’aria respirata e anche solo la visione di un paesaggio verde costituirebbe un’immagine positiva a livello mentale.

È stato scientificamente dimostrato che nella vita dei bambini l’assenza di panorami naturali e di semplici attività rurali o campestri può favorire condizioni di difficoltà di attenzione e socializzazione, come l’ADHA (disturbo da deficit di attenzione e iperattività), oppure facilitare la comparsa di asma, infezioni respiratorie e disordini metabolici come l’obesità.

L’educazione all’aperto, oltre ai benefici sopra descritti, potrebbe inoltre offrire un modello in grado di garantire il distanziamento sociale, tanto richiesto in questa fase post pandemia.

L’anno scolastico che si aprirà a settembre vedrà l’introduzione – nelle scuole di ogni ordine e grado – dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che comprende anche l’educazione ambientale. Che sia di auspicio per passare dalle parole ai fatti, dall’insegnamento alla pratica?

fonte: https://www.snpambiente.it/

RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Calano i gas serra in Italia

Presentati da Ispra in live streaming su Youtube gli ultimi dati relativi all’andamento dei gas serra e degli inquinanti atmosferici. Gli esperti dell’Istituto hanno illustrato la situazione italiana in collegamento con oltre 2800 persone e con punte di 700 connessioni simultanee. Esperienza positiva per una modalità che accompagnerà le prossime presentazioni dei rapporti di Ispra in questo tempo di emergenza sanitaria.

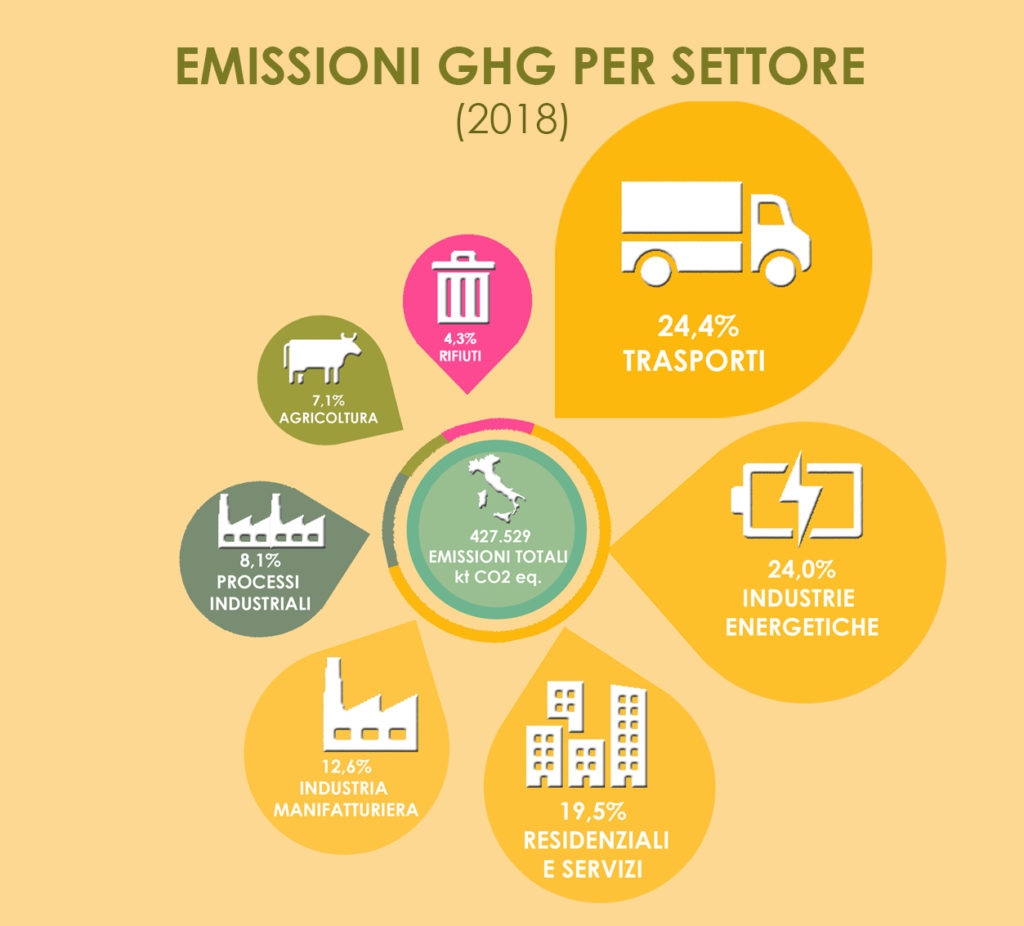

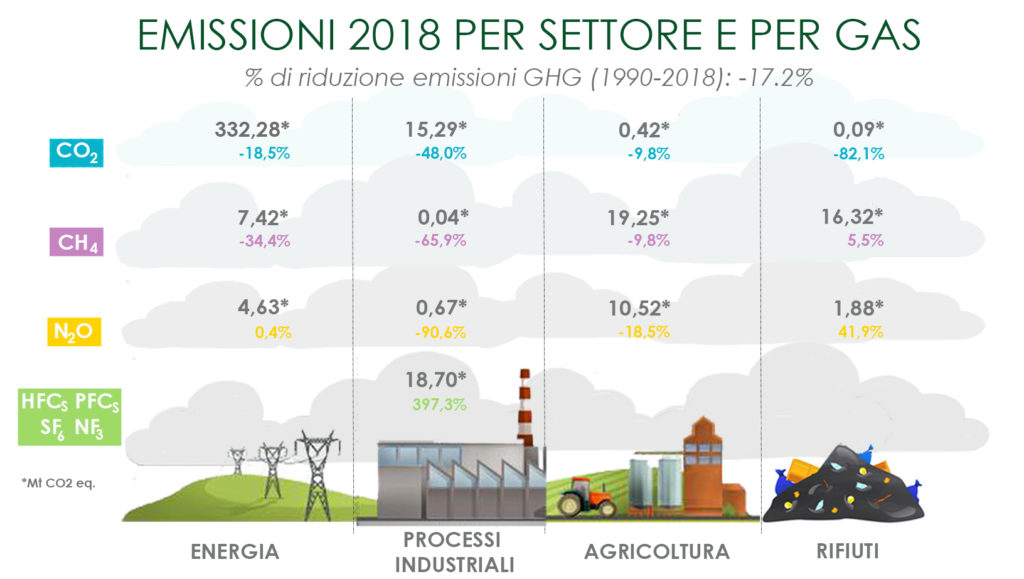

Il quadro delle emissioni dei gas serra nel nostro Paese vede un trend in decrescita negli ultimi 28 anni. Nel 2018, le emissioni diminuiscono del 17% rispetto al 1990, passando da 516 a 428 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e dello 0,9% rispetto all’anno precedente. La diminuzione è dovuta alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico) e all’incremento dell’efficienza energetica nei settori industriali.

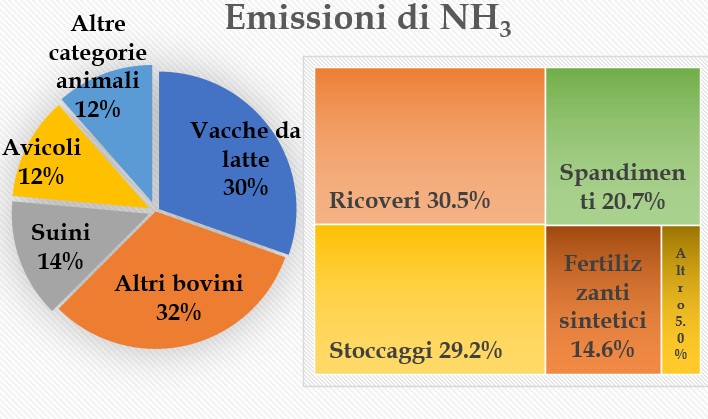

Calano anche le emissioni del settore agricoltura (-13%), che costituiscono il 7% delle emissioni di gas serra, circa 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. La maggior parte di queste emissioni – quasi l’80% – deriva dagli allevamenti, in particolare dalle categorie di bestiame bovino (quasi il 70%) e suino (più del 10%), mentre il 10% proviene dall’uso dei fertilizzanti sintetici.

Per il PM10 primario è il riscaldamento la principale fonte di emissione nel 2018, contribuendo al totale per il 54%. Non solo. Il settore, con un +41%, è l’unico che aumenta le proprie emissioni a causa della crescita della combustione di legna per il riscaldamento residenziale, mentre calano di oltre il 60% quelle prodotte dal trasporto stradale e rappresentano, nello stesso anno, il 12% del totale.

E’ la descrizione dello stato emissivo nazionale fornita dai due rapporti, il National Inventory Report 2020 e l’Informative Inventory Report 2020, presentati dall’ISPRA in videoconferenza, che presentano il quadro globale e di dettaglio della situazione italiana sull’andamento dei gas serra e degli inquinanti atmosferici dal 1990 al 2018.

ALTRE FONTI DI EMISSIONE

NOx (Ossidi di azoto): la principale fonte di emissioni è il trasporto su strada (circa il 43% nel 2018), che mostra una riduzione del 71% tra il 1990 e il 2018. Tra i settori interessati, l’unico che evidenzia un aumento delle emissioni è rappresentato dal riscaldamento (+36%, pari al 13% del totale).

COVNM (Composti Organici Volatili diversi dal metano): sono, insieme agli NOx, tra i principali precursori dell’ozono (O3) e del materiale particolato (PM). Il trend delle emissioni mostra una riduzione di circa il 54% tra il 1990 e il 2018. L’uso di solventi è la principale fonte di emissioni, contribuendo al totale con il 39% e mostrando una diminuzione di circa il 41% rispetto al 1990.

Circa la metà delle emissioni nazionali di gas climalteranti derivano dai settori della produzione di energia e dei trasporti, che registrano un +2% rispetto al 1990. L’aumento maggiore è dovuto al trasporto su strada (+3%) a causa dell’incremento della mobilità di merci e passeggeri; le percorrenze complessive (veicoli-km) per il trasporto passeggeri crescono, nel periodo di riferimento, del 21%.

Importante anche la diminuzione delle emissioni provenienti dal settore delle industrie energetiche che, sempre rispetto al 1990, scendono nel 2018 del 30%, a fronte di un aumento della produzione di energia termoelettrica da 178,6 Terawattora (TWh) a 192,7 TWh, e dei consumi di energia elettrica da 218,7 TWh a 295,5 TWh. Nel periodo 1990-2018, le emissioni energetiche dal settore residenziale e servizi sono aumentate del 6% a fronte di un incremento dei consumi energetici pari al 18,3%.

In Italia il consumo di metano nel settore civile era già diffuso nei primi anni ’90 e la crescita delle emissioni, in termini strutturali, è invece correlata all’aumento del numero delle abitazioni e dei relativi impianti di riscaldamento oltre che, in termini congiunturali, ai fattori climatici annuali. L’incremento dei consumi è strettamente collegato al maggior utilizzo di biomasse.

Per quel che riguarda il settore dei processi industriali, nel 2018 le emissioni scendono del 14,2% rispetto al 1990. L’andamento è determinato prevalentemente dalla forte riduzione delle emissioni di protossido di azoto, N2O, (-91%) nel settore chimico, grazie all’adozione di tecnologie di abbattimento delle emissioni nella produzione dell’acido nitrico e acido adipico.

Segnano infine un aumento del 5,6% le emissioni derivanti dalla gestione e dal trattamento dei rifiuti.

Le emissioni del settore sono destinate a ridursi nei prossimi anni, attraverso il miglioramento dell’efficienza di captazione del biogas e la riduzione di materia organica biodegradabile in discarica grazie alla raccolta differenziata.

FOCUS EMISSIONI DA AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI

Emissioni di gas serra dal settore agricoltura: calano le emissioni del settore che costituiscono il 7% delle emissioni di gas serra, circa 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. La maggior parte di queste – quasi l’80% – deriva dagli allevamenti, in particolare dalle categorie di bestiame bovino (quasi il 70%) e suino (più del 10%), mentre il 10% proviene dall’uso dei fertilizzanti sintetici. In particolare, per gli allevamenti, la maggior parte delle emissioni deriva dalla fermentazione enterica, a carico in particolare dei ruminanti e dalla gestione delle deiezioni (stoccaggio e spandimento). Dal 1990 le emissioni sono scese del 13% a causa della riduzione del numero dei capi, delle superfici e produzioni agricole, dell’uso dei fertilizzanti sintetici e dei cambiamenti nei metodi di gestione delle deiezioni.

Emissioni di ammoniaca dal settore agricoltura: dal 1990 diminuiscono del 23% (pari a 345.000 tonnellate di NH3 nel 2018) e rappresentano più del 90% delle emissioni nazionali di ammoniaca. L’80% di queste emissioni deriva dagli allevamenti e in particolare dalle categorie bovini, suini ed avicoli e riguardano le fasi di gestione delle deiezioni nei ricoveri, negli stoccaggi e durante le fasi di spandimento al suolo. Il contributo dell’uso dei fertilizzanti sintetici alle emissioni totali del settore è del 15% circa. Il calo è dovuto alla riduzione del numero dei capi, delle superfici e produzioni agricole, dell’uso dei fertilizzanti sintetici e alla diffusione delle tecniche di riduzioni delle emissioni.

Sul sito dell’Ispra sono disponibili i rapporti e le presentazioni dei relatori.

fonte: https://www.snpambiente.it

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Valutazione del possibile rapporto tra l’inquinamento atmosferico e la diffusione del SARS-CoV-2

Un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato anche Arpa Marche e Arpae Emilia-Romagna ha redatto un documento di attualità su un tema che suscita grande interesse e dibattito: il contributo “Valutazione del possibile rapporto tra l’inquinamento atmosferico e la diffusione del SARS-CoV-2” è stato pubblicato nel repository della rivista Epidemiologia & Prevenzione, che ospita “… rapporti di lavoro preliminari, non ancora sottoposti a revisione tra pari (peer review)” riguardanti l’epidemia COVID-19 (v. in calce documento integrale).

Nel panorama attuale, caratterizzato dall’esigenza di comprendere le modalità di propagazione del virus SARS-CoV-2, questo contributo offre una chiave di lettura rigorosamente basato sulle conoscenze disponibili e su una vasta bibliografia per comprendere il ruolo che il particolato aerodisperso e altri, molteplici, fattori ambientali potrebbero avere avuto sulla diffusione e severità della pandemia in corso, oltre ad approfondire la possibile interazione tra gli inquinanti atmosferici e le infezioni respiratorie, anche sulla base del meccanismo di azione del virus con l’ospite.

Obiettivo del lavoro è stato quello di fornire un solido contributo multidisciplinare alla conoscenza in relazione a quesiti specifici sul ruolo del particolato atmosferico provenienti da più soggetti, generati anche da recenti prese di posizione di diversi gruppi di ricerca. Non va dimenticato che le risposte a questi quesiti sono di fondamentale importanza anche per progettare la ripresa con azioni capaci di sostenere e valorizzare la resilienza dei territori e sempre più orientate al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale dettati dall’Agenda Onu 2030.

Ciò che emerge dallo studio è l’individuazione di alcune aree di ricerca meritevoli di ulteriori approfondimenti, da indagare sempre attraverso un approccio multidisciplinare, che caratterizza l’attività delle due Agenzie ambientali sul tema “ambiente e salute”. Un’attività di collaborazione già collaudata, che ha fornito interessanti proposte di lavoro congiunto all’interno del Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (Snpa), come il progetto “Zipper”, inserito nell’ambito del programma triennale delle attività di Sistema (Tavolo interagenziale TIC VII/7), che ha l’obiettivo di fornire al sistema Snpa uno strumento snello per la stima dell’esposizione della popolazione a determinanti ambientali e la valutazione dei conseguenti rischi per la salute.

Con il documento Valutazione del possibile rapporto tra l’inquinamento atmosferico e la diffusione del SARS-CoV-2, fortemente sostenuto dalle nostre direzioni, si conferma la volontà e la disponibilità del Sistema nazionale di protezione dell’ambiente a impegnare risorse e attività di ricerca nello studio del complesso rapporto “ambiente-salute”, una volontà già formalizzata attraverso il protocollo di intesa Ispra-Snpa e Istituto superiore di sanità.

Giancarlo Marchetti, direttore generale Arpa Marche

Giuseppe Bortone, direttore generale Arpae Emilia-Romagna

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria

Inquinamento atmosferico e CoViD-19

Lo Steering Committee del progetto CCM RIAS (Rete Italiana Ambiente e Salute) alla quale partecipano esperti del Sistema Sanitario Nazionale e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, ha pubblicato un documento su Scienzainrete, con il quale si esprime sul tema delle modalità di trasmissione del CoViD-19, che di seguito riproponiamo.

Introduzione

In queste ultime settimane, sono stati diffusi online contributi sotto forma pre-print(senza peer-review) che discutono o presentano analisi di dati sulla relazione tra i livelli di inquinamento atmosferico e l’epidemia di COVID-19 (malattia del Coronavirus causata dalla SARS-CoV-2). L’attenzione è posta in particolare sui potenziali effetti del particolato fine (PM), sulla diffusione della epidemia e sulla prognosi delle infezioni respiratorie. L’ipotesi sottostante è che una alta concentrazione di particolato (PM10, PM2.5) renda il sistema respiratorio più suscettibile alla infezione e alle complicanze della malattia da coronavirus. Piu è alta e costante nel tempo (come per gli anziani) l’esposizione a PM più è alta la probabilità che il sistema respiratorio sia predisposto ad una malattia più grave. D’altra parte, è noto che l’inquinamento atmosferico, subito dopo dieta, fumo, ipertensione e diabete è uno dei fattori di rischio più importanti per la salute e causa ogni anno 2.9 milioni di morti premature in tutto il mondo (https://www.stateofglobalair.org/report). Cardiopatia ischemica, ictus, malattia polmonare ostruttiva cronica, sono le principali condizioni associate alla mortalità correlata all’inquinamento atmosferico. La possibile interazione tra inquinamento e COVID-19 è anche suggerita dal fatto che l’esposizione all’inquinamento atmosferico aumenta il rischio di patologie respiratorie e infezioni acute delle basse vie respiratorie (ALRI) particolarmente in soggetti vulnerabili, quali anziani e bambini. Una associazione tra inquinamento e aumentato rischio di malattie infettive influenza-like è stata evidenziata in uno studio condotto in Cina (Su, 2019).

Gli studi fino ad oggi suggeriscono che il virus che causa COVID-19 viene trasmesso principalmente attraverso le goccioline respiratorie (droplets) di persona infetta a distanza ravvicinata a seguito di un colpo di tosse o di uno starnuto o la semplice parola; più raro il contagio attraverso le superfici infette (Cheng et al., 2020; Lewis, 2020; Schwartz, 2020). Vi sono anche alcune indicazioni che suggeriscono che il virus nell’aerosol di un ambiente chiuso possa essere ancora infettivo (NAS, 2020, Lewis, 2020). Si è infine ipotizzato che il particolato atmosferico possa essere un supporto (carrier) per la diffusione del virus per via aerea, ma questa ultima ipotesi non sembra avere alcuna plausibilità biologica. Infatti, pur riconoscendo al PM la capacità di veicolare particelle biologiche (batteri, spore, pollini, virus, funghi, alghe, frammenti vegetali), appare implausibile che i Coronavirus possano mantenere intatte le loro caratteristiche morfologiche e le loro proprietà infettive anche dopo una permanenza più o meno prolungata nell’ambiente outdoor. Temperatura, essiccamento e UV danneggiano infatti l’involucro del virus e quindi la sua capacità di infettare. La diffusione non corretta di tale ipotesi, non suffragate da evidenza scientifica, può essere molto fuorviante nella comunicazione del rischio alla popolazione, già disorientata dalla contrapposizione fra “distanze di sicurezza”, troppo ravvicinate – se consideriamo la possibile trasmissione aerea via micro-droplets in ambienti chiusi (National Academy of Sciences degli Stati Uniti (https://www.nap.edu/catalog/25769/rapid-expert-consultation-on-the-possibility-of-bioaerosol-spread-of-sars-cov-2-for-the-covid-19-pandemic-april-1-2020)- e la improbabile diffusione a chilometri di distanza secondo l’ipotesi “carrier”. Le modalità di trasmissione, così come la prevenzione del contagio, dovrebbero essere comunicate con estrema chiarezza perché sono attualmente l’aspetto più importante della diffusione dell’infezione.

Accanto alle considerazioni sugli effetti della salute, occorre tener conto che i dati provenienti da osservazioni satellitari mostrano una chiara riduzione dei livelli di inquinamento in tutti i paesi in lockdown. Dal 9 marzo i livelli di NO2 a Milano e in altre parti del nord Italia sono diminuiti di circa il 40%. E’ ovvio che occorrerà studiare meglio le ragioni di tale diminuzione delle concentrazioni, ma è plausibile una responsabilità della drastica diminuzione del traffico stradale e delle attività industriali (https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-drop-in-air-pollution?CMP=Share_iOSApp_Other).

I lavori scientifici disponibili

In Italia, l’ipotesi di un possibile collegamento tra la diffusione del COVID-19 e l’inquinamento atmosferico deriva dell’alta concentrazione di COVID-19 nella pianura padana riconosciuta come una delle aree geografiche più inquinate d’Europa (Re, 2020; Conticini 2020).

Il Position Paper congiunto della Società Italiana di Medicina Ambientale (https://www.simaonlus.it/?page_id=694 ) sull’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico sulla diffusione di virus nella popolazione italiana ha suggerito che l’inquinamento costituisce un fattore plausibile ipotizzando che questo possa avvenire sia in modo diretto come “veicolo (carrier)” sia in modo indiretto come “amplificatore (boost)” degli effetti sul polmone del virus. Nello studio, l’unità di osservazione erano le province italiane e il lavoro ha messo in relazione la proporzione di superamenti per il PM10 nelle centraline di ciascuna provincia con il numero di casi infetti da COVID-19, come riportati dal sito della Protezione Civile, occorsi nei 14 giorni successivi. Lo studio evidenziava una relazione molto forte con un coefficiente di correlazione elevato. Tuttavia, l’analisi era molto grezza e non considerava in dettaglio i valori di inquinamento ma solo i relativi “superamenti” e tralasciava molteplici fattori di confondimento, cioè fattori associati sia all’inquinamento sia alla diffusione del COVID-19. In sostanza, si tratta di osservazioni che hanno numerosi limiti dal punto di vista metodologico. Note ufficiali (Società Italiana di Aerosol, Agenzia Ambientale del Veneto, Agenzia regionale Prevenzione Ambiente e Energia Emilia-Romagna e Lombardia) hanno richiamato alla cautela nel diffondere informazioni non suffragate da solide argomentazioni scientifiche e hanno auspicato nuovi e più mirati studi.

E’ stato diffuso di recente uno studio dei ricercatori di Harvard (Xiao Wu, 2020) che ha indagato la relazione tra esposizione a lungo termine a PM2.5 e il rischio di morte COVID-19 negli Stati Uniti. In termini quantitativi, l’eccesso di rischio riportato è piuttosto impressionante: 15% di eccesso di mortalità, riferito a tutta la popolazione, associato ad un aumento di 1 ug/m3 della concentrazione atmosferica di PM2.5. L’ipotesi di base che il virus si sia diffuso più rapidamente nelle zone con popolazione residente più esposta, e quindi più suscettibile, è senz’altro interessante. Tuttavia, anche il lavoro dei colleghi di Harvard presenta problemi metodologici molto importanti, quali ad esempio il mancato controllo per autocorrelazione spaziale sia della esposizione sia del contagio (si pensi ad esempio alle contee in prossimità di New York, sicuramente più inquinate e più affette dal contagio).

E’ importante evidenziare che il lavoro è stato diffuso ai media sotto forma di pre-print prima di passare per il processo di revisione tra pari (peer-review). La scelta tra pubblicare con urgenza risultati ritenuti rilevanti o attendere la verifica e l’accreditamento in accordo alle regole della comunità scientifica è da sempre dibattuto. La riflessione è tanto più importante in situazioni come quella che stiamo vivendo per la pandemia COVID-19, con la necessità di dare ai cittadini informazioni e indicazioni credibili, univoche, e il più possibile basate su evidenze scientifiche, pure essendo consapevoli che su molti aspetti le evidenze sono ancora incerte.

Nella valutazione degli studi, occorre anche considerare che per una epidemia con contagio per via respiratoria il maggior determinante della diffusione sono la frequenza e la vicinanza dei contatti tra le persone. La pianura padana è una delle aree maggiormente industrializzate in Italia con un numero elevato di contatti internazionali e, anche durante il lock down, le attività produttive (per beni essenziali e produzioni definite strategiche) sono sempre rimaste attive con un elevato numero di spostamenti interni e di contatti. Questo fatto, da solo, può essere considerato il maggiore determinate della epidemia in quella regione.

Le domande di ricerca

La comprensione del tipo e dell’entità della associazione tra inquinamento e COVID-19 è una importante domanda di ricerca che esige una risposta adeguata e tempestiva per contribuire al progresso della conoscenza per la sanità pubblica. Le proposte di studio dovrebbero tener conto della forza delle prove esistenti sulle relazioni ambiente-salute, delle caratteristiche peculiari di COVID-19 che via via stiamo acquisendo, e di un razionale chiaro e condiviso sul potenziale legame con COVID-19.

Valutare gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla diffusione di COVID-19 e sulla prognosi dei casi è una sfida in quanto implica considerare le principali condizioni locali relative all’andamento della qualità dell’aria, le caratteristiche delle comunità residenti, lo stato di salute preesistente e co-fattori legati sia all’inquinamento sia alla malattia in esame (ad es. età, condizioni socio-economiche, abitudini personali, comorbidità), nonché informazioni sulle misure di contenimento del COVID-19 adottate. Solo per fare alcuni esempi, un aspetto di interesse è la comorbidità: il 31,4% dei casi COVID-19 registrati in Italia presenta almeno una patologia prima della diagnosi, e il 61% dei decessi per i quali è disponibile la cartella clinica presentava 3 o più patologie preesistenti (Epicentro aggiornamento 10 aprile 2020, https://www.epicentro.iss.it/), ad indicare che patologie (anche associate all’inquinamento atmosferico) possono essere importanti fattori predisponenti. D’altro canto, gli studi epidemiologici e le valutazioni di impatto delle patologie associate all’inquinamento atmosferico indicano i bambini tra i gruppi maggiormente vulnerabili, in particolare per le infezioni acute delle basse vie respiratorie (ALRI). Tuttavia, i dati disponibili relativi all’epidemia COVID-19 mostrano a tal riguardo che le classi di età di gran lunga più colpite (in termini sia di casi che di decessi) sono quelle adulto-anziane. In Italia infatti l’età media dei casi è di 62 anni (con circa l’1% dei casi con età <18 anni). Il ridotto numero di casi COVID-19 nella popolazione infantile appare non suffragare l’ipotesi di una azione favorente degli inquinanti. Infine, tra i fattori di vulnerabilità della popolazione, il livello socioeconomico. Le persone di basso status sociale sono più esposte a fattori ambientali (inquinamento atmosferico), presentano peggiori condizioni di salute, in termini di salute percepita, di mortalità, di morbosità cronica o di disabilità, fanno lavori che possono esporre di più la popolazione ai contatti e quindi al rischio di infezione, hanno meno capacità adattative.

Classicamente l’approccio epidemiologico agli studi degli effetti dell’inquinamento atmosferico outdoor distingue le esposizioni acute (a breve termine) da quelle croniche (a lungo termine). Esposizioni a breve termine aumentano la probabilità di insorgenza di malattie acute entro pochi giorni, come infarto del miocardio, polmoniti o addirittura la morte nel caso di soggetti suscettibili. Le esposizioni a lungo termine sono associate a una ridotta sopravvivenza e incidenza di diverse malattie non trasmissibili, tra cui le condizioni cardiorespiratorie e il cancro ai polmoni. È chiaro che per il COVID-19 siamo interessati agli effetti a lungo termine perché aumentano la dimensione della popolazione suscettibile, e agli effetti a breve termine perché si può assistere ad un aumento della velocità di propagazione della epidemia o di un aggravamento delle condizioni cliniche nei soggetti già malati. È anche noto che il fumo di sigaretta aumenta sia il rischio di infezioni acute delle basse vie respiratorie sia il rischio di sintomi di distress respiratorio acuto indipendentemente dalla SARS-CoV-2. I dati emergenti dalla Cina sul fumo come fattore di rischio per gravi COVID-19 suggeriscono che anche l’inquinamento atmosferico causato dalla combustione potrebbe essere un fattore di rischio.

E’ un dato di fatto che il PM possa sostenere una risposta infiammatoria a livello polmonare. Tuttavia, gli eventi chiave molecolari, in risposta all’esposizione a PM, sono chiaramente coinvolti nell’alterazione dell’omeostasi della fisiologia cardiovascolare. SARS-CoV2 sembra, quindi, sostenere un meccanismo analogo, inducendo la rapida insorgenza di uno stato di infiammazione, con un incremento altrettanto rapido di citochine infiammatorie, paragonabile a quello indotto dall’esposizione a breve termine al PM (Maffei, 2020).

Assieme ad una adeguata raccolta dei dati sanitari, il più possibile omogenea sul territorio nazionale, servono informazioni ambientali e demografiche utili a studiare le possibili associazioni tra inquinamento e diffusione e severità di COVID-19. Occorrono da un lato dati della sorveglianza utili a chiarire la diffusione della patologia nel territorio, dall’altro le valutazioni del quadro di esposizione ambientale pre e durante il lockdown. Solo per fare un esempio, la disponibilità dei dati del Sistema di sorveglianza mortalità giornaliera per le grandi aree urbane italiane rappresenta una fonte di dati standardizzata e non distorta, che consente di stimare l’incremento di mortalità osservato in relazione all’epidemia di COVID-19 e a fattori di rischio ambientali (https://repo.epiprev.it/index.php/2020/04/10/andamento-della-mortalita-giornaliera-sismg-nelle-citta-italiane-in-relazione-allepidemia-di-covid-19-1-febbraio-4-aprile-terzo-rapporto/#more-1106). Il sistema comprende 34 grandi aree urbane (19 delle quali utilizzate per la sorveglianza durante l’epidemia COVID-19); recentemente sono stati diffusi anche dati ISTAT di una selezione dei comuni Italiani. Il data base della sorveglianza integrata nazionale COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità non è attualmente disponibile ma potrebbe essere messo a disposizione del SSN e del SNPA.

Dal punto di vista della ricerca ci sono molti quesiti a cui i ricercatori dovranno dare una risposta, il principale è: “Può l’esposizione a inquinamento atmosferico, sia cronica sia acuta, avere un effetto sulla probabilità di contagio, la comparsa dei sintomi e il decorso della malattia del coronavirus causata dalla SARS-CoV-2?”

Chiariti questi aspetti saranno necessari approfondimenti, quali rispondere a questi quesiti:

Chi sono i più suscettibili al COVID-19? E come si evolve nel tempo il pool dei suscettibili?

C’è una relazione tra inquinamento atmosferico, abitudine al fumo e gravità della malattia?

Rispetto alla consolidata relazione tra infezioni delle vie respiratorie ed esposizione a PM nei bambini, come si spiega il ridotto numero di casi covid-19 nella popolazione infantile?

E’ possibile ipotizzare un’interazione a livello molecolare tra PM e SARS-CoV2?

Esiste una interazione tra inquinamento outdoor, indoor e diffusione dell’infezione virale?

Quale ruolo hanno nella virulenza e nella capacità di diffusione del virus altre variabili ambientali (quali temperatura e umidità, pollini, etc)?

Quali gli effetti positivi della diminuzione dell’inquinamento sulla salute della popolazione affetta da SARS-CoV-2?

A causa dell’eterogeneità dei quesiti proposti, i disegni di studio epidemiologici da adottare sono molteplici, ma tutti devono tener conto però di un elemento essenziale nel ragionamento epidemiologico: identificare insieme ai determinanti anche i principali confondenti della relazione in esame, al fine di rimuoverli in sede di disegno e/o analisi. Serviranno studi con approccio geo-statistico per analizzare la variabilità spaziale dell’inquinamento atmosferico e quella dell’epidemia da COVID-19 (positivi, ospedalizzati, decessi). Grazie a record-linkage tra gli archivi disponibili si potranno effettuare studi analitici quali, (i) caso controllo nella popolazione, (ii) caso-controllo sugli ospedalizzati per COVID-19 (iii) coorte dei casi positivi per mettere in relazione l’esposizione a inquinamento atmosferico con la prognosi e la mortalità.

Laddove lo scopo sia un esame geografico della variabilità spaziale di inquinamento e diffusione (o mortalità) COVID-19, non si può prescindere dall’aggiustamento per l’autocorrelazione spaziale delle variabili di esito ed esposizione. Questo aspetto è associato al fatto che la diffusione dei nuovi casi di patologie infettive segue le modalità del contagio e quindi si muove principalmente per focolai (cluster) all’interno della popolazione. In modo speculare, gli studi di effetti a breve termine dell’inquinamento sulla diffusione dell’epidemia all’interno di un’area dovranno necessariamente rimuovere dalle stime di associazione l’elemento confondente legato ai trend temporali di breve periodo comuni alle dinamiche di diffusione della malattia ed alle concentrazioni di inquinanti atmosferici.

La necessità di collaborazione e di sforzi comuni

Sarà indispensabile promuovere collaborazioni per valutare in modo approfondito le relazioni tra inquinamento atmosferico e Covid-19 tenendo conto delle condizioni meteorologiche e interventi messi in campo per il contenimento dell’epidemia COVID19. Le indagini epidemiologiche dovranno essere basate su dati sufficientemente estesi e completi e sono auspicabili studi dei meccanismi di interazione che consentano di trarre conclusioni basate su solidi dati scientifici. Questo tipo di approccio è complesso e richiede la collaborazione di molte discipline diverse dall’epidemiologia ambientale. La Rete Italiana Ambiente e Salute, finanziata dal Ministero della Salute, grazie al coinvolgimento e lavoro congiunto delle strutture ambientali e sanitarie italiane che operano a livello centrale, regionale e locale, potrebbe facilitare il necessario processo di condivisione ed integrazione delle conoscenze e dei dati disponibili, promuovendo l’approccio inter-istituzionale che la contraddistingue.

Uno sguardo vigile per migliorare la protezione dell’ambiente

Mentre si prepara il terreno della ricerca, è importante restare vigili sulla possibilità che consolidate leggi e norme di protezione ambientale non vengono rimosse in nome della emergenza. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente statunitense (EPA) ha annunciato giovedì 26 marzo 2020 un ampio rilassamento dei requisiti di conformità ambientale in risposta alla pandemia di coronavirus: la sospensione dei requisiti di monitoraggio ambientale consente a centrali elettriche, petrolchimici ed altri impianti industriali di autodeterminare la loro capacità di soddisfare i requisiti di legge per quanto riguarda inquinamento dell’aria e dell’acqua. Questa decisione ha destato grande preoccupazione per gli effetti sulla salute pubblica del potenziale rilascio di inquinanti atmosferici tossici che aggravano l’asma, le difficoltà respiratorie e i problemi cardiovascolari nel bel mezzo di una pandemia che può essa stessa causare una grave insufficienza respiratoria. E’ estremamente importante dunque mantenere alto il livello di vigilanza del rispetto della sostenibilità ambientale degli interventi economici e sociali che verranno messi in atto nella fase post pandemia, anche in Italia. Importante considerare anche l’effetto sui cambiamenti climatici per i quali è difficile immaginare quali saranno gli scenari. Secondo il Center for International Climate and Environment Research, l’epidemia di COVID-9, insieme alla riduzione dell’inquinamento, comporterà una rilevante riduzione delle emissioni di anidride carbonica (tutte le crisi economiche passate hanno avuto effetti positivi in questo senso). Ma lo scenario negativo, ipotizzano da alcuni, è che la crisi economica prodotta dalla pandemia potrebbe avere successivamente conseguenze disastrose per la transizione energetica globale, perché l’impoverimento a livello globale determinerà una minore disponibilità di risorse da investire in fonti di energia alternativa, a meno di una presa di consapevolezza necessaria ad affrontare il futuro prossimo venturo.

Questo documento è stato redatto dallo Steering Committee del progetto CCM RIAS (Rete Italiana Ambiente e Salute):Carla Ancona1, Paola Angelini2, Lisa Bauleo1, Fabrizio Bianchi3, Lucia Bisceglia4, Ennio Cadum5, Annalaura Carducci6, Maria Luisa Clementi7, Annamaria Colacci8, Aldo Di Benedetto9, Francesco Forastiere10, Ivano Iavarone11, Paola Michelozzi1, Fabrizio Minichilli3, Andrea Ranzi8, Lorenzo Richiardi12, Massimo Stafoggia1

1. Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, ASL Roma, Roma

2. Servizio di sanità pubblica, Direzione generale sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna, Bologna

3. Unità di ricerca in epidemiologia ambientale, Istituto di fisiologia clinica, CNR, Pisa

4. Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Puglia, Bari

5. Dipartimento Igiene e Prevenzione sanitaria, UOC Salute e Ambiente e Progetti Innovativi ATS di Pavia, Pavia

6. Dipartimento di biologia, Università di Pisa, Pisa

7. Inferenze

8. Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, Bologna

9. Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute, Roma

10. Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica, CNR, Palermo

11. Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma

12. Epidemiologia dei tumori, Dipartimento di scienze mediche, Università degli Studi di Torino e CPO-Piemonte

Nota

La Rete Italiana Ambiente e Salute, progetto del Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute, sviluppa sinergie tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le strutture del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) con l’obiettivo di condividere ed integrare le conoscenze e i dati disponibili, seguendo un approccio interistituzionale. Per informazioni sul progetto RIAS visita il sito (https://rias.epiprev.it/)

Bibiografia

Bianchi F & Cibella F (2020) Re: Air pollution and Covid19: how to compose the puzzle. Rapid response to: Covid-19: a puzzle with many missing pieces. BMJ 2020, 368:m627; doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m627.

Cheng V, Wong S-C, Chen J, Yip C, Chuang V, Tsang O, et al. (2020) Escalating infection control response to the rapidly evolving epidemiology of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) due to SARS-CoV-2 in Hong Kong. Infect Control Hosp Epidemiol. 2020 Mar 5 [Epub ahead of print]

Comunicato ARPAV: tra covid-19 e inquinamento atmosferico nessuna associazione causale verificata, servono cautela e approccio scientifico https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/comunicati-stampa/archivio/comunicati-2020/arpav-tra-COVID-19-e-inquinamento-atmosferico-nessuna-associazione-causale-verificata-servono-cautela-e-approccio-scientifico

Comunicato Emilia-Romagna: L´associazione tra smog e COVID-19 ipotesi non verificata https://www.arpae.it/dettaglio_notizia.asp?id=11080&idlivello=1504

Contributo IAS alla discussione sulla relazione tra inquinamento da particolato atmosferico e diffusione del COVID-19 http://www.iasaerosol.it/it/news-ita/96-contributo-ias-alla-discussione-sulla-relazione-tra-inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-diffusione-del-covid-19

Edoardo Conticini, Bruno Frediani, Dario Caro. Can atmospheric pollution be considered a co-factor in extremely high level of SARS-CoV-2 lethality in Northern Italy? Environmental pollution

Lewis D. (2020). Is the coronavirus airborne? Experts can’t agree. Nature, 580, 175.

Maffei G, DIMES Università di Bologna, CDR Ambiente, Prevenzione e Salute ARPAER

Mohammad M. Sajadi, MD,1,2 Parham Habibzadeh, MD,3 Augustin Vintzileos, PhD,4 Shervin Shokouhi, MD,5 Fernando Miralles-Wilhelm, PhD,6-7 Anthony Amoroso, MD1,2 Temperature and latitude analysis to predict potential spread and seasonality for COVID-19

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2020). Rapid Expert Consultation on the Possibility of Bioaerosol Spread of SARS-CoV-2 for the COVID-19 Pandemic (April 1, 2020). http://nap.edu/25769

Schwartz KL, Murti M, Finkelstein M, Leis J, Fitzgerald-Husek A, Bourns L, et al. (2020) Lack of COVID-19 Transmission on an International Flight. CMAJ, Published on: 24 February 2020 (https://www.cmaj.ca/content/lack-covid-19-transmission-international-flight).

Setti L et al (2020) POSITION PAPER – Relazione circa l’effetto dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione. Mar 2020, available at: www.simaonlus.it.

Simona Re (Climate Media Centre, Milan, Italy), Angelo Facchini (IMT School for Advanced Studies, Lucca, Italy) Potential effects of airborne particulate matter on spreading, pathophysiology and prognosis of a viral respiratory infection. 02/04/2020 –repo.epiprev.it/688

Su, W., Wu, X., Geng, X. et al. The short-term effects of air pollutants on influenza-like illness in Jinan, China. BMC Public Health 19, 1319 (2019). https://doi.org/10.1186/s12889-019-7607-2

Xiao Wu MS, Rachel C. Nethery PhD, M. Benjamin Sabath MA, Danielle Braun PhD, Francesca Dominici PhD Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm

fonte: https://www.snpambiente.it

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria