Brandolini (Utilitalia): «La crisi ha evidenziato le vulnerabilità del nostro attuale sistema impiantistico di gestione rifiuti e ha dimostrato la necessità che venga elaborata a livello centrale una strategia nazionale»

La commissione parlamentare Ecomafie, presieduta da Stefano Vignaroli (M5S), ha audito ieri Filippo Brandolini – vicepresidente di Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche – per capire come sta proseguendo la gestione dei rifiuti collegata all’emergenza Covid-19.

Due le buone notizie: il servizio essenziale di raccolta dei rifiuti è proseguito senza interruzioni, con una riorganzizazione del lavoro per garantire la sicurezza degli operatori, e Brandolini ha dichiarato di non avere evidenze circa un aumento dei livelli di contagio tra i lavoratori delle aziende associate; inoltre i rifiuti attesi derivanti dall’uso di guanti e mascherine si prospettano in volumi tali – come già emerso in una precedente audizione Ispra – da non alterare gli equilibri del Paese in termini di smaltimento.

Un’osservazione che nasce dall’andamento delle diverse tipologie di rifiuti: in queste settimane si è osservata una decisa contrazione della produzione sia di rifiuti speciali di origine industriale, sia di rifiuti assimilati, mentre sono aumentati i rifiuti domestici e il rifiuto organico (pur a fronte di una carenza di rifiuto verde), così come anche i rifiuti sanitari a rischio infettivo. Scendendo nel dettaglio, Brandolini ha fornito alcuni dati aggregati raccolti da 44 aziende associate che forniscono il servizio di gestione rifiuti a un totale di circa 12 milioni di cittadini, principalmente nel centro-nord Italia: tra il 21 febbraio e il 9 maggio, si è osservata una diminuzione media della produzione totale di rifiuti di circa il 14%, delle quantità di rifiuti differenziati di quasi il 13% e di rifiuti indifferenziati del 14,5%. Il vicepresidente Utilitalia ha inoltre riferito che alcuni flussi di rifiuti (plasmix, scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, combustibile solido secondario, fanghi di depurazione, fanghi di cartiera) solitamente gestiti in impianti esteri hanno subito un blocco a causa della chiusura delle frontiere: la situazione, secondo quanto riferito, è in via di normalizzazione.

«Rispetto alla gestione dei rifiuti collegata all’emergenza Covid-19, prendo atto di come oggi negli impianti di trattamento dei rifiuti i rischi di contagio siano ridotti: il virus non può modificare la scelta della destinazione finale dei rifiuti, visto il suo relativamente breve tempo di permanenza sulle superfici. Abbiamo inoltre appreso dal presidente di Utilitalia che, anche sul fronte delle tipologie di rifiuto destinate spesso a impianti esteri, la situazione si sta di nuovo normalizzando. Auspico dunque che presto si possa tornare a operare senza bisogno di deroghe agli stoccaggi, e senza richieste immotivate di impianti particolari», commenta Vignaroli. E a chiarire di quali “impianti” si sta parlando arriva una nota firmata dagli esponenti M5S della commissione Ecomafie.

«Nelle scorse audizioni è già emerso come l’emergenza Covid non giustifichi la costruzione di nuovi inceneritori, in quanto – si legge nella nota – i quantitativi di rifiuti urbani prodotti sono considerevolmente diminuiti di ben mezzo milione di tonnellate in un paio di mesi, e quindi l’ennesimo appello di chi vorrebbe nuovi inceneritori si rivela ancora una volta infondato. Dall’audizione di oggi abbiamo appreso, inoltre, che i cicli che portano ad incenerimento incrementano il traffico di rifiuti verso l’estero. Il 45% di questi è costituito dai Css, prodotti proprio allo scopo di bruciare rifiuti; altri ancora sono rappresentati dalle ceneri degli stessi inceneritori».

Non sembra preoccupare il fatto che per chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti italiani occorra spedirne una quota rilevante all’estero, anche a causa della mancanza di impianti di recupero energetico (il Css che produciamo lo spediamo all’estero) e di smaltimento per i rifiuti speciali. E si arriva dunque alla cattiva notizia messa in evidenza da Utilitalia, sottolineata dalla stessa Federazione in una nota.

«La crisi – spiega Brandolini – ha evidenziato le vulnerabilità del nostro attuale sistema impiantistico di gestione rifiuti e ha dimostrato la necessità che venga elaborata a livello centrale una strategia nazionale, che definisca in una prospettiva di sistema Paese i fabbisogni regionali sulla base di criteri omogenei e di strategie gestionali affidabili». Per inciso, questo secondo la proposta avanzata a fine 2019 da Utilitalia significa anche che se il nord Italia resta autosufficiente in termini di termovalorizzazione, nuovi impianti sono necessari al centro e al sud.

Ma la dialettica inceneritori sì, inceneritori no resta controproducente e porta all’immobilismo. Occorre guardare agli obiettivi Ue: per i rifiuti urbani puntano per il 2035 al 65% di riciclo e al 10% di discarica, con dunque un 25% di rifiuti che dovrà essere avviato a valorizzazione energetica. Gli ultimi dati Ispra disponibili mostrano come tutto questo in Italia sia ancora lontano: nel 2018 in Italia il 49% dei rifiuti urbani è stato avviato a recupero di materia, il 18% a termovalorizzazione e il 22% in discarica. C’è chi pensa di colmare il gap senza ricorrere alla termovalorizzazione, come invece accade nel nord Europa e come suggeriscono le imprese di settore? La scelta dovrebbe spettare in ogni caso allo Stato, quel che occorre è appunto una strategia nazionale che – con pragmatismo e onestà intellettuale – sappia individuare e colmare lungo l’intero ciclo di gestione (dunque recupero di materia, di energia, smaltimento finale) i deficit impiantistici presenti lungo lo Stivale. Anche perché nel mentre i nostri rifiuti continuano a macinare 1,2 miliardi di km l’anno – pari a 175mila volte l’intera rete autostradale italiana, senza contare l’export – prima di trovare un impianto dove poter essere gestiti in sicurezza. E a guadagnarci in questo contesto, come messo nero su bianco dalla Direzione investigativa antimafia, è solo l’illegalità.

Se riuscissimo invece ad abbandonare la cultura del sospetto e i pregiudizi contro gli impianti utili all’economia circolare, la gestione rifiuti potrebbe trasformarsi in una formidabile leva di sviluppo sostenibile.

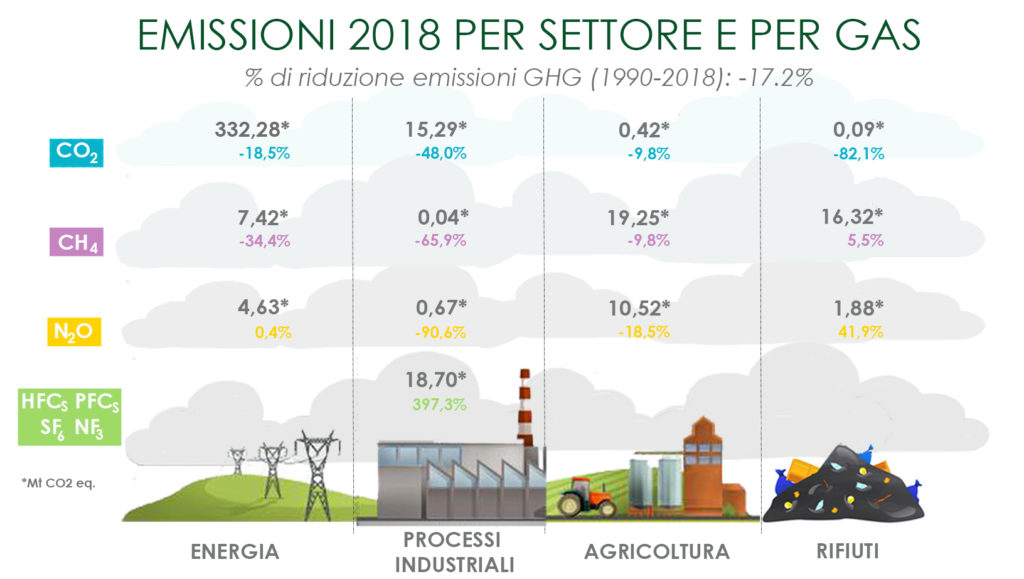

«Il settore – spiega nel merito Brandolini – può fornire un contributo importante alla ripresa economica dopo la pandemia nell’effettuare quegli investimenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi dati dal pacchetto dell’economia circolare. La realizzazione degli impianti e l’infrastrutturazione delle filiere necessarie al pieno raggiungimento degli obiettivi del 2035 farebbero fronte al fabbisogno di trattamento della frazione organica per 3,2 milioni di tonnellate e di 2,5 milioni per il recupero energetico, per consentire l’autosufficienza con investimenti stimati in 6,6 miliardi di euro. Questi investimenti, oltre a contribuire alle ripresa economica e a ridurre la dipendenza dall’estero, sono indispensabili per la transizione all’economia circolare e forniscono un contributo per il rispetto degli impegni internazionali per la riduzione delle emissioni climalteranti».

Secondo Utilitalia tra le azioni da mettere in campo per la ripartenza del settore, fondamentali per la transizione all’economia circolare, c’è il «sostegno al mercato delle materie prime seconde, che storicamente va in crisi con il calo della crescita economica e la diminuzione del prezzo delle materie prime». È inoltre necessaria «una revisione sia del Codice appalti sia dei procedimenti autorizzativi, con particolare riguardo alla semplificazione e alla riduzione dei tempi nei procedimenti previsti dalle norme in materia ambientale ai fini di una rapida ripresa degli investimenti».

Va poi creato «un sistema di verifica per le Regioni che, a fronte della stima del fabbisogno impiantistico residuo necessario per raggiungere gli obiettivi delle direttive in tempi brevi, non provvedono alla realizzazione delle infrastrutture indispensabili, con la previsione di eventuali poteri sostitutivi». Anche l’attuale disciplina dell’End of waste va rivista «riducendo i tempi ed eliminando controlli ridondanti per le attività di riciclo che generano incertezza, aggravio di costi e disincentivo agli investimenti». Senza dimenticare l’importanza del ruolo di Arera nel proseguire «l’azione di Autorità di regolazione forte e indipendente, a tutela degli utenti e a garanzia degli operatori del settore, per l’attivazione degli investimenti necessari a traghettare l’Italia verso un’economia circolare e decarbonizzata e a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi ambientali per cittadini e imprese».

fonte: www.greenreport.it

#RifiutiZeroUmbria - #DONA IL #TUO 5 X 1000 A CRURZ - Cod.Fis. 94157660542

=> Seguici su Twitter - https://twitter.com/Cru_Rz

=> Seguici su Telegram - http://t.me/RifiutiZeroUmbria